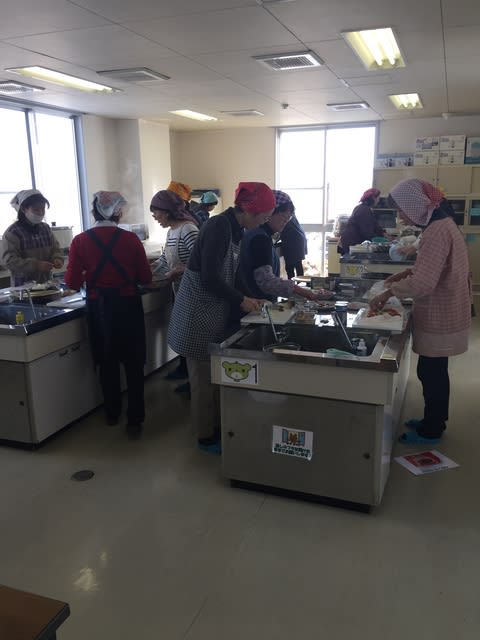

大唐桑栽培愛好会では,特産品として売り出している大唐桑の地元消費拡大を図るため,大唐桑を使った料理講習会を1月31日に開催しました。

当日は,愛好会のメンバーが講師となり,大唐桑茶のパウダーを生地に練り込んだ「はっと」や「がんづき」,パウダーで薄い萌黄色に色づけした「おこわ」,パウダー入り生クリームと桑の実で飾り付けた「プリン」の作り方を学び,色鮮やかなおいしい料理を参加者全員で試食しました。

また,料理講習の後には,愛好会のアドバイザーを務める川那辺氏から桑の薬理作用について,普及センターからは地域の食文化を中山間地域の活性化につなげている事例として,岩手県一関市大東町で行われている「食の文化祭」をビデオで紹介しました。

<連絡先>

宮城県気仙沼農業改良普及センター 先進技術班

〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 宮城県気仙沼合同庁舎3階

TEL:0226-25-8069 FAX:0226-22-1606

E-MAIL: ksnokai@pref.miyagi.lg.jp

(ふさすぐり料理の試食)

(ふさすぐり料理の試食)

平成31年1月31日(木)に,栗原市花山コミュニティセンターにおいて,「花山ふさすぐりフェスタ2019~「花山」と「ふさすぐり」をみんなで語る交流会~」を開催しました。

このイベントは,ふさすぐりの生産者・加工取組者・販売関係者のほか,花山地区の振興に関わる方々にも広く集まっていただき,花山を特徴付ける稀少な果実であるふさすぐりの魅力を住民自身が再認識し,地域活性化の気運を高める目的で行いました。

先ず最初に普及センターから,旧花山村で昭和50年代の終わり頃からふさすぐり振興を図ってきた歴史や,高齢化や岩手・宮城内陸地震の影響等により生産者が減少した経緯,これらを意識した上で今年度から3年間のプロジェクトとして課題化した意図や目的を説明しました。

次に,フードコーディネーターの平尾由希氏による「地域を元気にする食の6次産業化」と題した講演を行いました。講演では,島根県益田市真砂や長崎県波佐見町など各地の事例を用いて「食のブランド化の成功法則」が紹介され,地域ブランドの確立や活性化には「地域の総合力」が問われるとのお話がありました。

昼食では,ホテルレオパレス仙台の瀬戸正彦料理長による,「宮城ブランド豚とふさすぐりのラグー」,「ふさすぐりのタルト」などの試作料理5品が披露されました。参加者は,ふさすぐりの鮮やかな赤色やさっぱりとした酸味を活かした初めての料理に舌鼓を打ち,新たな活用の可能性を感じていました。

その後,参加者全員によるフリートークを行い,これまで地域に深く携わってきた方々や現在ふさすぐりの生産・加工に取り組んでいる方々,花山振興のため日々尽力されている方々など,様々な立場から「花山」と「ふさすぐり」の過去・現在・未来を語っていただきました。

最後は,今年度,ブランド化推進の象徴として(一社)はなやまネットワークの村山喜子さんが作製した,ふさすぐりのロゴマークを発表しました。白地に赤く輝く「花山ルビィふさすぐり」のロゴマークは,次年度以降のふさすぐり商品に順次貼付される予定です。

多くの中山間地域では,過疎化・高齢化により,農業をはじめとする地場産業の担い手が減少し,固有の文化や生活の維持すら困難になりつつある状況にあります。このプロジェクトを通じ,実需と連携して花山のふさすぐりを特産品として育て,地域の維持・活性化のモデルづくりに取り組んでいきます。

(ふさすぐりのロゴマーク)

(ふさすぐりのロゴマーク)

<連絡先>

宮城県栗原農業改良普及センター 地域農業班

TEL:0228-22-9404 FAX:0228-22-6144

仙台農業改良普及センターでは,仙台市西部の中山間地にある2地区を対象に,鳥獣被害の拡大防止対策や園芸振興等の課題解決に向けた支援を行っています。

この一環として,平成31年1月17日に鳥獣被害対策,キャベツ栽培の先進事例等の視察研修を大河原町および蔵王町で開催しました。当日は農業者,関係機関等21名が参加しました。

蔵王町向山上地区では,最新型のワイヤーメッシュ柵の設置状況を蔵王町の職員より説明を受けながら視察しました。蔵王町役場では職員より,行政の視点から向山地区の取組ついて説明がありました。また,蔵王町向山上地区鳥獣被害対策協議会より,集落ぐるみでワイヤーメッシュ柵設置に至った経緯や現況について苦労話を交えながら説明がありました。参加者からは多くの質問があり,関心の高さがうかがえました。

大河原町金ヶ瀬地区では,今後の作付け計画の参考に資する目的で,たまねぎ収穫後のキャベツの栽培状況を視察しました。

普及センターでは,関係機関と情報共有し,中山間地域の課題解決につながるように支援していきます。

宮城県仙台農業改良普及センター 地域農業班

TEL:022-275-8320 FAX:022-275-0296

平成31年1月29日(火),多賀城市文化センターで「2019農山漁村パートナーシップ推進大会」の「平成30年度宮城県農業・農村活性化女性グループ等表彰式」が開催され,南三陸町入谷地域の女性6人グループ「ビーンズくらぶ」が地域社会参画部門で最優秀賞を受賞しました。

ビーンズくらぶは,地域内の遊休農地を利用して大豆を栽培し,さらにその大豆に付加価値をつけようと手づくり豆腐の製造・販売,手づくり豆腐作り体験に取り組んできました。

利益の追求よりも地域のため,また,自身や仲間のために継続していることが「むらづくり活動」そのものとして息づいており,これから後に続く地域の女性たちのお手本となり得ると高く評価されました。

表彰を喜ぶビーンズくらぶ

<連絡先>

宮城県気仙沼農業改良普及センター 地域農業班

〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 宮城県気仙沼合同庁舎3階

TEL:0226-25-8068 FAX:0226-22-1606

E-MAIL: ksnokai@pref.miyagi.lg.jp

平成31年1月30日に,今年度2回目の亘理地域農業普及活動検討会を開催しました。

この検討会は,関係機関(市町,農協)や消費者代表,商工業団体,女性農業者などの外部の評価委員に,普及活動の取組状況や計画を説明し,活動方法や計画の妥当性などについて助言を頂くため,毎年2回開催しています。

今回の検討会では,重点的に支援している活動(プロジェクト課題)のうち,今年度で活動期間が終了する2課題(水稲・大豆等の大規模経営を行っている法人に対する支援課題,農家レストラン経営等による6次産業化の取組を始めた法人に対する支援課題)について,これまでの取組経過や活動成果などを説明しました。また,次年度の普及指導計画(案)について,その概要を説明するとともに,新たに設定したプロジェクト課題(2課題)の内容を説明しました。

委員からは,説明のあった活動成果については,共通の課題を抱えている他の法人へも波及してほしいといった意見や,次年度の普及指導計画(案)では,目標設定の考え方などについて助言をいただきました。

委員からの意見や助言を参考にしながら,今後の普及活動に活かしていきます。

<連絡先>

宮城県亘理農業改良普及センター 地域農業班

TEL:0223-34-1141 FAX:0223-34-1143

平成31年1月22日に美里地区生活研究クラブ連絡協議会では会員を対象に牛乳・乳製品料理講習会を開催しました。

講師には,森永乳業(株)東北支店の臼井浩美先生と渡邉信先生を迎え,牛乳・パルメザンチーズを使った主菜「チーズのポルペッティーニ」,ヨーグルトベースの「マリネ」,濃密ギリシャヨーグルトを使ったデザート「パルテノ・ティラミス」を作りました。主菜とデザートは,アイデア次第でいろいろとアレンジできるアドバイスをいただきながら料理を完成させました。

試食している間には,牛乳以外にヨーグルトやチーズなどからもカルシウムが効率的に摂取できることや,紹介された多種多様なヨーグルトから自分にあったヨーグルトの摂取の仕方など合間に質問を交えながらの有意義な講話をいただきました。カルシウムと骨の話などを聞いて,日々の食生活に積極的に牛乳・乳製品を取り入れ骨粗しょう症や生活習慣病の予防に役立てたいと好評な講習会となりました。

普及センターでは,地元の農畜産物を使った健康的な食生活の改善につながる活動を,今後とも支援してまいります。

講習会の様子

<問い合わせ先>

美里農業改良普及センター 地域農業班 TEL 0229-32-3115,FAX 0229-32-2225

平成31年1月21日(月)に,村田町で「菅生地区農業懇談会」を開催しました。これは菅生地区の農業のあり方について県・町が地域の農業者とともに意見を出し合い,想いの共有と気づきを図るもので,今回で2回目となります。

昨年10月に行われた1回目の懇談会では,イノシシ対策と,集落営農について意見が出され,今回は主にその2点について意見交換を行いました。

イノシシ対策については,ワイヤーメッシュフェンスの設置,イノシシ被害に遭いにくい作物,効率的な捕獲・駆除・処理について活発な意見が出されました。特にワイヤーメッシュフェンスの設置については蔵王町の先進事例に触発され,地域協議会の設立についての提案もありました。

集落営農については,推進母体について意見が出され,地域内での合意形成が重要であることが認識されました。

今後は地域が主体となり町を窓口として話し合いを続けることとなり,普及センターはともに地域の農業振興を支援して参ります。

〈連絡先〉大河原農業改良普及センター 地域農業第二班

TEL:0224-53-3519 FAX:0224-53-3138

石巻普及センターでは,起業活動に関心がある女性農業者を対象に,起業活動の計画策定の支援を行っています。今回は,その一環として,平成31年1月16日に石巻市内で農産物加工および販売に取り組む「食彩工房陽里(ひだまり)」と「キッチンやっこ」への視察研修を開催し,自宅敷地内の加工場を見学すると共に,食彩工房陽里の及川厚子代表とキッチンやっこの三浦やす子代表から講話をいただきました。

当日は7名が視察に参加し,それぞれの経営体代表から加工場を持つきっかけや持った後の活動内容,苦労についての講話を聞き,加工場を見学しました。家庭料理と商品である加工品の違いや,加工を行ううちに自分の農家生活にとってより作りやすい加工品に品目が絞られたことなどが話題として取り上げられ,参加者が聞き入る講話でした。

また,参加者からは,販路の増やし方や直売所に出荷した売れ残りの商品の引き取りについてなどの様々な質問が寄せられるなど,活発な研修会となりました。将来,加工場を持ちたいと希望する参加者にとって,実際に加工に取り組まれている方の講話は関心が高く,普段はなかなか見る機会のない個人が所有する加工場について設備を熱心に見学する様子が窺えました。

参加者それぞれの自分の加工場の経営ビジョンが膨らみ,意欲が刺激される研修会となったようです。

普及センターでは,女性農業者の起業活動について支援しており,今後も活動を促進する研修会を開催していきます。

<連絡先>

宮城県石巻農業改良普及センター 地域農業班

TEL:0225-95-7612 FAX:0225-95-2999

牛乳・乳製品料理講習会(登米地区農村生活研究グループ連絡協議会,アグリレディーズネットとめ共催)を11月26日(月)に登米市中田町石森ふれあいセンターで開催しました。

はじめに,「牛乳と健康について~乳製品を活用して,健康的な食習慣を~」と題して,講師の森永乳業株式会社の渡邉信氏より牛乳や乳製品から摂取できる栄養素やその効果などについて講話をいただきました。

その後に,森永乳業株式会社栄養士の臼井浩美氏を講師に迎え,牛乳やチーズを使った調理実習を行いました。メニューは,チーズin高野豆腐のミルク煮,あさりと柚子こしょうの海藻サラダ,甘酒ヨーグルトプリンと生姜シロップの3品で,牛乳やチーズ,ヨーグルトと和食を組み合わせた料理に取り組みました。

参加者は,意外な組み合わせに見えた食材が相性良く美味しい料理に仕上がり,脇役の高野豆腐が主役になるなど新たな発見をしました。また,牛乳・乳製品を普段から採ることが,健康面にとって重要であることも実感し,今後,家庭の中でも取り入れていきたいとの意見が多く聞かれました。

普及センターでは,女性農業者が農業や農村生活の改善につながる活動を今後も支援して参ります。

<連絡先>

宮城県登米農業改良普及センター 地域農業班

〒987-0511

宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話:0220-22-6127

FAX:0220-22-7522

12月4日(火)に蔵王町沢内公民館及び蔵王町向山上地区内ほ場において,管内のイノシシ被害の軽減・拡大抑制を目的に被害対策検討会を開催し,農業者,関係機関等27名の参加がありました。

初めに合同会社東北野生動物保護管理センターの鈴木淳研究員より,イノシシの被害対策について先進事例を交えて講義を受けた後,普及センターで今年度から取り組んでいるプロジェクト課題「集落ぐるみによる鳥獣被害軽減対策の実践」の活動を紹介しました。

現地ほ場では蔵王町向山上地区鳥獣被害対策協議会の武田会長より,集落ぐるみでワイヤーメッシュ柵設置に至った経緯や現況について説明がありました。参加者からは多くの質問があり関心の高さがうかがえました。

イノシシの被害は年々拡大する傾向にあり,対策が急がれていることから,当地区での活動を関係機関と情報共有し,管内で効果的な対策ができるよう支援していきます。

〈連絡先〉大河原農業改良普及センター 地域農業第二班

TEL:0224-53-3519 FAX:0224-53-3138