京都は、町歩きが楽しいところ。「お散歩すると、いろんなものに出会えるんだよね」と言いながら、二条麩屋町を付近を歩いていたミモロ。「ここのお店、覗いてみよう…」と興味を抱いたのは、「くらしの器と切子ガラスの店結」。

古い町家を改装し、器のお店ができたのは、5年ほど前。「結」を取り仕切る金子こずえさんが、ミモロにいろいろな器を見せてくれました。

金子さんが、心惹かれた器作家さんの作品は、いずれも暮らしを、いっそう豊かなものにしてくれる美しさを持ち、なおかつ、使いやすいものばかり。

「こんな器や土鍋があったら、お料理が楽しくなるねー」と、店の器をいろいろ見て廻るミモロです。

近畿を中心に、全国で活躍する作家さんの個性豊かな作品が、いろいろ。

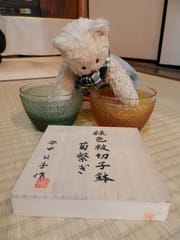

さて、陶器の作品と共に、店に並ぶのは、美しい切子ガラスの作品。

江戸時代、薩摩藩主島津斉彬によって発達した切子ガラス。さまざまな表情を見せるガラスの美しさは、今も多くのファンを魅了します。薩摩切子は、ガラスの表面の色のついた部分を削り、模様を刻む技法。色のグラデーション(ぼかし)や細かい技法が特徴です。薩摩藩の産業のひとつとして発展し、あの篤姫の嫁入り道具のひとつにも。

しかし、斉彬の死後、事業は縮小、さらに薩英戦争や西南戦争などの動乱で、その技術は途絶えてしまいます。その後、薩摩切子の技術を持つ職人たちは、大阪や江戸へ移り住み、江戸切子などの発展に携わることに。現在、薩摩切子は、現存する貴重な品々から復刻生産されています。

「結」には、現代の切子ガラス作家さんのモダンな感覚の作品が、多数。自分のお気に入りのグラスが欲しくなる、魅力的な作品です。

「切子ガラスすきなんですか?」「はい、とてもキレイだし、温かい感じがして…いいなぁって思います」とミモロ。

実は、この日、お店の一角では、切子体験教室が行われていました。

透明なガラスに、ダイヤモンドによる荒削り、そして砥石による石かけをする1時間30分ほどの『体験コース』(参加費用1800円、材料費300円~)です。

すでに3回ほど作品づくりを体験しているという、井上小夏ちゃんのご家族。

「すっかり切子ガラスにはまってしまって…。作品を作るのが、楽しくて…ガラスを削る時間は、無心になれる素晴らしいひとときです」と。

「わーこんな素敵なお皿ができるの?」とミモロ。

小夏ちゃんの切子ガラスの作品もステキです。

「よかったら、やってみますか…」と、この日指導してくださる切子ガラス作家の沖谷京子さん。

「えーミモロでもできるかなぁー」と、ちょっと不安な様子。「大丈夫ですよ」と、すでに完成間近な作品の一部を削らせてもらうことに…。

「えーミモロでもできるかなぁー」と、ちょっと不安な様子。「大丈夫ですよ」と、すでに完成間近な作品の一部を削らせてもらうことに…。

「わードキドキしちゃう…」

ミモロは、沖谷さんに手伝っていただきながら、切子ガラスに挑戦します。

「しっかり持ってねー」もう返事もできないほど、真剣なミモロです。

しばらく、ひとり黙々と作業を…。

「今度は、自分の作品を作ってみたいなぁー」と、切子ガラスの魅力にはまってしまったミモロでした。

*「くらしの器と切子ガラスの店 結」京都市中京区尾張町212-1 電話075-334-5821 12:00~18:00 火・日曜・祝日休 切子ガラス体験教室(毎週土曜開催)など、詳しい情報は、ホームページで。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね

一面に見事な刺繍が施されたまばゆいばかりの衣服です。小さな真珠とサンゴのビーズ刺繍は、気が遠くなるほどの緻密なもの。5本指の龍の刺繍が、皇帝を表しています。

一面に見事な刺繍が施されたまばゆいばかりの衣服です。小さな真珠とサンゴのビーズ刺繍は、気が遠くなるほどの緻密なもの。5本指の龍の刺繍が、皇帝を表しています。

「なんか台湾の故宮博物院に来たみたいースゴすぎるー」

「なんか台湾の故宮博物院に来たみたいースゴすぎるー」

緻密な細工が施された大きなハンコに、目をパチクリ。

緻密な細工が施された大きなハンコに、目をパチクリ。 イギリスの美術商の方で、東洋美術や仏像の研究家でもいっらしゃるそう。ここには、3回ほど訪れているとか。「ここの所蔵品は、どれも本当に素晴らしいですねー。京都に来るとここに…。ゆっくり見られて、時間がたつのも忘れます」と流暢な日本語で。

イギリスの美術商の方で、東洋美術や仏像の研究家でもいっらしゃるそう。ここには、3回ほど訪れているとか。「ここの所蔵品は、どれも本当に素晴らしいですねー。京都に来るとここに…。ゆっくり見られて、時間がたつのも忘れます」と流暢な日本語で。

マティスの「赤い部屋」をはじめ、16~20世紀の西欧絵画89点が展示される「大エルミタージュ美術館展」が、12月6日まで開催されています。

マティスの「赤い部屋」をはじめ、16~20世紀の西欧絵画89点が展示される「大エルミタージュ美術館展」が、12月6日まで開催されています。