西本願寺から堀川通を、渡ると、門がある門前町が始まります。

町家が連なる古い京都の佇まいを留める通りです。「通りなのに門がついてる…」実は、この辺り、もともと本願寺の境内だったところだそう。「なんか同じようなお店がいっぱいあるー」と、道の両脇をキョロキョロ見回すミモロです。

この通りは、西本願寺と東本願寺の間にある道。そのため、仏壇、仏具、数珠などを扱うお店が集中しています。

この通りは、西本願寺と東本願寺の間にある道。そのため、仏壇、仏具、数珠などを扱うお店が集中しています。

浄土真宗の仏具や数珠を多く扱っているのが特徴。全国から、多くの門徒さんが参拝に訪れた後、この通りで、必要なものを揃えるそう。

浄土真宗の仏具や数珠を多く扱っているのが特徴。全国から、多くの門徒さんが参拝に訪れた後、この通りで、必要なものを揃えるそう。さて、通りの中ほどに、一際目立つレンガ造りの建物があります。「なんだろう?」

ドーム状の屋根をもつ、洋風?中東風?和風?いろいろなデザインが混ざり合ったような建物です。これは、京都市指定文化財になっている「本願寺伝道院」。明治28年に設立された真言信徒生命保険株式会社の社屋で、明治45年に建築家・伊東忠太により設計され、竹中工務店が施工しました。

ドーム状の屋根をもつ、洋風?中東風?和風?いろいろなデザインが混ざり合ったような建物です。これは、京都市指定文化財になっている「本願寺伝道院」。明治28年に設立された真言信徒生命保険株式会社の社屋で、明治45年に建築家・伊東忠太により設計され、竹中工務店が施工しました。建築家・伊東忠太は、東京帝国大学の教授で、数多くの斬新な建造物を残しています。京都では、東山の祇園閣、平安神宮の設計にも携わったそう。また東京では、築地本願寺や大倉集古館なども設計しています。

「なんか不思議な感じがする建物…」

現在は、本館のみが残っています。「浄土真宗と、イメージが結びつかない…」と、首を傾げるミモロでした。

現在は、本館のみが残っています。「浄土真宗と、イメージが結びつかない…」と、首を傾げるミモロでした。不思議なものは、建物の周りにも…

「これ、なんだろ?鬼かな?それとも龍?」奇怪なオブジェが、建物を守るように並んでいます。

「これ、なんだろ?鬼かな?それとも龍?」奇怪なオブジェが、建物を守るように並んでいます。さて、京都駅方向に門前町の通りを歩いて行くと、突き当りに。そこは東本願寺の壁。なぜか、迂回しないと、東本願寺には、行けません。「ここに門があれば近いのに…」きっと、長い歴史の中、なんらかの理由があるのでしょう。

そこから、七条通りに出ると、白い石造りの建物が。七条通には、レトロな洋館建築が今もいろいろ残っています。

これは、昭和2年に造られた旧鴻池銀行の社屋。現在は、結婚式などを行うイベントビルに。

これは、昭和2年に造られた旧鴻池銀行の社屋。現在は、結婚式などを行うイベントビルに。その向かい側にも、「富士ラビット」と書かれた洋館が。

これは、大正12年の建物で、かつてT型フォードの輸入代理店やタクシー業をしていた会社の社屋だったもの。

車に関係した会社のビルらしくタイヤなどの装飾も見られます。現在は、飲食店などが入ったビルに。

車に関係した会社のビルらしくタイヤなどの装飾も見られます。現在は、飲食店などが入ったビルに。以前、ミモロが訪れた「龍谷大学」の本館も明治期の建物です。

門は、明治12年に造られたもので、鉄扉は、当時のものを最近修復しました。

龍谷大学は、江戸時代に西本願寺境内に作られた教育施設に由来し、明治12年に本願寺大教校などが建設され、校内には、今も、当時の建物が、そのままの姿で多く残っています。

龍谷大学は、江戸時代に西本願寺境内に作られた教育施設に由来し、明治12年に本願寺大教校などが建設され、校内には、今も、当時の建物が、そのままの姿で多く残っています。

ミモロは、京都の古い洋館が大好き。

「お寺や神社もいいけど、洋館って、日本人が西洋の文化や技術を吸収し、学ぼうとする意欲の表れだと思うの。それに今のように建築基準法なんかが厳しくないから、建築家が自由な発想で、いろいろデザインできたでしょ。だからデザインがスゴク面白い…」と。

「お寺や神社もいいけど、洋館って、日本人が西洋の文化や技術を吸収し、学ぼうとする意欲の表れだと思うの。それに今のように建築基準法なんかが厳しくないから、建築家が自由な発想で、いろいろデザインできたでしょ。だからデザインがスゴク面白い…」と。京都には、レトロな建物が、数多く残っています。明治から昭和にかけて、急激に変貌を遂げた京都の町。その時代を訪ねる旅もおすすめです。

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚のクリックを忘れずに…。ミモロより

ケースの中には、小さな車輪。

ケースの中には、小さな車輪。 ここには、さまざまな種類の鉄道模型のためのあらゆる部品が用意されています。

ここには、さまざまな種類の鉄道模型のためのあらゆる部品が用意されています。

赤いボックスのようなものが。「これは、単線の鉄道が、それ違う時に使うものです」。それ違う鉄道の乗務員が、それぞれに位置を知らせ合い、スムーズに、無事に走行できるようにする、一種の運行安全装置です。「へぇー知らなかったー」とミモロ。

赤いボックスのようなものが。「これは、単線の鉄道が、それ違う時に使うものです」。それ違う鉄道の乗務員が、それぞれに位置を知らせ合い、スムーズに、無事に走行できるようにする、一種の運行安全装置です。「へぇー知らなかったー」とミモロ。 お店にある行き先を告げる金属製のプレート。今は、多くが、電気式のロールや電光表示になっています。「こういう鉄道グッズも、新しい車両にはないねー」。機能、効率を求める現代の鉄道、「ちょっと味気ないねー。でも、いくら風情があると言っても、京都と東京の間を、在来線でいったら、1日かかるし、背中バリバリで疲れちゃうし、やっぱり新幹線がいいなぁー」と。

お店にある行き先を告げる金属製のプレート。今は、多くが、電気式のロールや電光表示になっています。「こういう鉄道グッズも、新しい車両にはないねー」。機能、効率を求める現代の鉄道、「ちょっと味気ないねー。でも、いくら風情があると言っても、京都と東京の間を、在来線でいったら、1日かかるし、背中バリバリで疲れちゃうし、やっぱり新幹線がいいなぁー」と。

「わーなんてカラフルなんだろ…」

「わーなんてカラフルなんだろ…」

ギャラリーのオーナーでもある、衣笠泰介さんのお母様とお姉さまが、ミモロを迎えてくれました。「泰介の作品楽しんで行ってねー」「はい、ミモロも大好きな色彩でーす。だからスゴク興味あるー」と。

ギャラリーのオーナーでもある、衣笠泰介さんのお母様とお姉さまが、ミモロを迎えてくれました。「泰介の作品楽しんで行ってねー」「はい、ミモロも大好きな色彩でーす。だからスゴク興味あるー」と。

ギャラリーには、泰介さんの油絵の作品も多数。

ギャラリーには、泰介さんの油絵の作品も多数。

伏見に本店のある「

伏見に本店のある「

「あのーどちら様?」と、恐る恐る伺うと…。実は、信長さん。「えーあの織田信長?」そう、このお侍は、今年6月にオープンした「信長茶寮(しんちょうさりょう)」のマネージャー、渋谷善博さん。

「あのーどちら様?」と、恐る恐る伺うと…。実は、信長さん。「えーあの織田信長?」そう、このお侍は、今年6月にオープンした「信長茶寮(しんちょうさりょう)」のマネージャー、渋谷善博さん。

西洞院通と蛸薬師通の交差点そばにある「信長茶寮」。この店のある場所は、まさに天正10年(1582)、織田信長が天下統一を目前に、家臣の明智光秀により襲撃された「本能寺の変」の舞台。「ここで、信長公は、自害したの?」とミモロ。そう、本能寺は炎に包まれ、遺体は発見されぬまま…。「えーでも、本能寺って、御池通のところにあるんじゃないの?みんなあっちにお詣りに行くよー」と。現在の本能寺は、天正20年に秀吉の命で、移転したもの。だから、その場所は、「本能寺の変」とは関係ないんです。かつての本能寺があったエリアには、今、石碑がその場所を示します。

西洞院通と蛸薬師通の交差点そばにある「信長茶寮」。この店のある場所は、まさに天正10年(1582)、織田信長が天下統一を目前に、家臣の明智光秀により襲撃された「本能寺の変」の舞台。「ここで、信長公は、自害したの?」とミモロ。そう、本能寺は炎に包まれ、遺体は発見されぬまま…。「えーでも、本能寺って、御池通のところにあるんじゃないの?みんなあっちにお詣りに行くよー」と。現在の本能寺は、天正20年に秀吉の命で、移転したもの。だから、その場所は、「本能寺の変」とは関係ないんです。かつての本能寺があったエリアには、今、石碑がその場所を示します。

「もしかして、信長さん?わかんなかったー」久しぶりの再会?でも丁髷がないとわからかなったミモロです。

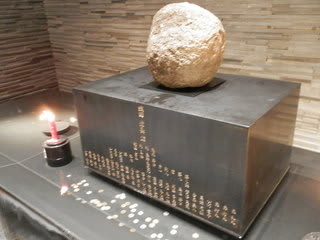

「もしかして、信長さん?わかんなかったー」久しぶりの再会?でも丁髷がないとわからかなったミモロです。 大きな龍の墨絵は、画家、柏原晋平作。その前には、丸い石が…。「これ、なあに?」

大きな龍の墨絵は、画家、柏原晋平作。その前には、丸い石が…。「これ、なあに?」

ミモロの足元のガラス越しに見えるのは、本能寺の焼土。炎に焼かれ変色した土が、火の強さを物語るよう。

ミモロの足元のガラス越しに見えるのは、本能寺の焼土。炎に焼かれ変色した土が、火の強さを物語るよう。

「では、一服進ぜましょう」とミモロ。

「では、一服進ぜましょう」とミモロ。

わらび餅についていた織田軍を示す小さな旗を背中に。

わらび餅についていた織田軍を示す小さな旗を背中に。

「こんにちはー」とミモロは、中へ。

「こんにちはー」とミモロは、中へ。

「こちらにもありますよ」

「こちらにもありますよ」

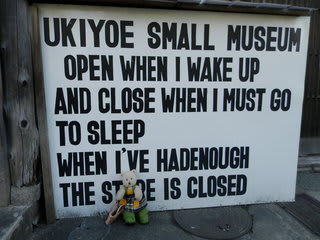

市村守さんは、今や数少なくなった摺師のおひとり。「おじいさんが、摺師で、14歳くらいから、お菓子屋のラベルなど簡単な摺りを手伝うようになりました。その後、工房にいた摺師さんたちを見習い、浮世絵など美術作品の複雑な摺りの技術を修得しました」と。

市村守さんは、今や数少なくなった摺師のおひとり。「おじいさんが、摺師で、14歳くらいから、お菓子屋のラベルなど簡単な摺りを手伝うようになりました。その後、工房にいた摺師さんたちを見習い、浮世絵など美術作品の複雑な摺りの技術を修得しました」と。

そこに絵具を程よくのせて…。絵具の置き具合が、細かい線やグラデーションの美しさを左右します。

そこに絵具を程よくのせて…。絵具の置き具合が、細かい線やグラデーションの美しさを左右します。

そして、絵具をのせた版を摺り重ねて行きます。一度に摺るのは、多いもので100枚ほどだとか。

そして、絵具をのせた版を摺り重ねて行きます。一度に摺るのは、多いもので100枚ほどだとか。 京都の名所の四季の風情を映した絵はがきは、昭和までの人気のみやげ品。江戸時代に発達した浮世絵は、今のグラビアのような役割。そこに表現された人気役者や小町は、まさにグラビアアイドル的存在。また、景色を映した作品は、旅情をさそう各地のPR写真的な役割を持っていました。

京都の名所の四季の風情を映した絵はがきは、昭和までの人気のみやげ品。江戸時代に発達した浮世絵は、今のグラビアのような役割。そこに表現された人気役者や小町は、まさにグラビアアイドル的存在。また、景色を映した作品は、旅情をさそう各地のPR写真的な役割を持っていました。