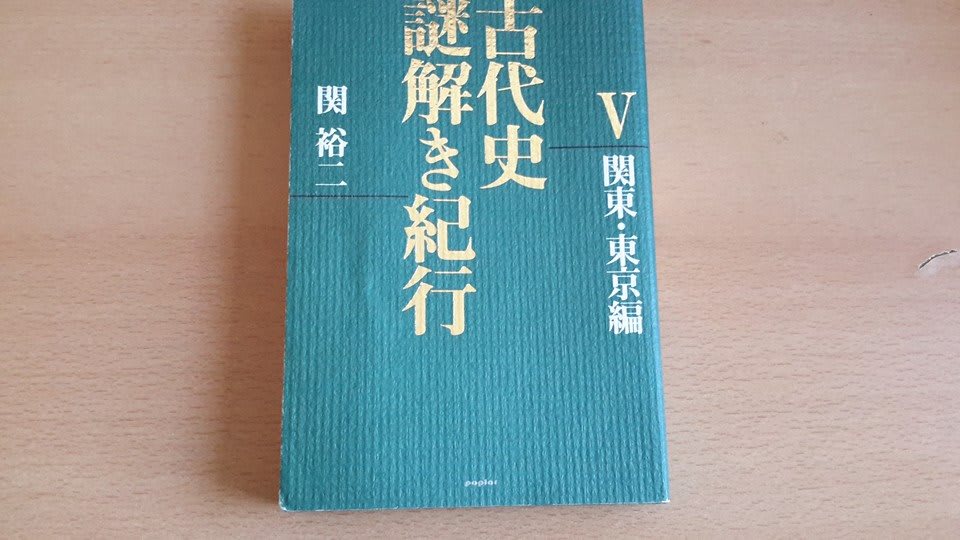

『古代史謎解き紀行 V 関東・東京編』(ポプラ社) 、2007年12月、第1刷発行。古代史謎解き紀行シリーズ1の最終巻。

目次

第1章 古墳王国群馬の実力

第2章 関東の出雲の謎

第3章 東京古代史散歩

第4章 ヤマトタケルと東国

第5章 雄略天皇と東国

第6章 武の王家と関東の秘密

以下、2年前に投稿したFB記事からの転載。

この本で展開される説の概要:

出雲から逃れた貴種は東国で活躍(例えば上毛野氏は出雲国造家と遠戚関係)。この人たちが関東で出雲神崇拝を広げた(例:大宮の氷川神社)。

ヤマトタケルノミコトも関東で人気がある(つまり、ヤマトタケルをまつる神社が多い)。ヤマトタケル信仰と伝説のヤマトタケルの東国における足跡とは必ずしも重ならないが、纏向型前方後円墳の分布と重なる。大和朝廷との密な関係が推測可能。

ヤマトタケルは架空の人物ではない。東国のヤマトタケル信仰もさることながら、持統天皇・藤原不比等コンビがヤマトタケルの祟りを畏れ、持統天皇は老体にムチ打ってまでヤマトタケル終焉の所縁の地を回って、帰郷した後に亡くなっている。架空の人物なら、ここまでするのはおかしい。

ヤマトタケルは固有名詞ではなく(ヤマトの勇者という意味。クマソタケルはクマソの勇者、イズモタケルは出雲の勇者)、「武」の所縁の人たち(武内宿禰を祖とする出雲勢力、及び「武」をおくり名に冠する王たち)を指していた可能性あり。「武」を冠する天皇神武、武烈、雄略(宋書の倭の五王の「武」)、天武、聖武などは日本書紀での扱いがかなり悪いか、微妙で、東との結びつきの強いという共通点を持つ。日本書紀は東国もただ「未開で野蛮」という以外全く沈黙している。東国は四世紀から急激に発展し、五世紀には古墳の量や大きさで西日本を追い抜くほどの力をつけていたにもかかわらず、だ。また、当時すでに霊山として有名だった富士山も無視している。天武天皇が尾張氏の協力を得て近江朝の正規軍を圧倒したにもかかわらず、日本書紀には尾張氏のおの字も言及されていないため、藤原氏が隠したい事実が東国にも盛りだくさんだったに違いない。その隠したかった事とは、出雲の末裔たちの東国での活躍・発展とその武力による朝廷への影響力の強さではなかったか。

推論の域は出ていないが、実に興味深い説である。

日本の古代史を紐解く、ということは、「古事記」や「日本書紀」に何が書かれていないかを探ることでもあると思います。日本の長い「隠蔽史」ですね。