首相は誰がいいかという質問に、「メルケル現首相がいい」と答えた人の割合が一段と増えました。政治家評価ランキングでも、2015年8月の転落以来初めてトップに返り咲きました。別に彼女が特別に何かしたわけではありません。もしかしたらそれがいいのかもしれませんが。ヨーロッパの唯一の「定数」のような位置づけ。先日彼女はマクロン新フランス大統領の訪問を受けましたが、彼は彼女の任期中4番目のフランス大統領です。この「変わらなさ」がなんとなく人に安心感を与えているのかも知れません。SPD首相候補のシュルツの指名と共に一時「シュルツ旋風」のようなものが巻き起こり、久々に新規入党が増加したというのが今ではウソのようです。

そして、今最も望ましいとされている連立政権はCDUとFDPです。一見現在のCDUとSPDによるいわゆる「大きな連立」を倒して、政治的変化を求めていると解釈もできますが、CDUとFDPの連立政権はその前にあったのです。その当時の政府に対する満足度は現政府よりも低かったのですが、誰も何も覚えていないようです。今日のニュース風刺「Heute Show(ホイテショー)」では、この現象を「Wählerdemenz(有権者痴呆症)」と呼んでいました。

では、以下に最新の世論調査ポリートバロメーターの結果をご紹介します。

次期首相候補

連邦首相にはどちらが望ましいですか?

メルケル 57%

シュルツ 33%

二人の差はなんと24ポイント。シュルツ人気は2月半ばをピークに下がり続けています。やはり現職首相に比べて今SPD党首である以外に役職のないシュルツは日常的に存在感を示せないという事情もあるのかも知れませんが、現政権のにおいを着けたくないばかりに(?)党首義務を果たすべきところで代理人を送ったというのが戦略的な間違いだったという可能性もあります。

さて、両首相候補が9月に控えた連邦議会選挙で勝利するために役立つかという問いです。

アンゲラ・メルケルはCDU/CSUにとって:

役立つ 72%

害になる 11%

どちらでもない 12%

マルティン・シュルツはSPDにとって:

役立つ 42%

害になる 18%

どちらでもない 34%

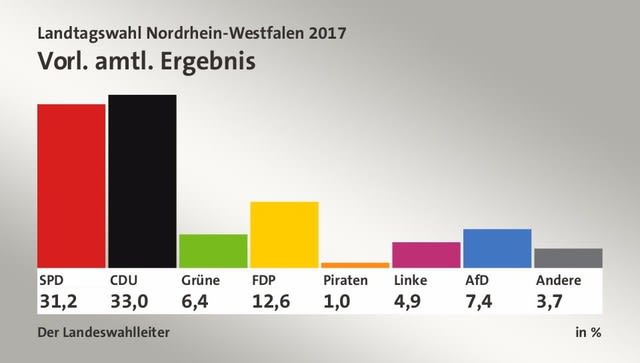

メルケルの選挙に「役立つ」イメージは今年あった三つの州議会選挙で、CDUが3回とも勝利したことと、その際に「メルケル効果」のようなものがあったと考えられていることによります。その辺の事情は「ドイツ・ノルトライン・ヴェストファーレン州議会選挙(2017)」で言及しましたので、興味のある方はそちらをご覧になってください。

連邦議会選挙

とにかく州議会選挙で三連勝したCDUですが、だからと言って連邦議会選挙の行方がもう決まったようなものなのかというと、それがそうでもないようです。

今日既に誰が連邦議会選挙で勝つかはっきりしていますか?:

はい 33%

いいえ 66%

回答者の2/3は「連邦議会鮮魚の行方はまだ決まってない」と見ており、支持政党別でもその見方にほどんど差がありません。AfD支持者の57%は多少目には着きますが。まあ、AfDが連邦議会入りするのは確実なことなので、その影響があるのかも知れませんね。ただこのまま党内抗争が続いたり、ナチス色の濃い発言をする議員がまた表面化したりすれば、もっと支持率を下げて、議会入りの危うい5%ラインまで落ち込む可能性もなくはないです。

現時点で、誰が連邦議会選挙で勝つと思いますか?:

CDU/CSU 73%

SPD 9%

その他の政党 5%

分からない 13%

もし次の日曜日が議会選挙ならどの政党を選びますか?:

CDU/CSU(キリスト教民主同盟・キリスト教社会主義同盟) 38%(+2)

SPD(ドイツ社会民主党) 27% (-2)

Linke(左翼政党) 9%(変化なし)

Grüne(緑の党) 7%(-1)

FDP (自由民主党) 8%(+2)

AfD(ドイツのための選択肢) 7%(-1)

その他 4% (+1)

「変化なし」云々は2週間前の世論調査と比較した値です。4月7日の世論調査でCDU/CSUは35%でしたので、+3ポイント、SPDは同時点で32%でしたので、-5ポイントになります。この「トレンド」が9月まで続くのか分かりませんが、私はその可能性が高いと思っています。こうしたトレンドがひっくり返るには、大きな外的要因の影響が必要でしょう。例えば「アゲンダ2010」で大胆な改革をしたシュレーダー元首相(SPD)などは2002年の連邦議会選挙で2期目は無理だろうと目されていましたが、選挙直前の晩夏にエルベ川で「世紀の大洪水」が起き、その時の彼の危機管理が功を奏して、直前までの世論調査の傾向を吹き飛ばし、SPD/緑の党連立政権フェーズ2が誕生しました。

シュルツは現職首相ではないので、シュレーダーのように何かで活躍して選挙に勝つのは不可能ですが、現職のメルケルが大失政を犯して、CDUが支持率を下げる可能性はなくはないです。

1998年10月以降の連邦議会選挙での投票先回答推移:

いいと思う連立政権は…?:

前述の通り、CDU/CSUとFDPの連立が43%で、最も好ましいと思われています。次が「大きな連立」ことCDU/CSUとSPDで、39%。割と根強い人気とも言えますね。他の連立の可能性と比べると、この二通りがダントツで支持されていると言えます。最後のSPD、左翼政党と緑の党のいわゆる「左派連立」は21%で最も人気がないのですが、これはSPD自体が「左翼政党とは協力体制を取らない、連立しない」と宣言している事実も反映されていると思います。

政権満足度(スケールは+5から-5まで):1.2

赤線はSPD/緑の党の連立政権、青線はCDU/SPDの「大きな連立」、黒線はCDU/FDPの連立政権。FDPは現在連邦議会には入っていませんが、このまま行くと次の連邦議会には復活しそうです。なんでも自己責任で、企業ばっかり優先するネオリベラル政党なんかいらないのに。平均的な満足度はFDPとの連立政権よりも「大きな連立」の方がずっと高いです。それなのになぜFDPの支持がまた広がっているのでしょうか?確かにFDPはパッケージをちょっと変えましたが、言っていることは前と全く同じです。やはり「有権者痴呆症」ですかね?

政治家評価

政治家重要度ランキング(スケールは+5から-5まで):

- アンゲラ・メルケル(首相)、2.2(↑)

- ヴォルフガング・ショイブレ(財相)、1.9(↑)

- ヴィルフリート・クレッチュマン(バーデン・ヴュルッテンベルク州首相、緑の党)、1.8(↓)

- ジーグマー・ガブリエル(新外相)、1.0(↓)

- トーマス・ドメジエール(内相)、0.9(↓)

- グレゴール・ギジー(欧州左翼代表)、0.7(↓)

- マルチン・シュルツ(SPD党首・前欧州議会議長)、0.6(↓)

- チェム・エツデミール(緑の党党首)、0.5(↓)

- ホルスト・ゼーホーファー(CSU党首・バイエルン州首相)、0.5(↑)

- ウルズラ・フォン・デア・ライエン(防衛相)、0.3(↓)

フォン・デア・ライエン防衛相は連邦軍のスキャンダル続きで、かなり評価を下げたようです。連邦軍の将校「フランコ・A」が極右思想を持ち、難民への風当たりを強くする目的でシリア難民として移民・難民局に登録し、政治家へのテロを企んでいたというもので、しかもなぜか一時的な保護をうける決断が下されていたという珍妙な話です。これは防衛省だけの問題ではなく、移民・難民局のある内務省の問題でもあるのですが、風当たりは防衛省の方が強いです。なぜならこの「フランコ・A」は修士論文ですでにその極右的思想が読み取れるくらいだったのに、軍隊に入隊するどころか、あまつさえ出世して将校になっていたので、それを許す体質が連邦軍にあるのではと疑念を持たれているからです。まあ、連邦軍の体質に関しては、フォン・デア・ライエンの責任ではないのですが、問題が表面化した後の彼女の対処法がまずかったというか、毅然と問題解決に望む姿勢があまり感じられず、軍の指導部を非難してしまったのがマイナスに働いてますね。「フランコ・A」に関しては、その後協力者らしき人たちが二人見つかり、逮捕されました。移民・難民局の方にも内通者がいるはずで(普通に考えてアラビア語を一言も話せない人間がシリア難民で通るはずがないので)、これからこのスキャンダルは大きくなっていくみたいです。

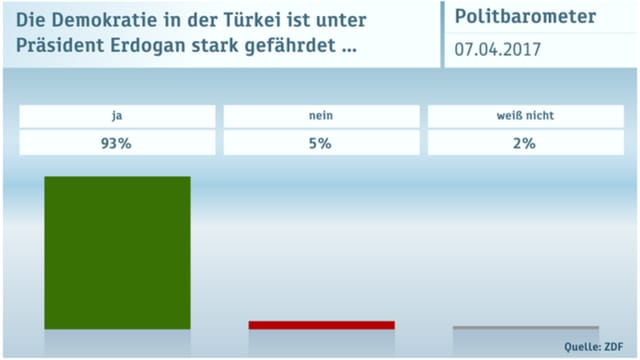

トルコ

トルコはここのところやりたい放題です。ドイツがトルコ出身のNATO軍人に亡命を認めたことがきっかけで、ドイツ連邦軍が駐屯しているトルコ内基地インチェリックへの国会議員の立ち入りを(また)禁止しました。またドイツ国籍のトルコ系ジャーナリストなども何人かテロを計画した疑いで逮捕されています。エルドアン大統領がギューレン運動関係者を本当の関係者かどうかはともかく、片っ端から逮捕してるので、身の危険を感じた多くのトルコ人がドイツに亡命申請しています。実際にこの人たちがリアルな危険にさらされていると判断されれば、亡命が認められるわけですが、それは同時にエルドアンの要求する容疑者引き渡しを拒否することも意味するので、彼がそれを自分に対する挑発と受け取っても仕方ないわけです。その報復がトルコにある基地に駐屯するドイツ連邦軍の運営阻止に値する議員の立ち入り禁止なのですが、これは同じNATOに属する同盟国として本来全く容認できない強硬策です。それが2度目ということもあって、ドイツはインチェリックからの引き上げを検討しています。世論調査ではこの引き上げ案が回答者の81%から肯定的に評価されています。

しかし、メルケル首相を始めとするドイツの政治家たちの反応は実に弱気です。本来ならトルコに憤然と抗議してもいいはずのスキャンダルなのに、「好ましくない状況だ」(byメルケル)としかコメントしなかったり、「連邦軍の引き上げの必要はない」とまで言う政治家が居たり。とにかくできる限りエルドアンを刺激しないという態度を示し合わせているようです。確かに選挙のある年に、エルドアンの切り札である「難民カード」を切られると、折角落ち着いてきた難民問題がまた国内で炎上することが予想され、メルケルが再び政治的に苦しい立場に追いやられるシナリオが考えられるので、少なくとも選挙が終わるまでは穏便に済ませようという意図が透けて見えなくもないです。でも、エルドアンのようなマッチョタイプはパワーゲームを好み、パワー言語しか理解しないと言ってもいいので、相手が下手に出るならどんどんつけあがることが予想されます。それがどこまでエスカレートするのか分かりませんが、場合によっては「難民カード」が切られなくても、政府のトルコ懐柔策自体が非難の対象になることが十分に考えられます。なんだか第二次世界大戦前のイギリスのヒトラーに対する懐柔政策を彷彿させる感じがします。

アメリカ

トランプ大統領も世界の不安ファクターですね。現在はもっぱら内政的なもので立場が悪くなっていますが、それを速く忘れさせるために国民の興味を国外に向けさせる手段として何かしら外交爆弾を落とさないとも限りませんので油断禁物です。

ドナルド・トランプの政治に大きな不安を感じますか?:

2017年5月

はい 78%

いいえ 21%

2017年1月時点

はい 62%

いいえ 37%

「心配だ」とする人が1月に比べて16ポイントも増加しています。

トランプが就任以来初の外国訪問をするのに、真っ先にサウジアラビアに行くというのもかなり象徴的な行動で、イランの選挙の結果も含めて世界情勢を悪化させる要因だと思います。(2017.05.20補足:イランでは改革派のロハニが大勝したので、取りあえずイラン側からの緊張増加はなくて済みそうです)

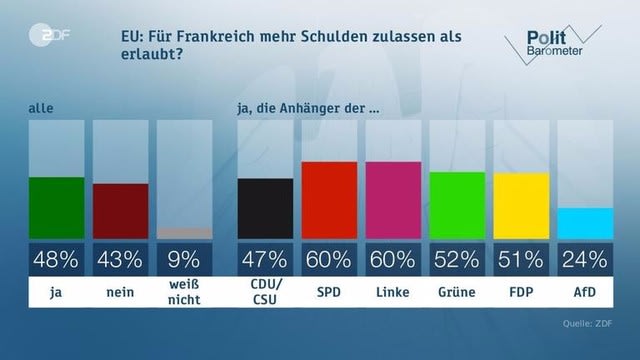

EUとフランス

さて、大統領就任後早速ドイツへ表敬訪問したマクロンですが、ドイツ人には割と期待されているようです。

EUの問題をマクロン仏大統領とならより容易に解決できると思いますか?:

はい 62%

いいえ 28%

分からない 10%

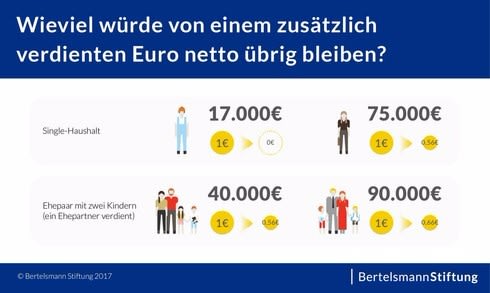

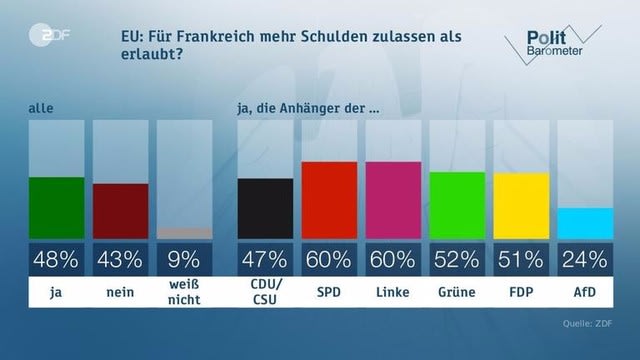

フランスに容認範囲以上の借金を認めますか?:

はい 48%

いいえ 43%

分からない 9%

支持政党別借金容認割合

CDU/CSU 47%

SPD 60%

左翼政党 60%

緑の党 52%

FDP 51%

AfD 24%

AfD支持者の間ではフランスの借金に対する理解が極端に少ないようです。きっと彼らの頭の中では「ドイツが第一」で、「フランスのためにドイツがお金を払うことはない」とかいうフレーズが渦巻いているのでしょう。

確かにドイツはその人口の多さと経済力のためにEUへの支払額が一番多いですが、EUの低金利政策も含めてドイツは払い込んでいる以上の経済効果を得ています。そしてドイツは今でこそ好景気で輸出量も貿易黒字も新記録を出すほど絶好調ですが、10年ちょっと前はマーストリヒト条約の3%規定を超える財政赤字を抱えていて、その違反に対する罰金支払いを求められたことがありました。私の記憶では、ドイツは罰金を結局払わずに済み、立ち直る猶予をもらったはずです。それならフランスにも立ち直るチャンスが与えられてもいいはずですよね?

経済

ドイツ経済の絶好調ぶりは世論調査にも表れています。一般人に全く感じられることのなかったどこぞの国の「景気回復」とは質が全然違います。

ドイツにおける一般的な経済状況:

いい 65%

悪い 5%

どちらでもない 30%

自分自身の経済状況:

いい 65%

悪い 7%

どちらでもない 28%

65%の人が自分の経済状況を「いい」と判断しているということは、好景気が一般人に届いているということだと思います。勿論地域別にみると、ある地域のほぼ全体が「置いて行かれてる」状況もあります。

今後のドイツの経済トレンド:

良くなる 41%

変わらない 46%

悪くなる 11%

なんか凄い楽観主義者が多いようです。既に絶好調なのに、更によくなると考えている人が4割もいるとは!この絶好調が「変わらない」、つまり続くと考えている人も46%いますが、こちらも楽観的ですよね。まあ、楽観的だからこそ個人消費も増えて、国内経済も潤うことになるのでしょうが。

でも、年金受給開始年齢は67歳からで、年金受給レベルは過去平均収入の43%。平均収入の人でも年金受給額は生活保護レベルになり、【下流老人】リスクは依然としてあります。今は景気がいいから、老後の問題に蓋をして見ないようにしてるのでしょう。

この世論調査はマンハイム研究グループ「ヴァーレン」によって実施されました。インタビューは無作為に選ばれた1,344名の選挙権保有者に対して2017年5月16日から18日までの間に電話で行われました。世論調査はドイツ選挙民のサンプリングです。誤差幅は、40%の割合値において±約3%ポイント、10%の割合値においては±約2%ポイントあります。世論調査方法に関する詳細情報は www.forschungsgruppe.de で閲覧できます。

次のポリートバロメーターは2017年4月28日に発表されます。

参照記事:

ZDF heute, Politbarometer - Merkel mit großem Abstand vor Schulz, 19.05.2017