おはようございます。今日は下弦の月です。

未明に月の出となる下弦の月は、夕月になることはない。で、未明と早朝のお月見。

上弦の月のときは上機嫌で遊び、下弦の月のときはいい加減に遊ぶ。これがモットー。

いい加減な朝散歩でも、初夏の花々は上機嫌に咲いていた。一気に花数を増やす、キンシバイ、サツキ、ドクダミ。

それでは、みなさん、暑くなりそうなので、今日も一日、いい加減に遊びましょう!お元気で!

おはようございます。今日は下弦の月です。

未明に月の出となる下弦の月は、夕月になることはない。で、未明と早朝のお月見。

上弦の月のときは上機嫌で遊び、下弦の月のときはいい加減に遊ぶ。これがモットー。

いい加減な朝散歩でも、初夏の花々は上機嫌に咲いていた。一気に花数を増やす、キンシバイ、サツキ、ドクダミ。

それでは、みなさん、暑くなりそうなので、今日も一日、いい加減に遊びましょう!お元気で!

こんばんわ。

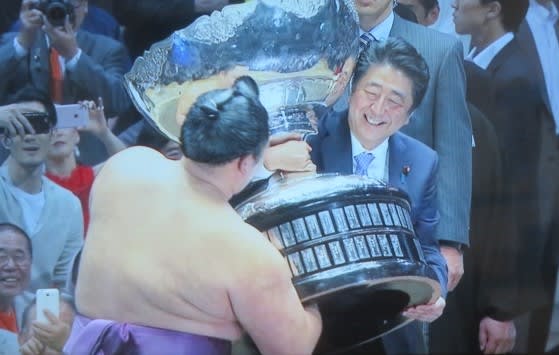

大相撲五月場所の優勝力士、朝乃山が、天皇賜杯、総理大臣杯に加えて、米国大統領杯が授与され、前代未聞の三冠王となった。それも、日米首脳からの直接授与という華やかさ。休場した白鵬が歯ぎしりして悔しがっている姿が目に浮かぶ(爆)。

幸運に恵まれた朝乃山。運も実力のうち。きっと、大相撲の看板力士に育ってくれることだろう。

天皇賜杯

内閣総理大臣杯 首相からの直接授与は、あの”よくやった、貴乃花”の小泉元首相以来か。

トランプ杯

トランプ杯は、高さ約137センチ、重さ約27~32キロで天皇賜杯を上回る大きさ。銀製トロフィーの頂きは米国・国鳥のハクトウワシ。

。。。。。

日米首脳の入場風景。一斉にスマホ・カメラが上がり、先日の三社祭の一之宮神輿渡御を思い出した(汗)。

朝乃山の優勝インタビュー。看板力士になりたいと、力強い言葉。

令和の”初場所”は、両横綱と三大関の不調あるいは休場で、さびしい場所となったが、こうして、ニューヒーローの誕生もあり、のちに相撲史上、新旧交代の分岐点の場所として位置づけられるかもしれない。

。。。。。

今日は気候史上でも記録的な日であった。北海道で39.5℃の異常高温。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

今朝の月。明朝、下弦の月に。

こんにちわ。

平塚市美術館で荘司福・荘司貴和子展が開催されている。荘司福は、ぼくもファンの日本画家だが、荘司貴和子については知らなっかった。比較的珍しい姓だし、母子かなと思ったが、やはりそうで、でも、長男の妻ということで、嫁と姑の関係だった。荘司福(1910 - 2002)は90歳超えの長寿であったが、荘司貴和子は39歳の若さで早世したとのこと。

何年か前、神奈川近代美術館・鎌倉別館で開館60周年を記念して所蔵品展(日本画)が開かれ、その中期展で、荘司福の作品が21点も並んだ。今回の展覧会もすべて、神奈川近美の所蔵品で、大部分はそのとき、見たものである。久しぶりに荘司福独特の雰囲気のある日本画を楽しませてもらった。

一方、荘司貴和子の作品は長野県の東御市梅野記念絵画館所蔵のもので、はじめて見るものばかりだった。義母とは違って、色彩を重視した抽象画で、加山又造が芸術新潮(1980年8月号)こう評している。

日本画という制約の多いとも思える素材、技法で、日本画のみが可能と思える抽象作品を、地道に、しかも才能豊かに、一貫して発表しぬいて居られ、胸をときめかして見たのである。

では、おふたりの代表作品をご覧下さい。

荘司福

刻 (1985)

到春賦(1987)

山響(1990)

荘司貴和子

玄海の月(1976)

作品II(1977)

作品74-3(1974)

おはようございます。

真夏のような午後、明月院の紫陽花の開花状況の調査に行ってきました(笑)。一部、色づきに入りました!いよいよ紫陽花の季節到来です。花老い人は休む暇がない(汗)。

全体的にはこんなふうですが。

よく見ると。ほんのり色づいている花が。

あそこにも。

ここにも。もう見頃といっていいものも。

竹林の前の数本の夏蝋梅は見頃に。

春蝋梅は実ごろに。

真夏のような日差し。熱中症に気を付けて!

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

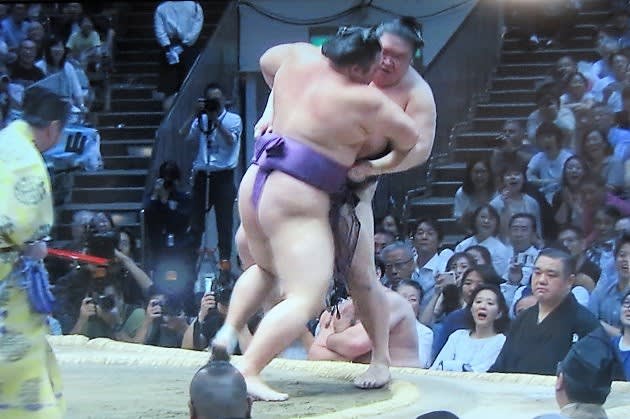

平幕の朝乃山が大関豪栄道を堂々と寄り切り、そのあと一差で追っていた鶴竜が栃ノ心の捨て身の注文相撲に転び、朝乃山の令和初制覇が決まった。おめでとうございます。

栃ノ心、大関復帰に捨て身の変化。昨晩の朝乃山戦の疑惑の判定があっての作戦か。結局、栃ノ心が今場所のキイパーソンだった。

これにより、優勝決定。一度も、笑わない朝乃山。

ようやく笑う朝乃山。高砂親方は笑わない。さあ、これからだ、朝乃山!

朝乃山は富山県出身。同県出身力士の幕内優勝は、1916年夏場所の第22代横綱太刀山以来で103年ぶり2人目とのこと。高砂部屋からは2010年初場所の朝青龍以来、9年振り。

折りしも、ぼくは富山で朝乃山(立山連峰)を見てきたばかり。

朝乃山を称える朝之月。

こんにちわ。北陸旅第二報です。

北陸新幹線が富山駅に近づくと、うつくしい残雪の立山連峰が目に入ってくる。めったに見られない光景にうっとり。

翌日、宿泊先の金沢から富山に戻り、また立山連峰を眺めることにした。北陸フリー切符なのでエリア内の新幹線も自由に乗れる。昨年も富山市内観光をしているが、北口の富岩運河環水公園には足を踏み入れていない。ここには、立山連峰もみえる世界一美しいスタバがあるそうよと家内もうきうき。

駅から歩いても行けるような距離だが、バスで美術館前まで。さてと、世界一美しいスタバへ。運よくテラス席が空いていた。中国語圏の人がたくさん来ていて、どうも世界的に有名なお店らしい(笑)。

運河沿いのスタバ富山環水公園店。手前がテラス席。

テラス席から見える運河の天門橋。

この席から立山連峰が望めるのかと思ったが、下に降りて、左を向くと、わずかに山影が見える程度。

”世界一うつくしいスタバ”は、天門橋からのお店を包む風景で実感できる。朝日新聞で紹介されたのも、このアングルの風景で、立山連峰とさらに、花咲く頃の桜並木(スタバの向こう)を入れてある。

上の写真では立山連峰がはっきりしないが、こんなふう。

天門橋で出会った同世代が今、三枝(文枝)と握手してきた、と興奮して話しかけてきた。なんと”新婚さんいらっしゃい”のロケがあったそうな。そういえば、先ほどのテラス席からテレビカメラが動いていた。この番組は、最近、見ていないが、もう半世紀にもなるのでは。長寿番組ですね。そうそう、天門橋の両展望塔間には長さ58mの”運命の赤い糸”ならぬ、赤い糸電話があり、愛の告白スポットとなっているそうだ。新婚さんにはぴったりの場所かも。

そのあと、運河クルーズで重要文化財の中島閘門を見学したりした。詳しくはのちほど。波止場へ戻り、公園に隣接している富山県立美術館へ。ここからも立山連峰がよくみえる。世界一うつくしい美術館!(笑)

美術館からの風景。

美術館になんと日本橋たいめいけんが来ていた。立山連峰を眺めながらたいめいけんのオムライス。世界一おいしいオムライスかも。

屋上の現代美術作品と立山連峰もおつなもの。

帰りの新幹線”輝”の車中からも立山連峰が輝いていた。

おはようございます。

兼六園のカキツバタを見たくて、また来てしまった。昨年の5月末にここを訪ねたとき、思いがけず、素晴らしいカキツバタの群生に出会い、びっくりした。ぜひ、翌年もと思っていた。できれば、10日ほど前倒しにして最盛期の頃にと。それが実現した。5月22日午後、金沢に到着、宿に荷物を預け、歩いて15分ほどの兼六園に向かった。金沢城公園の石川門につづく桂坂料金所から入園。

まずは”ことじ灯篭”にごあいさつ。

霞が池を横に見て、花見橋へ。すばらしい光景が目に入ってくる。期待通りの見頃!そこから曲水を一回り。1万株、4万本のカキツバタを楽しむ。

花見橋からの風景。

花見橋

八橋とまではいかないが。

素晴らしいカキツバタでした!去年はよく咲いていたサツキは、10日前倒しのせいか、まだ一、二分咲き。その代わりエゴノキの花が満開でした。

山査子の花は見頃過ぎ。

松の根は見頃つづき。

また、来年も是非!

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

おはようございます。旅先、金沢からの投稿です。

一週間ほど前に東博の”美を紡ぐ 日本美術の名品展”を見に行った。副題が”雪舟、永徳から光琳、北斎まで”とオールスター総出演という豪華な展覧会。”日本美を守り伝える『紡ぐプロジェクト』/皇室の至宝・国宝プロジェクト”の一環として開催されている。

東博と三の丸尚蔵館の所蔵の作品が主体で、見ているものが多い。主な展示作品を載せておこう。

唐獅子牡丹図屏風(右隻:狩野永徳筆 安土桃山時代・16世紀、左隻:狩野常信筆 江戸時代・17世紀)

もとは城内の襖絵だったものを屏風仕立てにした。どうりで大きいと思った。江戸時代に曾孫の常信が左側に同じ大きさの画面をつくり、一双の屛風としたとのこと。三の丸尚蔵館。

国宝・檜図屛風(永徳筆、安土桃山時代、1590) 東博蔵

国宝・秋冬山水図(雪舟等楊筆、室町時代・15世紀末~16世紀初)東博蔵

花鳥遊魚図巻(一部)(長沢芦雪筆 江戸時代・18世紀)文化庁蔵

更級日記(藤原定家筆 鎌倉時代・13世紀)三の丸尚蔵館

平安時代中流貴族の菅原孝標の娘による更級日記の定家による写本。

重文 色絵若松図茶壺(仁清作 江戸時代・17世紀)文化庁蔵

国宝・納涼図屏風(久隅守景筆)東博蔵

守景は狩野探幽の高弟であったが、破門され、加賀前田藩の庇護を受けた。主題は江戸時代前期の歌人、木下長嘯子の”夕顔のさける軒端の下すずみ男はててれ女(め)はふたの物(ててれはふんどし、ふたの物は腰巻)に着想したと思われる。幸せそう。

この日、東博のシンボルツリー、ユリノキの花が見頃だった。

とても素晴らしい展覧会でした。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

おはようございます。旅先、金沢からの投稿です。

東博のシンボルツリー、ユリノキが芽吹き始めた頃に、東寺/空海と仏像曼荼羅を見に行ったが、ユリノキの花咲く頃に感想文を書き始めている(汗)。

東寺には何度も行っているし、行けば必ず、講堂の仏像立体曼荼羅を見ないことはない。その21体の仏像のうち、何と15体(国宝11、重文4体)も東博に集合するのだ。とくにハンサム仏像としてファンの多い国宝・帝釈天騎象像も来られ、これだけは写真撮影可能だというのもうれしい。

第1章 空海と後七日御修法

第2章 密教美術の至宝

第3章 東寺の信仰と歴史

第4章 曼荼羅の世界

本展の目玉、立体曼荼羅の15体は最終章で拝観できる。

では、まず、帝釈天騎象像から。

めったにない機会だから、四方八方から(笑)。

象さんもハンサム。

そして、立体曼荼羅集合写真。15体。(公式サイトより)

実際の講堂内での配置。空海が複雑な密教の世界観を視覚的に表した立体曼荼羅。

須弥壇の四隅を護る四天王のうち、増長天立像。

帝釈天、四天王のうち持国天、増長天

五大明王のうち。

五大明王のうち、四如来像のうち、五菩薩像のうち。

風信帖。空海が最澄に宛てた書状。(第1章)

十二天屏風 密教の灌頂儀礼で用いられた屏風 (第2章)

曼荼羅 金剛界と胎蔵界 (第4章)

東寺(教王護国寺)は、平安京遷都に伴って、王城鎮護の官寺として西寺とともに建立される。唐で密教を学んで帰国した弘法大師空海は、823年に嵯峨天皇より東寺を賜り、真言密教の根本道場とする。

河津桜が咲く頃の東寺・講堂

とても素晴らしい展覧会でした。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

兼六園のカキツバタ

おはようございます。

令和の初満月の月の出を見た日(19日)、午前中、東御苑へ行ってきました。ここはいつ行っても裏切らない。エゴノキ、ヤマボウシ、ウツギは見頃になっていたし、なによりうれしかったのは、真っ赤なカルミアの花を見られたこと。そして、珍しい木々の花も。センダンやツリバナなど。ミカンの花も咲いてましたよ。江上ブンタンなど。さらに、小さなバラ園も”十人十彩”。では、一気に公開いたしまする。

エゴノキ

ヤマホウシ

ウツギ

シロバナヤエウツギ

センダン

ツリバナ

カルミア

コアジサイ

バラ園

ハマナス

シロバナハマナス

マイカイ

サンショウバラ

ナイチンゲール

サクラバラ

ナニワイバラ

カンキツ類(江上ブンタン)

三宝柑

ナスヒオウギアヤメ

カキツバタ(鷲の尾)とシラン

ヒメコウホネ

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で! 昨日とうってかわってもいい天気。ぼくは金沢へ。

今朝のお月さまは卵型美人。