今年(2023年)のプロ野球は阪神タイガースの久々の日本一に沸きました。見る野球から読む野球、というわけではありませんが、シーズンオフにこんな本をご紹介ということで、2005年に千葉ロッテマリーンズを日本一に導いた(このときの日本シリーズの相手は岡田監督率いるタイガースでしたが)ボビー・バレンタイン氏の自伝です(以下敬称略)。本書はバレンタインとジャーナリストのピーター・ゴレンボックの共著となっています。シーズン前に出版され、私もシーズン中に読んだのでご紹介が遅くなりましたが、ご容赦ください。

もともとポジティブで陽気なイメージもあってか、語られる言葉も一部のチームで過ごした残念な経験を除けばネガティブな表現はあまりありません。野球以外の個人的な失敗も時には笑い話として語ってしまうところがあります。こういった本ですので地元の友人とか、ビジネス上の仲間と言った我々には関係の無い名前も多く出てきますが、成功した人物の自伝と言うのはそういうものなのでしょう。後のメジャー、日本での監督の話もさることながら、イタリア移民の三世として東海岸のスタンフォードで育った少年時代からドジャースと契約するまでの話も興味深く読みました。日本でも「隠れた特技」として紹介された社交ダンスについても、少年時代にある理由から「習い事」として始めたのが大会に出るようにまでなったということで、習い事が社交ダンスというのも面白いですね。ドジャース入団後は夏の間は野球選手として、シーズンが終わると大学生として過ごすというアメリカの野球選手ではよくある「二足のわらじ」の青年期を過ごしました。ところがこの時代はちょうどベトナム戦争のさなかで、職業野球の選手であっても学生は徴兵の対象となっており、成績の悪い順から徴兵されていたような記述があり、勉強も頑張らなくてはならなかった、とあります。徴兵の実態が垣間見える話ではあります。

また、ハワイや中南米などで行われるウインターリーグにも参加しており、リーグやチームの仕組みなど、普段知ることが少ない話も出てきます。ドジャースのマイナーで出会った指導者が後にドジャースの指揮官となるトミー・ラソーダです。ラソーダと言えば野茂英雄がドジャース入りした際の指揮官でもありました。バレンタインはラソーダからさまざまなことを学びました。プレーヤーとしての基本から相手チームとの大立ち回りといったことも学んだようですが・・・。不運なケガなどもあり、メジャーリーガーとしての活動期間は短いものになりましたが、興味深いのはチームメイトたちで、後に中日に入ったデービス、レッドソックスで「バンビーノの呪い」にかかってしまったビル・バックナー、大洋、阪神で活躍したパチョレックの年の離れた長兄など、名前を聞いたことがあるという方もいらっしゃるでしょう。ハワイリーグでは日本から帰国する途中にハワイに立ち寄ったジョー・ペピトーンとも出会っています。ペピトーンと言えば「元ヤンキース」を引っ提げてヤクルト入りするも「セックス、ドラッグ、ロックンロール」を体現した相当な「お騒がせ」ぶりでも有名なのですが、ハワイでもそのあたりは健在だったようです。ハワイで顔に死球を受けてケガをしたときにたまたま居合わせた医師が日本人だった、というつながりもありました。もし、バレンタインが現役を続けていたら俊足巧打で内外野両方いける、ということで、日本のチーム(横浜大洋や南海あたり)から声がかかったとしてもおかしくはなかったと思います。

指導者への道も本人が強く望んでいたというよりはいろいろな運命のめぐりあわせのようなところがあってそうなった、という感じで書いていて、実際そうなのでしょうが、スポーツバーの経営をしつつ、マイナーの指導者を務めてという日々を過ごしていくうちに、メジャーの監督になります。レンジャースやレッドソックスといった地域性が強かったり、メディアの攻撃が厳しいチームではやはり苦労も絶えなかったようで、そのあたりは洋の東西を問わない感があります。以前、テレビのドキュメンタリーでメジャーの大投手のノーラン・ライアンを採り上げた際に、1991年にノーヒットノーランを達成した際の監督がバレンタインで、本人もインタビューを受けていましたが監督より年上の大投手に対しては「あれこれ指示なんてできなかった」ようで、自分がその立場ならそうだよなというエピソードではあります。また、この時のチームの共同オーナーの一人が後の大統領、ジョージ・W・ブッシュ(息子の方です)で、テレビのインタビューの映像でも感じましたが、本書からも野球好きが伝わってくる感がしました。

メッツ時代にはロッテ時代の「教え子」だった小宮山悟、2023年からロッテの指揮を執る吉井理人、日本ハム監督の新庄剛志といった日本選手を受け入れていますし、サブウェイ・シリーズでヤンキースと戦っています。イチローを獲得したかったものの「シングルヒットの選手はいらない」というメッツの判断で、高額なオファーを出したマリナーズにイチローは入ります。もちろん、メジャーでの活躍は書くまでもないでしょう。

2001年の同時多発テロでは遠征先で一報を聞き、バスでニューヨークに戻ったとあります。マンハッタン島全体が黒い煙に覆われていたというくだりが、このテロ事件を物語っています。親しい人を亡くしているほか、本拠地のシェイ・スタジアムを一時的に支援物資の集積場所として提供し、自らもボランティアに参加しています。また、球場近くに自らが所有するスポーツバーも救助活動を行う人たちや遺族らに開放するなど、先日ご紹介した坂本龍一とは別の形でこの事件の現場証人としての話を聞くことができます。

日本のファンにとっては1995年と2004~2009年までのロッテでの監督時代がやはり知りたいところでしょう。1995年シーズンについては「千本ノックを超えて」という本にも記載がありますが、確執を伝えられた当時の広岡達朗ゼネラルマネージャーに対しては、本書でも一定の敬意を払っている感があり、野球人として尊敬はしているということなのでしょう。また、90年代にロッテの野手にメジャー行きを勧めたくだりがあり、本人側の事情で実現しなかったようですが、そんなこともあったのかという話も出てきます。

本書では2005年のプレーオフ(現クライマックスシリーズ)、ホークス戦の記載がハイライトの一つでしょう。レギュラーシーズン2位で3位の西武を破ってから福岡に乗り込み、一度は追い詰めながらも押し戻され、もうダメかも、というところでようやく勝利を勝ち取ったわけですが、それぞれの試合の記述がベンチで監督のそばに座って観ているような臨場感がありました。プレーオフで苦戦した分、日本シリーズは阪神を圧倒しましたが(ただし優勝を決めた第4戦は僅差になりました)、ちょうどレッドソックスが「バンビーノの呪い」を解いた2004年もワールドシリーズ出場までが大変で、逆にワールドシリーズが4連勝だったことを思い起こさせました。ボビー本人は「我々が勝つ場合は長期戦になる」と踏んでいたようですが・・・。

日本一に輝いた2005年シーズンは私も忘れられません。前年に球界再編騒動があり、新球団楽天の誕生、セ・パ交流戦と話題の多いシーズンでした。私も実家暮らし&独身の気楽さと同じく野球好きの兄のおかけで千葉だけでなく神宮、東京ドーム、西武と足を運べるところに随分行きました。それまでも年に数回スタジアムでの観戦もしていましたが、球界再編騒動を通して「野球が好きと言うのなら、ちゃんとスタジアムに行って応援しなくちゃ」という気持ちにかられたというのもあります。当時の千葉マリンスタジアムは外野が今よりも深く、海風の影響でホームランも生まれにくいという特徴があり、空中戦で決まる野球より走る野球、投手優位の試合が好きな私にとっては観ていて楽しいスタジアムとチームでした。投手陣は固定し(先発はシーズンを通じてほとんど固定しており、ベテランの小宮山、黒木でさえ出番が少なかった)、中継ぎ、抑えには阪神の「JFK」をもじって「YFK」と呼ばれた投手陣が控え、打線は試合ごと、相手投手ごとに組み替え、若手、ベテランが躍動するチームでしたので、私も「ボビー・マジック」にかかった一人でした。この年に始まった「アジアシリーズ」の初代王者になるところまで東京ドームで見届けたからなあ。

この後は結局日本シリーズヘの出場は叶わず、本人の言葉を借りれば「契約期間が来たので」アメリカに帰ったということになります。選手育成のために独立リーグのチームを傘下に収めるといった「新たな手法」は球団の一部幹部の反対や既存球団(巨人と明言していますが)の反対でとん挫したり、球団内でうまくいっていないことがあるというのは、なんとなくファンにも伝わっていました。当時日本ハムのヒルマン監督との対談をテレビで観た際には「日本の球団もアメリカを見習ってもっと球団経営をビジネスとしてとらえ、球場も含めて人を呼び、お金を産むビジネスとして考えるべき」というような提言をしていたことを思い出しました。

帰国後にレッドソックスの監督となるも解任され、その後はユニフォームを着ることは無いようです。長年特にアメリカ球界の中にいた人ですので、プレイヤー目線、指導者目線で語られる話はジャーナリストのレポートと違ってリアルさが増しています。スポーツ界で幾度も問題となっているドーピングについても、自身が現役の際に許されていた薬物(アンフェタミン)を摂取していた者が、ステロイド使用者を糾弾しているというのはなんという偽善、と述べ、ステロイドについては選手だけでなく、監督、コーチ、チームや大リーグ機構を含めた全員の責任とも述べています。ステロイドが徐々にメジャーの球団内で「当たり前のように」浸透していった記述は、ボビー自身が監督を務めていた頃の話のため、真に迫るものがありました。

ブログの方もだいぶ長くなってしまいましたが、本書も450ページを超える内容ながら、最近改めて読みました。野球に興味がなければなかなか読む方もいらっしゃらないとは思いますが、こんな本もあります、ということでご紹介した次第です。この記事も途中まで書きながら風邪をひいてしまったので、途中から書き足しながら、となりました。

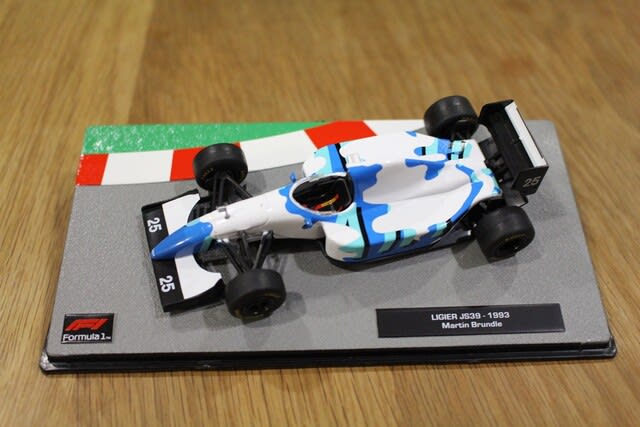

本書と帽子はバレンタイン監督時代に採用されたマリーンズのサードユニフォーム用のもの。「ボビー時代」を象徴するものとして取り上げました。いまだにスタジアムでこの時代のユニフォーム、帽子の方を見かけるとこの人も「ボビー・チルドレン」だったのかなあ、などと思います。

もともとポジティブで陽気なイメージもあってか、語られる言葉も一部のチームで過ごした残念な経験を除けばネガティブな表現はあまりありません。野球以外の個人的な失敗も時には笑い話として語ってしまうところがあります。こういった本ですので地元の友人とか、ビジネス上の仲間と言った我々には関係の無い名前も多く出てきますが、成功した人物の自伝と言うのはそういうものなのでしょう。後のメジャー、日本での監督の話もさることながら、イタリア移民の三世として東海岸のスタンフォードで育った少年時代からドジャースと契約するまでの話も興味深く読みました。日本でも「隠れた特技」として紹介された社交ダンスについても、少年時代にある理由から「習い事」として始めたのが大会に出るようにまでなったということで、習い事が社交ダンスというのも面白いですね。ドジャース入団後は夏の間は野球選手として、シーズンが終わると大学生として過ごすというアメリカの野球選手ではよくある「二足のわらじ」の青年期を過ごしました。ところがこの時代はちょうどベトナム戦争のさなかで、職業野球の選手であっても学生は徴兵の対象となっており、成績の悪い順から徴兵されていたような記述があり、勉強も頑張らなくてはならなかった、とあります。徴兵の実態が垣間見える話ではあります。

また、ハワイや中南米などで行われるウインターリーグにも参加しており、リーグやチームの仕組みなど、普段知ることが少ない話も出てきます。ドジャースのマイナーで出会った指導者が後にドジャースの指揮官となるトミー・ラソーダです。ラソーダと言えば野茂英雄がドジャース入りした際の指揮官でもありました。バレンタインはラソーダからさまざまなことを学びました。プレーヤーとしての基本から相手チームとの大立ち回りといったことも学んだようですが・・・。不運なケガなどもあり、メジャーリーガーとしての活動期間は短いものになりましたが、興味深いのはチームメイトたちで、後に中日に入ったデービス、レッドソックスで「バンビーノの呪い」にかかってしまったビル・バックナー、大洋、阪神で活躍したパチョレックの年の離れた長兄など、名前を聞いたことがあるという方もいらっしゃるでしょう。ハワイリーグでは日本から帰国する途中にハワイに立ち寄ったジョー・ペピトーンとも出会っています。ペピトーンと言えば「元ヤンキース」を引っ提げてヤクルト入りするも「セックス、ドラッグ、ロックンロール」を体現した相当な「お騒がせ」ぶりでも有名なのですが、ハワイでもそのあたりは健在だったようです。ハワイで顔に死球を受けてケガをしたときにたまたま居合わせた医師が日本人だった、というつながりもありました。もし、バレンタインが現役を続けていたら俊足巧打で内外野両方いける、ということで、日本のチーム(横浜大洋や南海あたり)から声がかかったとしてもおかしくはなかったと思います。

指導者への道も本人が強く望んでいたというよりはいろいろな運命のめぐりあわせのようなところがあってそうなった、という感じで書いていて、実際そうなのでしょうが、スポーツバーの経営をしつつ、マイナーの指導者を務めてという日々を過ごしていくうちに、メジャーの監督になります。レンジャースやレッドソックスといった地域性が強かったり、メディアの攻撃が厳しいチームではやはり苦労も絶えなかったようで、そのあたりは洋の東西を問わない感があります。以前、テレビのドキュメンタリーでメジャーの大投手のノーラン・ライアンを採り上げた際に、1991年にノーヒットノーランを達成した際の監督がバレンタインで、本人もインタビューを受けていましたが監督より年上の大投手に対しては「あれこれ指示なんてできなかった」ようで、自分がその立場ならそうだよなというエピソードではあります。また、この時のチームの共同オーナーの一人が後の大統領、ジョージ・W・ブッシュ(息子の方です)で、テレビのインタビューの映像でも感じましたが、本書からも野球好きが伝わってくる感がしました。

メッツ時代にはロッテ時代の「教え子」だった小宮山悟、2023年からロッテの指揮を執る吉井理人、日本ハム監督の新庄剛志といった日本選手を受け入れていますし、サブウェイ・シリーズでヤンキースと戦っています。イチローを獲得したかったものの「シングルヒットの選手はいらない」というメッツの判断で、高額なオファーを出したマリナーズにイチローは入ります。もちろん、メジャーでの活躍は書くまでもないでしょう。

2001年の同時多発テロでは遠征先で一報を聞き、バスでニューヨークに戻ったとあります。マンハッタン島全体が黒い煙に覆われていたというくだりが、このテロ事件を物語っています。親しい人を亡くしているほか、本拠地のシェイ・スタジアムを一時的に支援物資の集積場所として提供し、自らもボランティアに参加しています。また、球場近くに自らが所有するスポーツバーも救助活動を行う人たちや遺族らに開放するなど、先日ご紹介した坂本龍一とは別の形でこの事件の現場証人としての話を聞くことができます。

日本のファンにとっては1995年と2004~2009年までのロッテでの監督時代がやはり知りたいところでしょう。1995年シーズンについては「千本ノックを超えて」という本にも記載がありますが、確執を伝えられた当時の広岡達朗ゼネラルマネージャーに対しては、本書でも一定の敬意を払っている感があり、野球人として尊敬はしているということなのでしょう。また、90年代にロッテの野手にメジャー行きを勧めたくだりがあり、本人側の事情で実現しなかったようですが、そんなこともあったのかという話も出てきます。

本書では2005年のプレーオフ(現クライマックスシリーズ)、ホークス戦の記載がハイライトの一つでしょう。レギュラーシーズン2位で3位の西武を破ってから福岡に乗り込み、一度は追い詰めながらも押し戻され、もうダメかも、というところでようやく勝利を勝ち取ったわけですが、それぞれの試合の記述がベンチで監督のそばに座って観ているような臨場感がありました。プレーオフで苦戦した分、日本シリーズは阪神を圧倒しましたが(ただし優勝を決めた第4戦は僅差になりました)、ちょうどレッドソックスが「バンビーノの呪い」を解いた2004年もワールドシリーズ出場までが大変で、逆にワールドシリーズが4連勝だったことを思い起こさせました。ボビー本人は「我々が勝つ場合は長期戦になる」と踏んでいたようですが・・・。

日本一に輝いた2005年シーズンは私も忘れられません。前年に球界再編騒動があり、新球団楽天の誕生、セ・パ交流戦と話題の多いシーズンでした。私も実家暮らし&独身の気楽さと同じく野球好きの兄のおかけで千葉だけでなく神宮、東京ドーム、西武と足を運べるところに随分行きました。それまでも年に数回スタジアムでの観戦もしていましたが、球界再編騒動を通して「野球が好きと言うのなら、ちゃんとスタジアムに行って応援しなくちゃ」という気持ちにかられたというのもあります。当時の千葉マリンスタジアムは外野が今よりも深く、海風の影響でホームランも生まれにくいという特徴があり、空中戦で決まる野球より走る野球、投手優位の試合が好きな私にとっては観ていて楽しいスタジアムとチームでした。投手陣は固定し(先発はシーズンを通じてほとんど固定しており、ベテランの小宮山、黒木でさえ出番が少なかった)、中継ぎ、抑えには阪神の「JFK」をもじって「YFK」と呼ばれた投手陣が控え、打線は試合ごと、相手投手ごとに組み替え、若手、ベテランが躍動するチームでしたので、私も「ボビー・マジック」にかかった一人でした。この年に始まった「アジアシリーズ」の初代王者になるところまで東京ドームで見届けたからなあ。

この後は結局日本シリーズヘの出場は叶わず、本人の言葉を借りれば「契約期間が来たので」アメリカに帰ったということになります。選手育成のために独立リーグのチームを傘下に収めるといった「新たな手法」は球団の一部幹部の反対や既存球団(巨人と明言していますが)の反対でとん挫したり、球団内でうまくいっていないことがあるというのは、なんとなくファンにも伝わっていました。当時日本ハムのヒルマン監督との対談をテレビで観た際には「日本の球団もアメリカを見習ってもっと球団経営をビジネスとしてとらえ、球場も含めて人を呼び、お金を産むビジネスとして考えるべき」というような提言をしていたことを思い出しました。

帰国後にレッドソックスの監督となるも解任され、その後はユニフォームを着ることは無いようです。長年特にアメリカ球界の中にいた人ですので、プレイヤー目線、指導者目線で語られる話はジャーナリストのレポートと違ってリアルさが増しています。スポーツ界で幾度も問題となっているドーピングについても、自身が現役の際に許されていた薬物(アンフェタミン)を摂取していた者が、ステロイド使用者を糾弾しているというのはなんという偽善、と述べ、ステロイドについては選手だけでなく、監督、コーチ、チームや大リーグ機構を含めた全員の責任とも述べています。ステロイドが徐々にメジャーの球団内で「当たり前のように」浸透していった記述は、ボビー自身が監督を務めていた頃の話のため、真に迫るものがありました。

ブログの方もだいぶ長くなってしまいましたが、本書も450ページを超える内容ながら、最近改めて読みました。野球に興味がなければなかなか読む方もいらっしゃらないとは思いますが、こんな本もあります、ということでご紹介した次第です。この記事も途中まで書きながら風邪をひいてしまったので、途中から書き足しながら、となりました。

本書と帽子はバレンタイン監督時代に採用されたマリーンズのサードユニフォーム用のもの。「ボビー時代」を象徴するものとして取り上げました。いまだにスタジアムでこの時代のユニフォーム、帽子の方を見かけるとこの人も「ボビー・チルドレン」だったのかなあ、などと思います。