(前回からのつづき)

7 オレンジ色、目立っています

マクラーレンが昨年はコンストラクターズタイトルを獲るなど、完全復活、といったところで、今シーズンもノリス、ピアストリの二人が序盤戦をリードしています。チームカラーはオレンジで、昔のマルボロカラーや、90年代後半のシルバーアロー時代とは異なるカラーリングです。海外からの観客が増えているせいもあってか、マクラーレンのファンも多く見かけます。イギリスなどでは昔から「チームとしてのマクラーレンのファンは一定数いる」なんていうことを聞いたことがあります。

(写真は決勝レース後、マクラーレンのピットが見えます)

8 日本の味、どれがお気に入り?

メルセデスにリザーブドライバーで帯同しているバルテリ・ボッタスは、鈴鹿で優勝経験もありますが、日本で早速大好きな某カレーチェーンのカレーを食べていたとか。ほうれん草とウインナーのトッピングまで注文ということで、カスタマイズぶりも日本人なみですね。これに限らず、名古屋でもみそかつのお店にF1帰りの外国人が食べに来ていましたし、土地の料理にチャレンジするのは好感が持てます。F1中継の解説者として活躍された故・今宮純氏は、世界各国での取材経験から「郷に入れば食に従え」と、その土地ならではの料理を食べていたそうです。海外に行ってもファストフードでは、あまりにもですよね。

9 昔と変わったよな・・・。グランプリにおける日本と世界の距離

その昔は日本GPは年に一回、世界(とりわけヨーロッパ)が日本にやってくるという感もいたしまして、ドライバー、チーム、メディア、そしてあの頃は少なかった海外のお客さんも含めて彼らの肩越しから海外をのぞき見していたような感じすらあります。時は流れ、今ではハースのように日本をイメージした塗装だったり、レッドブルはあえてピット上の表記も日本語にしていました。日本的なものに対して我々以上に世界が興味を持ってくれるようになった、ということでしょうか。海外のファンも日本のコスプレファンにカメラを向けたりしていますね。そういうのも含めて、日本GPを楽しんでいる感があります。

(カタカナでユウキとマックスとありますね)

10 それぞれのニッポン日記

泊まっていた名古屋のホテルでは、台数は限られていましたがコインランドリーがあり、私も使いました。前のお客さんの洗濯が終わるのを待つ間に、フェラーリのキャップをかぶった白人の青年がいて「F1なの?」と聞いたら「そうだよ」とのこと。待っている間にいろいろ話しました。3月下旬から2週間くらいかけて大阪、東京と回って名古屋に泊まっているとのこと。「東京で雪が降ってびっくりした」と3月下旬に雪が降った話になり「東京も1月や2月に降ることもあるんだよ。でも3月は珍しいね」なんて話しておりました。彼はF1の現地観戦が初めてだったようで、何回目?と聞いてきたので、鈴鹿は1997年からずっとだけど、と答えたところ、驚いていました。

11 ガラガラ浴場(駄)

そのホテルですが、ちょっとした大浴場を備えており、たくさん歩いて疲れた体にはありがたいのです。外国人が多く泊まっているからなのか、いつも空いており、聞こえてくるのも日本語ばかりでした。やっぱりいろいろな意味で外国人にはハードルが高いのかな。私自身、昔はシャワーオンリーでもなんとかなりましたが、今ではホテルでも大浴場とかあると嬉しくなるというのは、年を取った証拠ですね。

12 レース後も大盛況

決勝後にグランドスタンドの観客を対象に行われるストレートウォークですが、ずいぶん人が入るようになりました。以前のブログにも掲載しましたがレース後に話し込んでいるチームスタッフを簡単に撮影できましたし、フェラーリのスタッフに「表彰台おめでとう」とか「次のレース、がんばってね」とかフェンス越しに話したものですが、ウォールの前方に近づくこともかなわず、早々に退散しました。

13 マナーとルールは守って!!

お客さんがたくさん来るようになり、また海外からの観客も増えている中、以前ほどではないにしても、なんだかなあ、な光景も見かけました。こちらは決勝終了後のストレートウォークのひとこま。

ピットウォールによじのぼって、表彰式を撮ろうとしているのは全員ジンガイだわ。チームが設置した機材、配線などもあるので登っちゃだめ、だったのではないかと思います。決勝終了後のストレートウォークは鈴鹿にF1が戻ってきてから始まったと思いますが、こういうのは見たことなかったわ。ドライバーの無線のFワードが話題になっていましたが、思わず悪態をつきたくなったな。あなたたち、ファンを名乗る資格はないぞ。

14 お土産は、何にしよう

お土産のコーナーもにぎわっていました。私はこんなものを買いました。

ドミニク・ドゥーセさんのお店で買ったホンダ初勝利60周年を記念したクッキー缶です。

中身はこんな感じです。

甘さ控えめ、バター香るお上品なクッキーです。ついつい食べてしまいます。

豚児にはこれまでミニカー、Tシャツと買ってきましたが、今回はこれ。

シビック・TYPE-Rのレースコントロールカーのトミカにしました。鈴鹿で実際に走っています。

お土産と言えばこちらも。レゴがF1と組んでマシンのおもちゃをリリース。各チームのマシンがリリースされていて、黄色い買い物袋を見かけました。実は大人向けにもマルボロカラーのマクラーレンだったり、マンセルのウィリアムズ・ルノーも出ています。後者はマンセル自身もCMに出演。ドライバーの人形にはちゃんと自慢の口髭も描かれています。こういうCMにマンセルって似合います。

チーム、ドライバーのウェアなどは売り切れたものもあったようです。昔はグッズショップもバチモンすれすれだったり、何年落ちだろうというような古いチームグッズの露店がサーキット内にも出ていたのですが、最近は管理が厳しいのか、見かけなくなりました。掘り出し物を見つける感覚ではなくなってしまい、ちょっと残念な気もします。

15 これ、誰のマシン?

名古屋駅前にもF1を体感できるコーナーがありました。このマシン、レッドブルカラーで11番なので昨年までのレッドブルのドライバー、ペレスを思い出す方もいて、外国人が誰のマシンだろうと言っていたので、これはアユム・イワサ(岩佐歩夢)のF2マシンだよ、と教えてあげました。岩佐は昨年の日本GP、金曜日のフリー走行に出走していましたし、今シーズン、無限のエースとしてスーパーフォーミュラでも活躍しています。

16 運べません、なんて言わないで

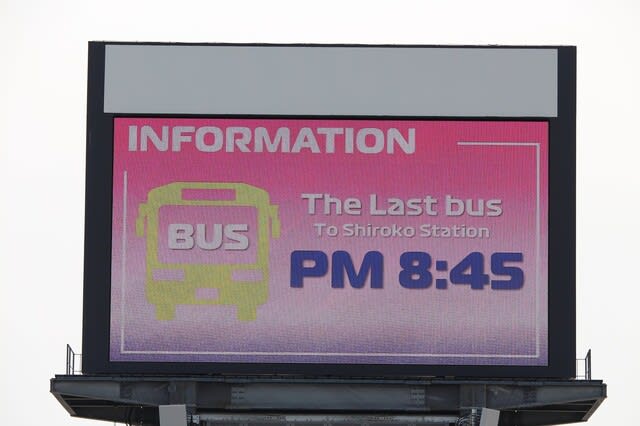

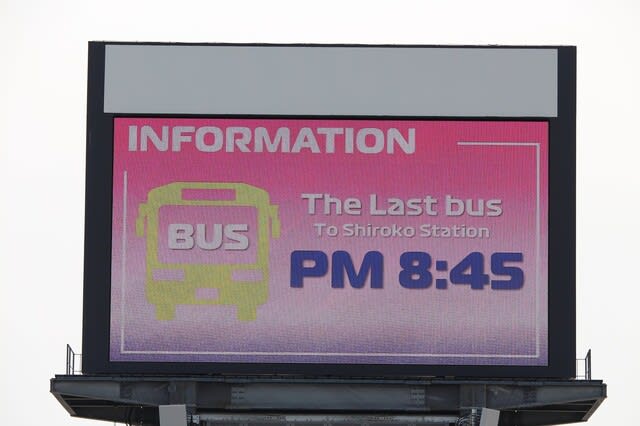

伊勢鉄道が決勝後のXで「今日中に待っているお客さん全員を乗せられないかも。お願いだから近鉄の白子駅まで歩いて近鉄に乗って」といった投稿をして話題になりました。伊勢鉄道の鈴鹿サーキット稲生は鈴鹿サーキットに最も近い駅で、名古屋まで直通できることもあって、外国人を含めて利用が多いです。それゆえに混雑してしまい、駅前に長蛇の列となったようです。ただ、この日は偶然近隣で救急搬送などもあって余計に駅前が混乱したような話も聞いています。

私が初めて鈴鹿でF1を観た1997年を含め、数年間はJRも波動輸送のディーゼルカー、14系客車も動員して臨時列車を多数運行していましたが、最近はたくさん運ぶ、ということがむずかしいようですし、定期列車の特急「南紀」でさえ金曜日は4輌編成で、指定席の通路まで自由席の乗客で一杯になっていました。もうちょっとJRさんも含めて本数増やしてくれないかなあ、と思うのですが・・・。

(近鉄・白子駅行きのシャトルバスも長蛇の列だったとか。ちなみにタクシーのライドシェアも試験導入されました)

私は金曜の下りだけJR+伊勢鉄道を利用しましたが、サーキットまでの足は選択肢がいろいろありますので、あえて遠回りしたり、頭と足を使いながら、ベターな選択をしたいです。以前は「穴場」だった平田町も外国からの観客も含め、金曜日からそこそこ人を見かけました。

十数年前と思いますが、鈴鹿サーキット稲生駅に決勝後、レッドブルのクリスチャン・ホーナー代表が私服で通訳らしき人を伴い、ローカル列車を待っている姿を見たことがありましたが、あんなこと、もうできないですね。

17 同じ場所で、同じ時間に

私の場合、10年前にたまたま近くに座っていたファンたちと意気投合し、それから毎年鈴鹿で会いましょう、が合言葉になっています。似たようなエリアの席を買っていることもあり、毎年セッションの後などで話をしているのですが、今年は示し合わせたわけでもないのに同じ時間にスタンドの裏にいたりして、よく話をしました。お互い観戦の百戦錬磨、どの時間にトイレに行ったらいいか、食事を調達するか、空いている時間を考えて行動している、ということでしょう。住んでいる地域は全く違うのですが、また来年、と再会を約してサーキットを後にしたのでした。