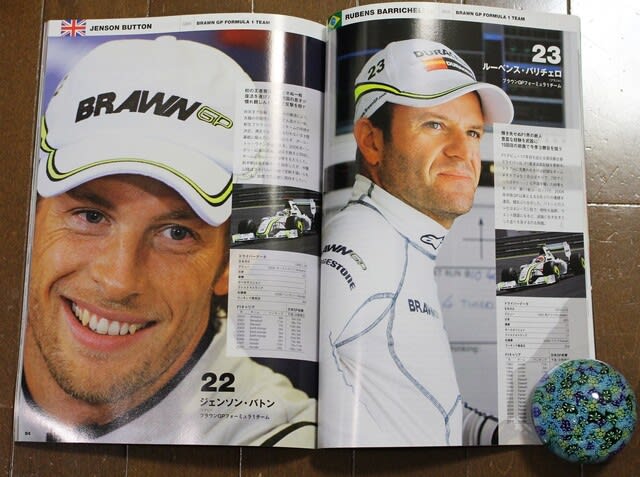

前回は2009年のF1シーズンを席巻し、翌年以降メルセデスのワークスチームとなるためその役目を1年だけで終えたブラウンGPの話をしました。2010年以降のグランプリでは若きドイツ人、セバスチャン・ベッテルが4シーズンにわたってタイトルを獲得しています。そのベッテルも(電撃復帰のうわさもあるようですが)昨年の最終戦を以て引退しています。鈴鹿を愛した彼だけにオフに引退特集号などが刊行されています。彼のF1での日々を改めて思い起こすことになりました。

(「F1速報」も特集しました)

ベッテルがF1デビューしたのは2007年、BMWザウバーチームでのことでした(既に前年、リザーブドライバーとしてフリー走行のみ出走という経験はありました)。ザウバーは1993年からメルセデスの後押しを受けてグランプリに参入し、手堅いマシンづくりで知られていましたが、この時期はBMWのワークスチームのような形をとっていました。ドライバーの負傷欠場により、リザーブだった彼にデビューのチャンスがやってきます。このときはまだ19歳でした。そのデビュー戦となったアメリカGPで8位入賞を遂げています。この時点では史上最年少での入賞記録でもありました。BMWザウバーはこのシーズンにランキング2位になるなど、マシンの力も高かったのですが、デビューしたばかりの若者がいきなり8位ですから「なかなかやるじゃないか」と思ったものです。ほどなくしてレッドブルのジュニアチーム、トロロッソに移籍します。

(2007年日本GPのプログラムより)

前身のミナルディ時代から入賞はできても表彰台、ましてや優勝なんてとても狙えないと思っていたチームで、2008年、まだ実質デビューシーズンだったベッテルは初優勝を成し遂げました。イタリアGPのことです。このレースのことはよく覚えています。週末に北イタリア全体に大雨が降り、私もベネチアにいましたので、イタリアとは思えないほどの集中豪雨という感じでした。ホテルのロビーが雨漏りで水浸しになるくらいで、グランプリのあったミラノ近郊のモンツァも同じような大雨でした。ホテルの部屋で中継を観ておりましたが、ベッテルの初優勝にイタリアメディアも大騒ぎでした。イタリア系のミナルディをルーツに持ち、この年はフェラーリのカスタマーエンジンを積んでいましたのでなおさらです。イタリアのテレビでは彼のことを「セバスティアーノ・フェテル」とイタリア風に呼んでいたのが耳に残っています。

2009年からは「一軍」のレッドブルに移籍します。この年も勢いに陰りが見えてきたブラウン・メルセデスのバトンをシーズン後半に追い上げ、初めての鈴鹿で優勝も挙げています(ちなみに本当の意味での初めての鈴鹿は2006年、ザウバーのリザーブドライバーとしてフリー走行のみ出走しています)。

そして2010年からはレッドブル・ルノーと共に快進撃が始まります。最初のタイトルとなった2010年は最終戦でランキング3位という不利なところからライバルの脱落もあって大逆転、初の王座に輝きます。ベッテルがタイトルを獲ったことよりも、タイトルをほぼ手中にしていたフェラーリのアロンソが敗れたことが残念だった、ということでよく覚えております。

ここから実に4連覇ということで、いつまでベッテルの時代が続くのかという感じでした。この時代のマシンというのが空力に特化して形的には格好悪く見えてしまい、ミニカーもほとんど買っていなかったように思います。その間には僚友ウェバーとの「チームオーダー無視」事件などもあって、ちょっと私の心証も良くなかったのは事実です。しかしそんな輝かしい日々も2014年シーズンには終わりを迎えます。この年からエンジンがターボハイブリッドの「パワーユニット」と呼ばれるようになり、ライバルの後塵を拝するばかりか、ウェバーの代わりにチームメイトとなったリカルドにも遅れを取るようになります。ベッテルはレッドブルからの離脱を決断、その情報が駆け巡ったのが鈴鹿の日本GPでのことでした。フリー走行前の場内アナウンスでその情報が流れ、サーキット内にどよめきが走りました。この年にたまたま近くに座っていたことで仲良くなったアメリカ人のファンに「ベッテルが出ていくらしい」と伝えると「フェラーリに行くって海外メディアが伝えてるよ」と教えてくれました。あわててスマホでBBCだったかイタリアのメディアだったかを検索して、私もその情報を確認しました。

(2012年日本GPの表彰式より。決勝日の翌日にサーキットを訪れたファンのために配布されたカード。1位ベッテル、2位マッサ(フェラーリ)、3位小林(ザウバー)。小林可夢偉がベッテルのことを「ベッちゃん」と呼んでいました)

フェラーリ移籍中はメルセデスが強かったこともあり、タイトルが少し遠かったような日々でした。ランキング2位に名を連ねたシーズンもあったものの、フェラーリというチームのまずさというか、いろいろな悪いところが結果としてタイトルから遠ざけてしまったかのような感もありました。メルセデスにあって、フェラーリにないものがあったように感じます。イタリア語を習得して、しばしばチーム無線でもイタリア語で呼びかけているのを聞いたことがあります。チームメイトのライコネンとの関係も悪くなく、一度くらいはタイトルが来ても・・・と思ったのですが。

(2019年日本GP表彰式より。筆者撮影。メルセデス勢に割って入り、予選1位、決勝2位に。左側、赤いレーシングスーツ姿)

最後の2シーズンは緑色のマシンが美しいアストンマーチンで過ごしました。優勝経験のあるチームではありましたが、ふだんは中団に位置することが多い印象で、その中でもベストを尽くし、時に上位に進出する姿は「さすがはチャンピオン経験者」という感じで、手腕を感じたものです。2021年のアゼルバイジャンでは2位にも入っています。特に最後の鈴鹿となった昨年は雨の中6位に入るなど、健在ぶりは見事でした。

かつての若き王者も15シーズン働き続けたベテランということで、後輩にも気軽に話しかけ、かつて自分を気にかけてくれた同郷のミハエル・シューマッハのことを思っていたのか、息子のミック・シューマッハがF1デビューすると、面倒を見ていたと聞きます。チャンピオンらしからぬと言いますか、優しい性格からかライバルではありながらもみんなから慕われる存在となっていました。その証拠に昨年の最終戦が始まる週の木曜日に、現役ドライバー20人全員が集まって夕食会を開き、ベッテルをねぎらったと聞きました。F1ファンなら中を覗いてみたくなりますね。発起人はやはりベテランの域に達しているハミルトンだったそうで、この二人、性格も生き方も正反対ですが、なぜか仲がいいようです。ハミルトンは人種問題などで主張していますが、ベッテルは環境保護といったことに関心を寄せているようです。アスリートという立場から世界の問題に対して自らも発信する、というところでは相通ずるものがあるのかもしれません。

そしてベッテルというドライバー、天性の速さの上にいい車に乗っているから、あるいは相性がいいマシンだからあれだけ勝てたのでは、と思っていたのですがそれだけではなく、大変仕事熱心なところもあったようです。朝早くサーキットにやってきて、一番最後にサーキットを後にするタイプで、かつてのタイヤサプライヤー、ブリヂストンの浜島裕英氏も、サーキットでの仕事を終えてホテルに向かっていた途中でベッテルに呼び出されたことがあったそうです。ディティールまでこだわって勝利を目指すあたりは、セナやシューマッハを思わせます。この二人も納得がいくまでチームやエンジニアたちとディスカッションするタイプでしたからね。ベッテルの場合もこのこだわりや勝利への強い思いが結果としてタイトルにつながったのだと思います。

一方でベッテルというドライバーは、さまざまなデザインの「スペシャルヘルメット」を用意し、また自分のマシンには奇抜な名前をつけて呼んでいたことも印象的でした。昨年はウクライナ支援の柄もありましたし、日本GPではそれまでのサポートに感謝する形でアライヘルメットの梱包に使う段ボール箱の柄をモチーフにしていました。もしかしたら真剣に仕事をしながら、そういった「遊び」の部分でバランスを取っていたのかもしれません。

そして引退ということですが、家族との時間を大切にしたい、という思いがあるようです。過密日程の近年のグランプリでは、いくら夏にまとまって休みがあったりしても、二週に一度家に帰れればいいほうで、下手をしたら3週連続でレース、というのは家族との関係を考えるとつらいところでしょう。ちなみにあまりプライベートを見せるタイプではなく、SNSとも無縁でしたが、引退の弁はSNSで発表したそうで、その日本語訳を読むと、大変まじめで丁寧な人間なのでは、と思いました。特に父親として地球環境への意識や持続可能な社会の実現といったことへの思いも強くしているようで、やはり小さな子供を持つ親として、私もベッテルほどではないにせよ、考えさせられるわけです。

さて、ベッテルと言えば「鈴鹿大好き」を公言し「神がデザインしたコース」とまで言っていましたが、成績にも表れています。鈴鹿の決勝を初めて走った2009年(前2シーズンの日本GPは富士でした)から昨年までの12戦で4勝、2位1回、3位3回と実に2/3のレースで表彰台に上がっています。近年の人工的なレイアウトではない昔ながらのテクニカルなコースに、変わりやすい天候、そして熱心なファンということで、鈴鹿に愛されたベッテルも幸せですし、ベッテルに愛された私たちも幸せなわけです。

引退ということで今後はどのような形でレースに関わるのかは分かりませんが、今はやっと訪れた家族との日々を楽しんでいることでしょう。また鈴鹿に来てくれたら嬉しいな。

引退表明のあと、各地のグランプリで惜別の展示が行われました。一部再録となりますが、鈴鹿バージョンです。2011年には鈴鹿でタイトルを決めています。

神がデザインしたコース、か。

(「F1速報」も特集しました)

ベッテルがF1デビューしたのは2007年、BMWザウバーチームでのことでした(既に前年、リザーブドライバーとしてフリー走行のみ出走という経験はありました)。ザウバーは1993年からメルセデスの後押しを受けてグランプリに参入し、手堅いマシンづくりで知られていましたが、この時期はBMWのワークスチームのような形をとっていました。ドライバーの負傷欠場により、リザーブだった彼にデビューのチャンスがやってきます。このときはまだ19歳でした。そのデビュー戦となったアメリカGPで8位入賞を遂げています。この時点では史上最年少での入賞記録でもありました。BMWザウバーはこのシーズンにランキング2位になるなど、マシンの力も高かったのですが、デビューしたばかりの若者がいきなり8位ですから「なかなかやるじゃないか」と思ったものです。ほどなくしてレッドブルのジュニアチーム、トロロッソに移籍します。

(2007年日本GPのプログラムより)

前身のミナルディ時代から入賞はできても表彰台、ましてや優勝なんてとても狙えないと思っていたチームで、2008年、まだ実質デビューシーズンだったベッテルは初優勝を成し遂げました。イタリアGPのことです。このレースのことはよく覚えています。週末に北イタリア全体に大雨が降り、私もベネチアにいましたので、イタリアとは思えないほどの集中豪雨という感じでした。ホテルのロビーが雨漏りで水浸しになるくらいで、グランプリのあったミラノ近郊のモンツァも同じような大雨でした。ホテルの部屋で中継を観ておりましたが、ベッテルの初優勝にイタリアメディアも大騒ぎでした。イタリア系のミナルディをルーツに持ち、この年はフェラーリのカスタマーエンジンを積んでいましたのでなおさらです。イタリアのテレビでは彼のことを「セバスティアーノ・フェテル」とイタリア風に呼んでいたのが耳に残っています。

2009年からは「一軍」のレッドブルに移籍します。この年も勢いに陰りが見えてきたブラウン・メルセデスのバトンをシーズン後半に追い上げ、初めての鈴鹿で優勝も挙げています(ちなみに本当の意味での初めての鈴鹿は2006年、ザウバーのリザーブドライバーとしてフリー走行のみ出走しています)。

そして2010年からはレッドブル・ルノーと共に快進撃が始まります。最初のタイトルとなった2010年は最終戦でランキング3位という不利なところからライバルの脱落もあって大逆転、初の王座に輝きます。ベッテルがタイトルを獲ったことよりも、タイトルをほぼ手中にしていたフェラーリのアロンソが敗れたことが残念だった、ということでよく覚えております。

ここから実に4連覇ということで、いつまでベッテルの時代が続くのかという感じでした。この時代のマシンというのが空力に特化して形的には格好悪く見えてしまい、ミニカーもほとんど買っていなかったように思います。その間には僚友ウェバーとの「チームオーダー無視」事件などもあって、ちょっと私の心証も良くなかったのは事実です。しかしそんな輝かしい日々も2014年シーズンには終わりを迎えます。この年からエンジンがターボハイブリッドの「パワーユニット」と呼ばれるようになり、ライバルの後塵を拝するばかりか、ウェバーの代わりにチームメイトとなったリカルドにも遅れを取るようになります。ベッテルはレッドブルからの離脱を決断、その情報が駆け巡ったのが鈴鹿の日本GPでのことでした。フリー走行前の場内アナウンスでその情報が流れ、サーキット内にどよめきが走りました。この年にたまたま近くに座っていたことで仲良くなったアメリカ人のファンに「ベッテルが出ていくらしい」と伝えると「フェラーリに行くって海外メディアが伝えてるよ」と教えてくれました。あわててスマホでBBCだったかイタリアのメディアだったかを検索して、私もその情報を確認しました。

(2012年日本GPの表彰式より。決勝日の翌日にサーキットを訪れたファンのために配布されたカード。1位ベッテル、2位マッサ(フェラーリ)、3位小林(ザウバー)。小林可夢偉がベッテルのことを「ベッちゃん」と呼んでいました)

フェラーリ移籍中はメルセデスが強かったこともあり、タイトルが少し遠かったような日々でした。ランキング2位に名を連ねたシーズンもあったものの、フェラーリというチームのまずさというか、いろいろな悪いところが結果としてタイトルから遠ざけてしまったかのような感もありました。メルセデスにあって、フェラーリにないものがあったように感じます。イタリア語を習得して、しばしばチーム無線でもイタリア語で呼びかけているのを聞いたことがあります。チームメイトのライコネンとの関係も悪くなく、一度くらいはタイトルが来ても・・・と思ったのですが。

(2019年日本GP表彰式より。筆者撮影。メルセデス勢に割って入り、予選1位、決勝2位に。左側、赤いレーシングスーツ姿)

最後の2シーズンは緑色のマシンが美しいアストンマーチンで過ごしました。優勝経験のあるチームではありましたが、ふだんは中団に位置することが多い印象で、その中でもベストを尽くし、時に上位に進出する姿は「さすがはチャンピオン経験者」という感じで、手腕を感じたものです。2021年のアゼルバイジャンでは2位にも入っています。特に最後の鈴鹿となった昨年は雨の中6位に入るなど、健在ぶりは見事でした。

かつての若き王者も15シーズン働き続けたベテランということで、後輩にも気軽に話しかけ、かつて自分を気にかけてくれた同郷のミハエル・シューマッハのことを思っていたのか、息子のミック・シューマッハがF1デビューすると、面倒を見ていたと聞きます。チャンピオンらしからぬと言いますか、優しい性格からかライバルではありながらもみんなから慕われる存在となっていました。その証拠に昨年の最終戦が始まる週の木曜日に、現役ドライバー20人全員が集まって夕食会を開き、ベッテルをねぎらったと聞きました。F1ファンなら中を覗いてみたくなりますね。発起人はやはりベテランの域に達しているハミルトンだったそうで、この二人、性格も生き方も正反対ですが、なぜか仲がいいようです。ハミルトンは人種問題などで主張していますが、ベッテルは環境保護といったことに関心を寄せているようです。アスリートという立場から世界の問題に対して自らも発信する、というところでは相通ずるものがあるのかもしれません。

そしてベッテルというドライバー、天性の速さの上にいい車に乗っているから、あるいは相性がいいマシンだからあれだけ勝てたのでは、と思っていたのですがそれだけではなく、大変仕事熱心なところもあったようです。朝早くサーキットにやってきて、一番最後にサーキットを後にするタイプで、かつてのタイヤサプライヤー、ブリヂストンの浜島裕英氏も、サーキットでの仕事を終えてホテルに向かっていた途中でベッテルに呼び出されたことがあったそうです。ディティールまでこだわって勝利を目指すあたりは、セナやシューマッハを思わせます。この二人も納得がいくまでチームやエンジニアたちとディスカッションするタイプでしたからね。ベッテルの場合もこのこだわりや勝利への強い思いが結果としてタイトルにつながったのだと思います。

一方でベッテルというドライバーは、さまざまなデザインの「スペシャルヘルメット」を用意し、また自分のマシンには奇抜な名前をつけて呼んでいたことも印象的でした。昨年はウクライナ支援の柄もありましたし、日本GPではそれまでのサポートに感謝する形でアライヘルメットの梱包に使う段ボール箱の柄をモチーフにしていました。もしかしたら真剣に仕事をしながら、そういった「遊び」の部分でバランスを取っていたのかもしれません。

そして引退ということですが、家族との時間を大切にしたい、という思いがあるようです。過密日程の近年のグランプリでは、いくら夏にまとまって休みがあったりしても、二週に一度家に帰れればいいほうで、下手をしたら3週連続でレース、というのは家族との関係を考えるとつらいところでしょう。ちなみにあまりプライベートを見せるタイプではなく、SNSとも無縁でしたが、引退の弁はSNSで発表したそうで、その日本語訳を読むと、大変まじめで丁寧な人間なのでは、と思いました。特に父親として地球環境への意識や持続可能な社会の実現といったことへの思いも強くしているようで、やはり小さな子供を持つ親として、私もベッテルほどではないにせよ、考えさせられるわけです。

さて、ベッテルと言えば「鈴鹿大好き」を公言し「神がデザインしたコース」とまで言っていましたが、成績にも表れています。鈴鹿の決勝を初めて走った2009年(前2シーズンの日本GPは富士でした)から昨年までの12戦で4勝、2位1回、3位3回と実に2/3のレースで表彰台に上がっています。近年の人工的なレイアウトではない昔ながらのテクニカルなコースに、変わりやすい天候、そして熱心なファンということで、鈴鹿に愛されたベッテルも幸せですし、ベッテルに愛された私たちも幸せなわけです。

引退ということで今後はどのような形でレースに関わるのかは分かりませんが、今はやっと訪れた家族との日々を楽しんでいることでしょう。また鈴鹿に来てくれたら嬉しいな。

引退表明のあと、各地のグランプリで惜別の展示が行われました。一部再録となりますが、鈴鹿バージョンです。2011年には鈴鹿でタイトルを決めています。

神がデザインしたコース、か。