前回、北斗星のグランシャリオを利用した話を書きましたが、今日はその後、カシオペアに乗車した時の話をしましょう。

北海道新幹線開業も近くなり、北海道方面の寝台特急が風前の灯火と言われる中、なんとかしてカシオペアに乗れないかなあと思い、今はなくなってしまいましたが、駅の旅行センターを通じてチケットを取ることができました。夕食はフランス料理とはならず、和食となりましたが、平成26(2014)年の12月のある日、私と連れはカシオペアの乗客となりました。

私たちは車端部の部屋のため、天井を広く使える部屋でした。夕食は17:15~ということで、出発から1時間程度で食堂車に向かうことにしました。

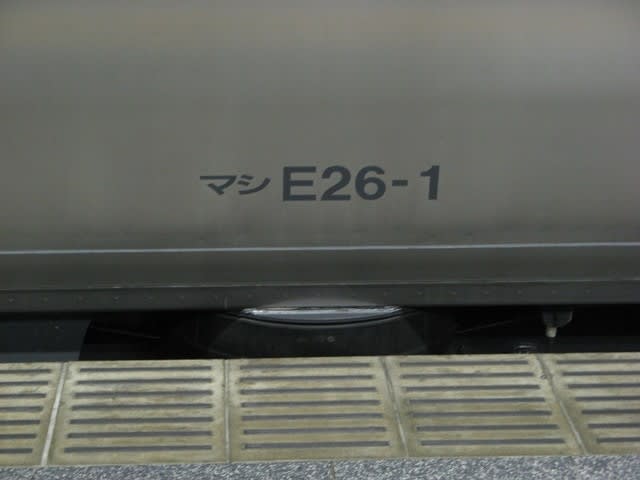

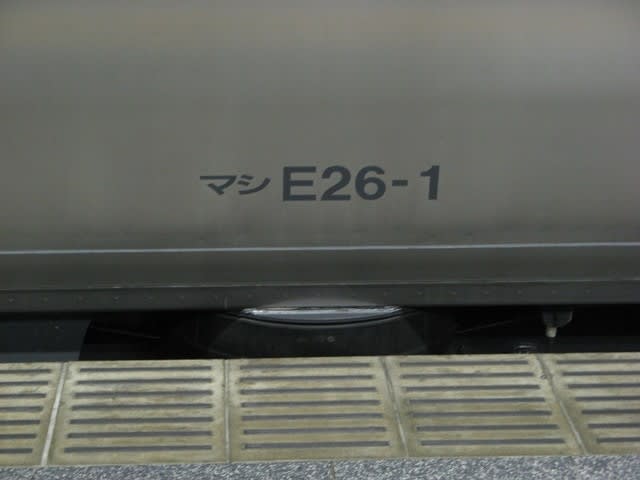

「マシ」という形式は三軸ボギー車とか、そういう時代の産物かと思っていましたが、平成の時代に現れるとは思ってもみませんでした(出発前に上野駅で撮影)。

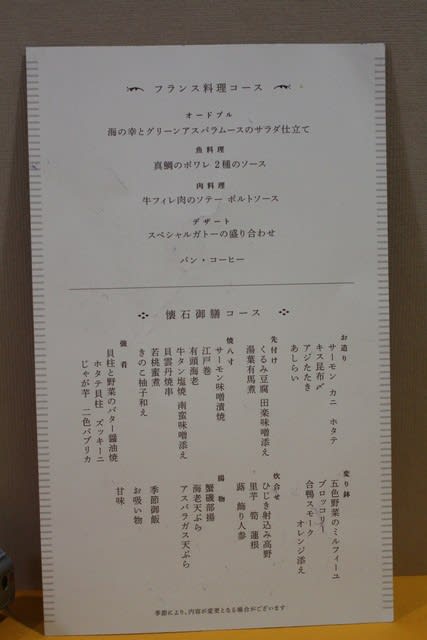

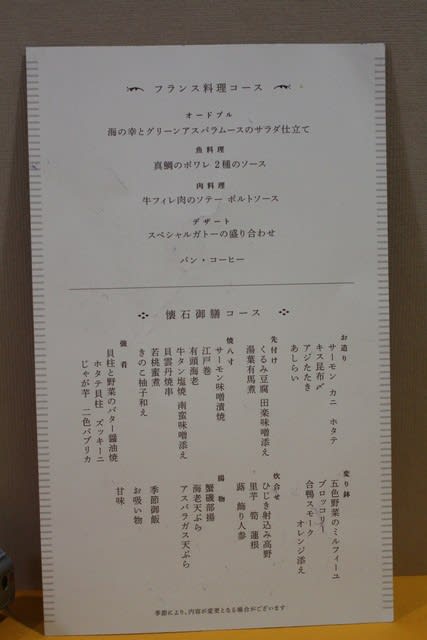

この日のメニューです。

和食の懐石御膳はこんな感じで供されます。

中身はこのようになっています。

和食と聞いて量が少ないんじゃないかなとか、心配していたのですが、それは杞憂に終わりました。メニューをご覧いただいても分かる通りバラエティに富んでおり、最後にご飯、お吸い物となった時にはお腹いっぱいになっていました。

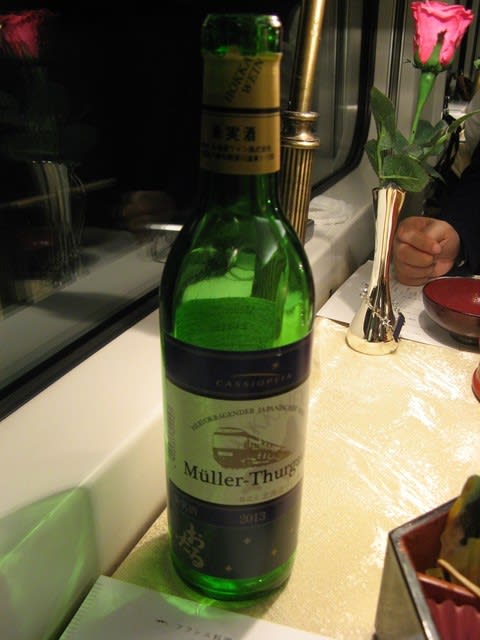

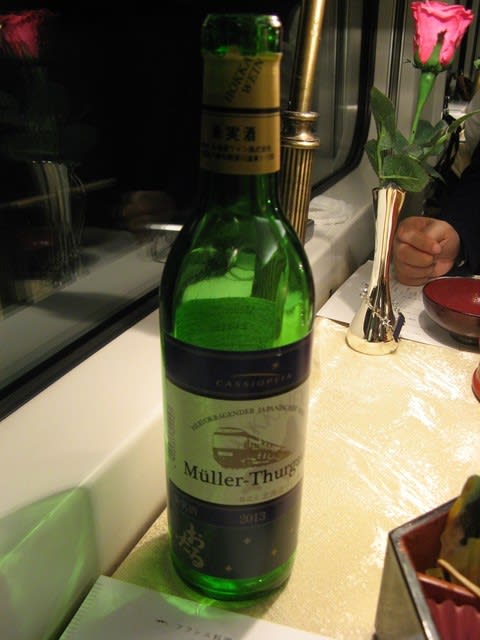

お酒は葡萄酒を注文しました。北海道産のおたるワインでした。

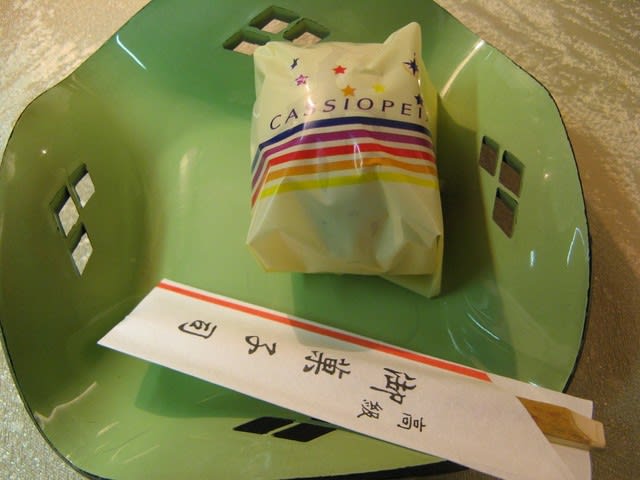

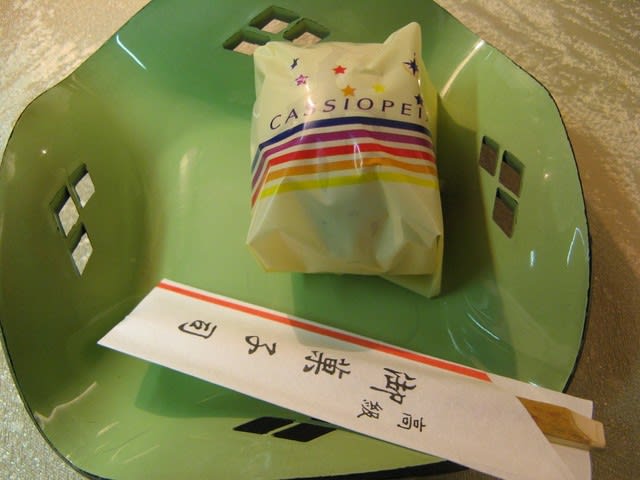

食後の甘味もカシオペアのシンボルカラー、ロゴを配した包みに入っています。

食後に先頭のラウンジまで行ってみました。見えるのは牽引する機関車なのですが。

ラウンジ車ですが、空調が入っていないのか、もともと入れてなかったのか、とても寒かった記憶があります。もっとも、あまり暖かくして酔客にソファーで熟睡されても困るわけですが・・・。でも、せっかくのラウンジなので、売店だけではもったいなく、ここはカクテルとかを用意する小さなバーカウンターがあってもいいのにな、とも思いました。

ブルーリボン賞のプレートですが、オリジナルではなく、よく見ると写真を撮ったものが貼られていました。

もともとのプレートはどうなったのでしょうか。

カシオペアの車内では乗車記念のグッズが多数販売されていました。コースター、カップと購入し、やはり食堂車好きなら買わないとな、と思いまして、食堂車で使われているのと同じ形の一輪挿しを購入しました。

下の部分にカシオペアと入ったチャームがついておりますが、それを除けば他の食堂車でも使われている一輪挿しと同じタイプに見えます。このチャームは外せるようになっています。NゲージのマシE26の大きさと比較してみてください。

部屋に戻った後は真っ暗になった車窓を眺めつつ、カシオペアが運行を開始した当初、フュージョンバンド・カシオペアに在籍されていた向谷実さんがこの列車のために作曲したという「LUCKY STARS」をウォークマンで聴いてご機嫌になっていました。

さて、カシオペアの客車であるE26系ですが、初めからカシオペアのために作られた車輛ですので編成としての統一感もありますし、通路は狭く感じるものの、部屋の広さは申し分ないものがありました。北斗星の車輛は24系25型由来の改造車が主体ですし、食堂車に至っては電車改造ですから、寄せ集め感は否めません。また、カシオペアは内装のデザイン、配色については90年代のホテルを思い起こさせるものがありました。それが悪いという意味ではなく、あの頃よく見かけた色使いだったり、デザインだったりという意味です。個人的には好きな色使いではあります。

私は夜汽車で爆睡できるほうですので、酔いも手伝って深夜にならないうちに寝入ってしまいました。列車も本州から北海道に出て、翌朝はかなり並んでから朝食を食べました。相席になっていたこともあり、写真はありませんが、パンと卵料理の洋朝食をいただきました。私たちが乗車した日ですが、カシオペアだけでなく、北斗星、トワイライトエクスプレスも運行される日だったため、道内に入ってからはあちこちで三脚の列とカメラを構えたファンを見かけました。大雪にもならず、大きな遅れも出ることがなく札幌に到着しました。

それほど長く北海道に滞在できたわけではなく、銀世界になっていた札幌の観光を簡単に済ませ、その日のうちに函館に向かいました。夜の函館で地元の人が普段使いをしているような居酒屋で美味しい魚介をいただいた後、泊まっていたホテルのバーでオリジナルのカクテルをいただきました。「シェダル」といってカシオペア座のアルファ星に因んだ名前がついており、その後でいたただいた年代物のカルバドスともに、わたしにとっては出来過ぎな旅となりました。もちろん、いいことばかりは続かないもので、翌日、凍結した函館の坂道で転んでしりもちをつくという落ちが待っていたのでした。

食堂車の話、個人的な体験話が続いておりますが、少し昔に海外で体験したことも触れてみたいと思います。

北海道新幹線開業も近くなり、北海道方面の寝台特急が風前の灯火と言われる中、なんとかしてカシオペアに乗れないかなあと思い、今はなくなってしまいましたが、駅の旅行センターを通じてチケットを取ることができました。夕食はフランス料理とはならず、和食となりましたが、平成26(2014)年の12月のある日、私と連れはカシオペアの乗客となりました。

私たちは車端部の部屋のため、天井を広く使える部屋でした。夕食は17:15~ということで、出発から1時間程度で食堂車に向かうことにしました。

「マシ」という形式は三軸ボギー車とか、そういう時代の産物かと思っていましたが、平成の時代に現れるとは思ってもみませんでした(出発前に上野駅で撮影)。

この日のメニューです。

和食の懐石御膳はこんな感じで供されます。

中身はこのようになっています。

和食と聞いて量が少ないんじゃないかなとか、心配していたのですが、それは杞憂に終わりました。メニューをご覧いただいても分かる通りバラエティに富んでおり、最後にご飯、お吸い物となった時にはお腹いっぱいになっていました。

お酒は葡萄酒を注文しました。北海道産のおたるワインでした。

食後の甘味もカシオペアのシンボルカラー、ロゴを配した包みに入っています。

食後に先頭のラウンジまで行ってみました。見えるのは牽引する機関車なのですが。

ラウンジ車ですが、空調が入っていないのか、もともと入れてなかったのか、とても寒かった記憶があります。もっとも、あまり暖かくして酔客にソファーで熟睡されても困るわけですが・・・。でも、せっかくのラウンジなので、売店だけではもったいなく、ここはカクテルとかを用意する小さなバーカウンターがあってもいいのにな、とも思いました。

ブルーリボン賞のプレートですが、オリジナルではなく、よく見ると写真を撮ったものが貼られていました。

もともとのプレートはどうなったのでしょうか。

カシオペアの車内では乗車記念のグッズが多数販売されていました。コースター、カップと購入し、やはり食堂車好きなら買わないとな、と思いまして、食堂車で使われているのと同じ形の一輪挿しを購入しました。

下の部分にカシオペアと入ったチャームがついておりますが、それを除けば他の食堂車でも使われている一輪挿しと同じタイプに見えます。このチャームは外せるようになっています。NゲージのマシE26の大きさと比較してみてください。

部屋に戻った後は真っ暗になった車窓を眺めつつ、カシオペアが運行を開始した当初、フュージョンバンド・カシオペアに在籍されていた向谷実さんがこの列車のために作曲したという「LUCKY STARS」をウォークマンで聴いてご機嫌になっていました。

さて、カシオペアの客車であるE26系ですが、初めからカシオペアのために作られた車輛ですので編成としての統一感もありますし、通路は狭く感じるものの、部屋の広さは申し分ないものがありました。北斗星の車輛は24系25型由来の改造車が主体ですし、食堂車に至っては電車改造ですから、寄せ集め感は否めません。また、カシオペアは内装のデザイン、配色については90年代のホテルを思い起こさせるものがありました。それが悪いという意味ではなく、あの頃よく見かけた色使いだったり、デザインだったりという意味です。個人的には好きな色使いではあります。

私は夜汽車で爆睡できるほうですので、酔いも手伝って深夜にならないうちに寝入ってしまいました。列車も本州から北海道に出て、翌朝はかなり並んでから朝食を食べました。相席になっていたこともあり、写真はありませんが、パンと卵料理の洋朝食をいただきました。私たちが乗車した日ですが、カシオペアだけでなく、北斗星、トワイライトエクスプレスも運行される日だったため、道内に入ってからはあちこちで三脚の列とカメラを構えたファンを見かけました。大雪にもならず、大きな遅れも出ることがなく札幌に到着しました。

それほど長く北海道に滞在できたわけではなく、銀世界になっていた札幌の観光を簡単に済ませ、その日のうちに函館に向かいました。夜の函館で地元の人が普段使いをしているような居酒屋で美味しい魚介をいただいた後、泊まっていたホテルのバーでオリジナルのカクテルをいただきました。「シェダル」といってカシオペア座のアルファ星に因んだ名前がついており、その後でいたただいた年代物のカルバドスともに、わたしにとっては出来過ぎな旅となりました。もちろん、いいことばかりは続かないもので、翌日、凍結した函館の坂道で転んでしりもちをつくという落ちが待っていたのでした。

食堂車の話、個人的な体験話が続いておりますが、少し昔に海外で体験したことも触れてみたいと思います。