2010/08/31(木曜日) 曇り

超再生受信機の故障は取り付けてあった広帯域アンプが不良になってしまった

ことが原因だった。

予備のアンプ(新品)と交換して何とか受信はできるようになった。

しかし、感度が低いような気もする。 音も割れる。

それよりももっと問題なのはケースの蓋を被せると異常発振が起きてしまうと

いうことだった。

今までも少々発振気味でアンテナ接続が緩んでいたり外れていたりすると

発振することもあった。

まぁ、いい加減な工作だからいつまでも安定ではないのだ。

またもう一度調整をやり直した。

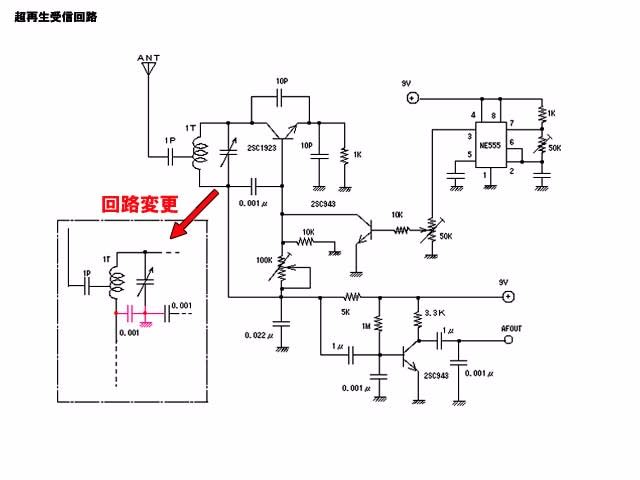

どうせ調整をやり直すのだから回路上気になる部分を修正した。

同調回路(発振回路)のバリコンのアース側が電源ラインに接続されていて

アースから浮いているようになっているがこれはちょっと問題だった。

同調を取るためにつまみを回すとき人間のアース?を感じて同調点がずれて

しまうことが起きる。

参考にした回路はトリマコンデンサの固定周波数だったからこれでもよかったのだが

バリコンを回す場合にはちょっとまずいのでコールド側をアースに落とすようにした。

新しい広帯域アンプのゲインを調べた。

電源電圧を7Vにしてみると電流は23mAぐらい。 ゲインは30dBだった。

電源電圧を電源直結にしてみた。(本来は9Vのはずだけど)8.6V供給で26mA.

ゲインは35dBぐらいだった。

テスト結果のグラフ。

少しでもゲインを稼ごうと9V電源に直結した。

いよいよ調整開始。 先ず、コレクタ電圧の設定から。 電源は9Vの半分よりちょっと高めに設定した。

コレクタ電流は0.6mAぐらいだ。 コレクタ負荷抵抗は5KΩだからこんなものだろう。

後は各部の波形を見ながら受信音が最大になるように調整を行った。

何とか調整が終わって前のようにエアーバンドが聞こえるようになった。

超再生特有のあの「ザーーーっ」という雑音。

組み立てた時にこの雑音が出てくることが第一のチェックになるんだとか。

果たしてその雑音はどんなものなんだろうか?

波形を見てみた。

やれやれ、やっとエアーバンド受信用超再生受信機が直った。

さぁ、またコンバータ工作に復帰だ。