2016/10/30(日曜日) 曇り

始めに組み立てた他励式回路は失敗してしまったようです。

自分で作っておいて「失敗してしまったようです」とは他人事のようでおかしいですが、

失敗だったかうまくいったのかが判然としないのです。

トランジスタ制御による断続発振がうまくいったのでダイオードを2個組み合わせた

倍電圧検波回路を組み込んでクリスタルイヤホンで超再生ノイズを確認しましたが

全くの無音状態で雑音も聞こえませんでした。

発振は断続しているけど「クエンチング発振」ではないのでは? と思って回路を

分解してしまったのです。

後で超再生1号機を調べてみたのですが、発振回路に繋がった検波部分にイヤホンを

繋いでも何も聞こえませんでした。 検波出力を1段増幅して小さな音でノイズが聞こえました。

やっぱり低周波2段増幅をしなくてはダメだったんですね。

ちょっと早とちりとした感じです。

しかし、いい加減なトランジスタ制御の断続発振は、ほんとに失敗だったかもしれません・・・

そこで今回はもう一度、断続発振とクエンチング発振の違いがどんなものなのか調べてみました。

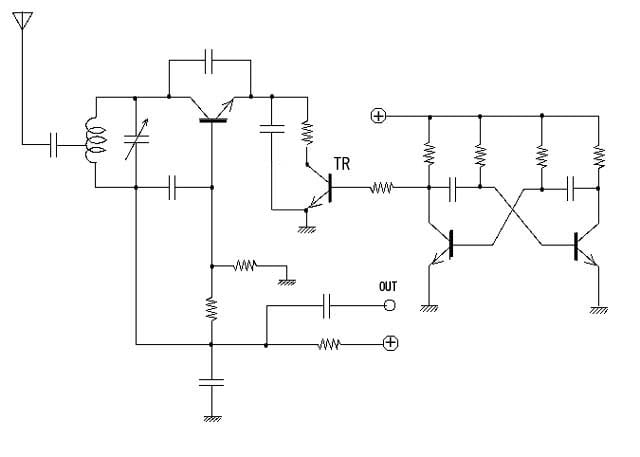

40MHz(ラジコン電波)を受信できた超再生受信回路。(2016年9月頃)

その回路図。

回路は自励式クエンチング発振方式でその波形はこんなものでした。

ブロッキング発振でベース電位が上がっていくと、ピーク付近でコルピッツ発振が開始される。

これが「クエンチング発振」なんだろう。

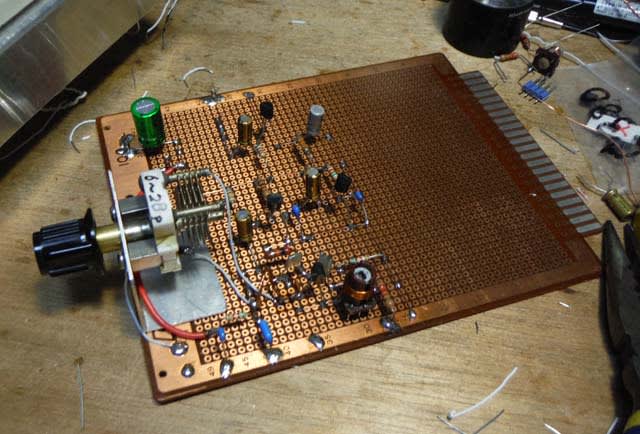

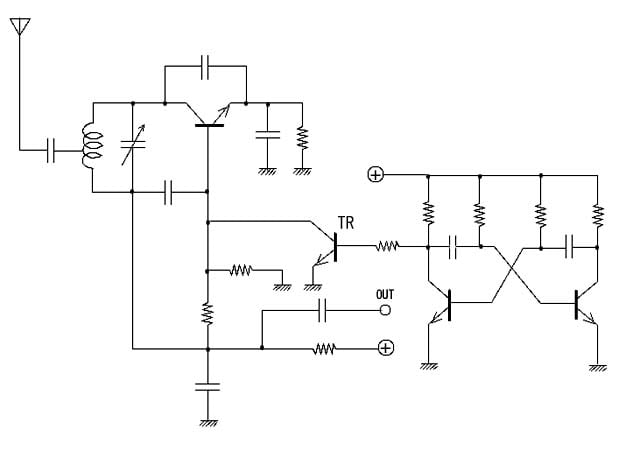

新しく作り直している超再生回路は他励式でこんな回路図です。

(1) コルピッツ発振回路にマルチバイブレータで発生したパルスを送り込んでバイアス電流を変化させて

発振を断続させる。(つもりでしたが、これはうまくいきませんでした)

(2) 今度はエミッタ回路にトランジスタを入れてそのオン、オフ抵抗値で発振させたり停止させたりする。

この回路はうまくいきました。

発振はきれいに断続ができていました。

しかし、その後、ダイオード検波回路をつけてイヤホンで超再生ノイズを聞きましたが全然音がしないので

「失敗」と思って回路を分解してしまいました。

(3) これは発振トランジスタのベース電流を制御して断続発振させる方式です。

これなら自励式クエンチングに近いと思ってこの回路にしてみました。

この回路もきれいに断続発振ができました。

ただあまりにもすぱっ、と断続されるので「クエンチング(徐々に発振状態に入り、やがて発振が消滅する)」とは

ほど遠いような気がしてしまいました。

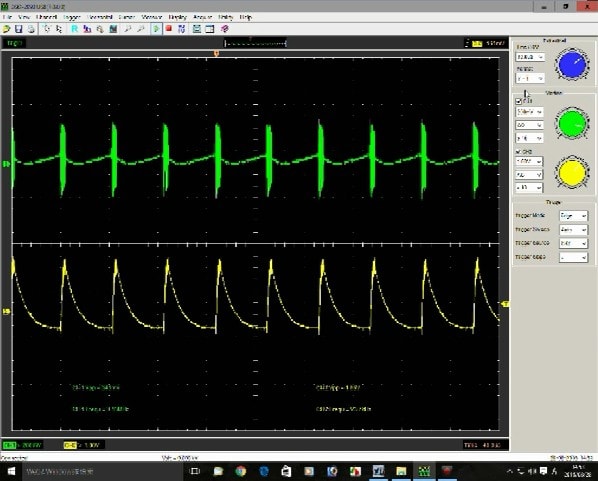

その波形は次のようなものです。

(A) パルス(矩形波)で断続を制御する。

(B) サイン波で断続を制御する。

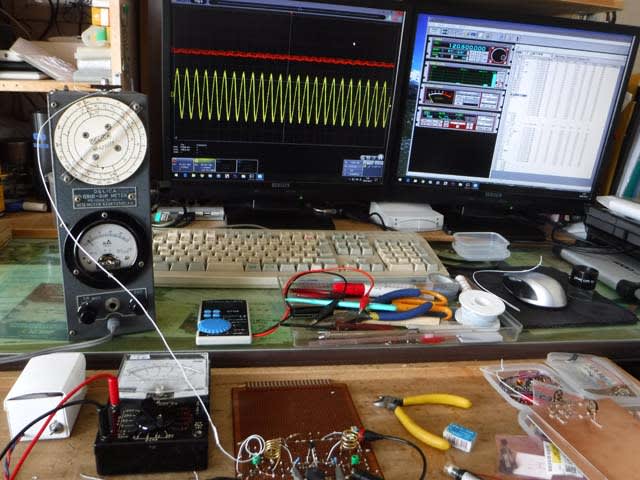

テストの様子。

パルス(矩形波)を加えて発振を断続させる。 パルスが「0」レベルで発振が開始される。

>

>こんな平坦な発振で良いのだろうか?

>

>先端部分を拡大してみるとなだらかに上昇しているのだが。

>

>州端部もなだらかに終わっている。

>

>果たしてこれで「クエンチング発振」の効果はでるのかが心配です。

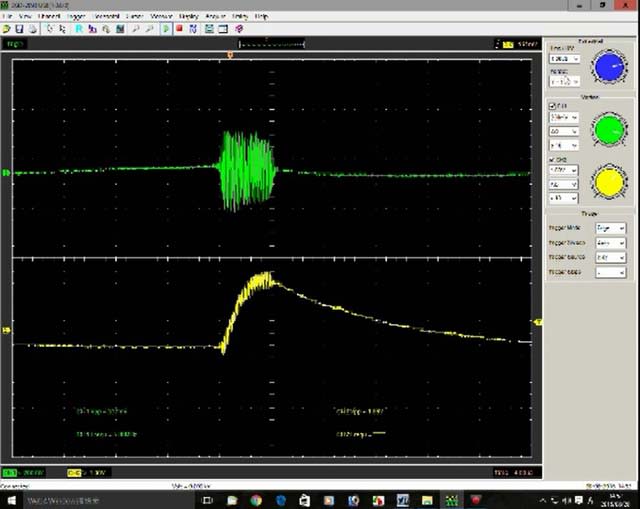

次は(B)のサイン波形で発振を断続させる方式の実験です。

サイン波形の「谷」の部分で発振が開始される。

>

> >

> >

> >

>パルスでもサイン波でもコルピッツ発振の断続の様子は大した差はないように見えます。

ただ、サイン波の場合は発振周波数を変えるのが大変かな?と思います。

マルチバイブレータなら出力も大きいし、周波数やオン、オフ比率(Duty)を調整するのも

簡単だと思います。

そのテストの様子を動画でご覧ください。

(A) パルス(矩形波)で発振を断続させる実験。

(B) サイン波で発振を断続させる実験。

この実験ではコルピッツ発振回路の発振を断続させることができました。

しかし、この断続が「クエンチング発振」なのか、単なる発振の断続なのかがわかりません。

やっぱり回路を最後まで(検波・増幅回路)工作して電波を受信してみなくてはなりませんね。