2017/10/30(月曜日) 晴れ(台風一過の晴天 (台風22号))

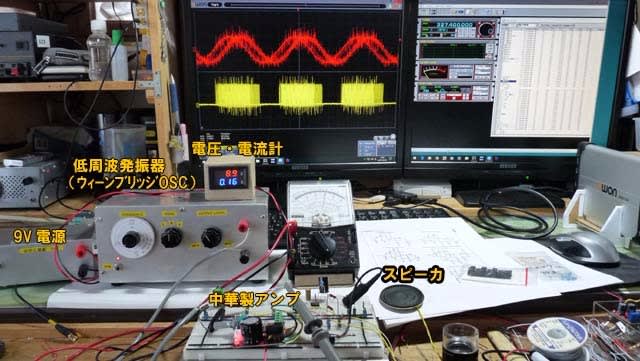

昨日のテストでは新しく作ったLM386のAFアンプのおかげか、

エアバンド交信内容が少しはわかるようになってきた。

そこで今まで使ってきた段ボールアンプを調べてみた。

今まで使ってきた段ボールアンプは2016年9月の初めに作った。

この頃は超再生受信機工作を始めた頃で、自励式クエンチング方式で受信周波数は40MHz付近だった。

ブレッドボードに回路を組んでラジコン送信機(40MHz)の電波を受信したりしていた。

回路図はこんなもの。 4石のSEPP回路だが手持ち部品で組んだいい加減なものだった。

それから一年以上が経っている。

40MHzのラジコン電波受信から始まってFMラジオ、120MHzのエアバンド・・・・・

今は330MHzに挑戦している。

この間、ずーっとこの段ボールアンプを使ってきたんだけど・・・・・・

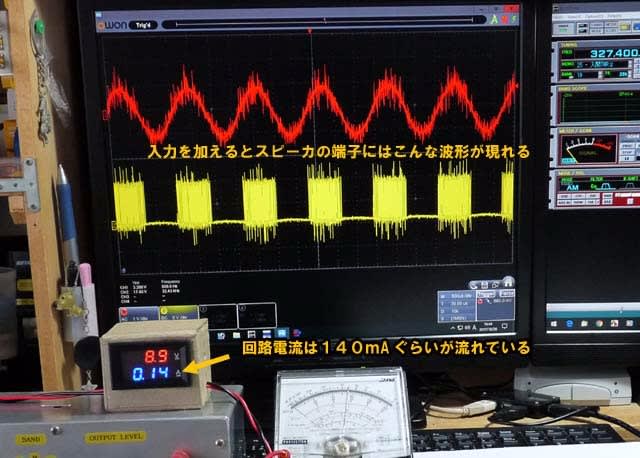

波形を見てみるとやっぱり歪が大きい。

出力が小さいうちはきれいな波形だが・・・・・

スピーカ端子の電圧が1Vpp近くになるとこんな波形になってしまう。

それに引き換え、今度作ったLM386(IC)を使ったアンプはスピーカ端子電圧が

6Vpp近くまでなっても歪まない。

もっともこんな大きな電圧(出力)にしたらうるさくて耳が痛くなってしまう。

1Vの音だって耳が割れそうな音量だから・・・・

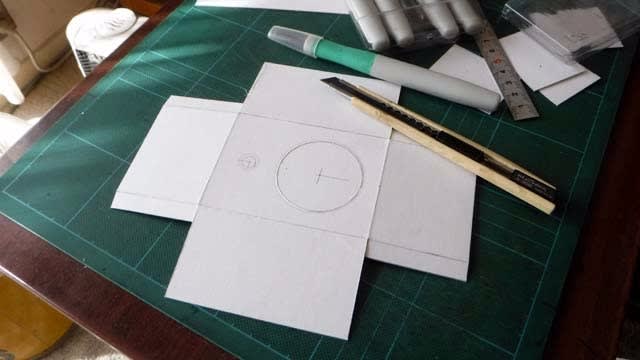

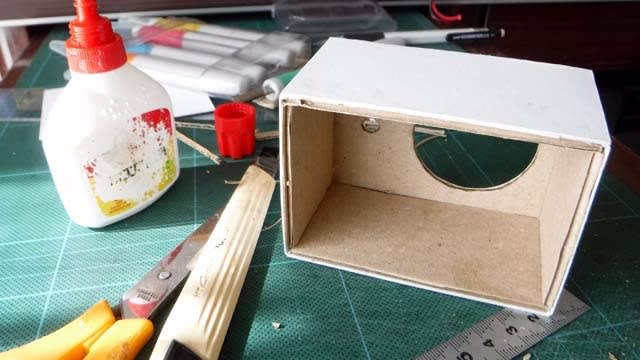

長らく使ってきた段ボールアンプを分解した。

これから使うLM386アンプと比べてみた。

今度のケースは段ボールではなくて「色白」の「厚紙」を使った。

とは言っても、内側は段ボールで補強してある・・・

配線。

段ボールアンプ(トランジスタ回路)ではパソコン録音用の出力を途中から取り出せたが、

ICのアンプでは途中からというわけにはいかない。

スピーカ端子から取り出したがそれではレベルが高過ぎるので半固定抵抗器で分圧して取り出した。

これが結構面倒だった。

配線完了。

色白、小型のAFアンプ。 何だか裸の時の方がよく聞こえた見たいだけ・・・

早速エアバンドを聞いてみた。

大きな音量で聞こえるけど、昨日の方が良かったかも・・・・・

もっともいつも何かすると「前の方が良かったかな?」と思ってしまう。

そして、前の状態に戻そうとやたらと手を付けて結局は元も子もなくすことになる。

これって何か精神的な「何とか症候群」っていうやつじゃないかな?