5月10日は、まいまい京都のイベント「京都に大仏があった!?梅林崖長と凹凸ツアー

〜日本史上最大!大仏殿遺構から太閤坦まで、豊臣一族の巨大サンクチュアリ〜に参加しました。

ガイドはNHK「ブラタモリ」でお馴染みの梅林秀行さんです。

正面通りと川端通りが交わる所に七条甘春堂さんがあります。

正面通りを東へと進みます。天下人秀吉の土木工事にしては(?)に思われる事でしょう!

まず、道が細い。もう一点が道路が一直線ではないことです。

鴨川は江戸時代になって川幅が1/3に狭められ、土地が造成され、祇園界隈などの遊興地や住宅地が出来ました。当時の東山地域の人口増加に対応した為と思われます。

少し東に向かうと道幅が広がります。丁度、耳塚のある辺りです。ここからが東側が秀吉の遺産です。

正面通り突き当り(つまり正面通りの起点)に現在、豊国神社がありますが、かっては方広寺の巨大な大仏殿が存在していました。現在の奈良 東大寺大仏殿の1.5倍もの巨大さです。

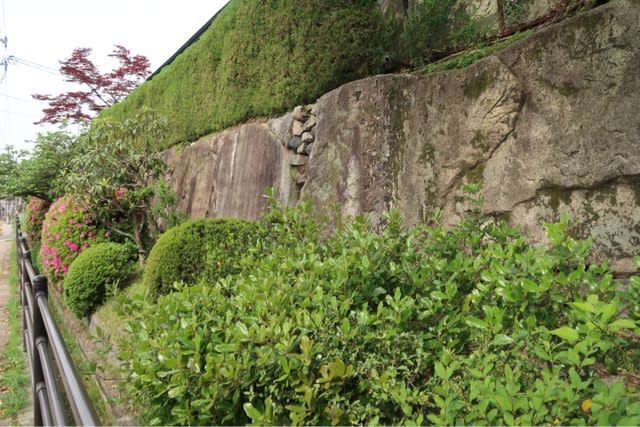

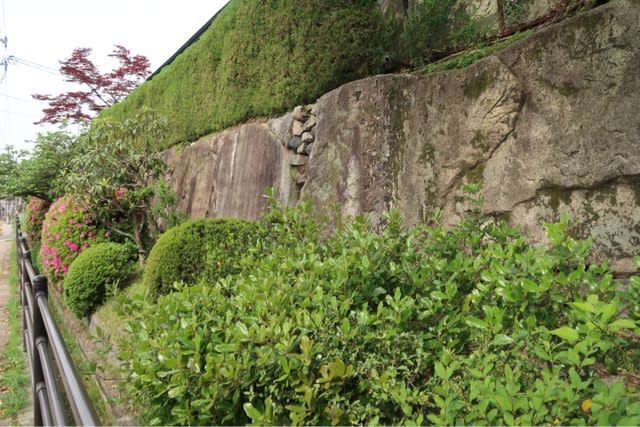

白い縦の筋が入っている巨石は加賀100万石の前田家が奉納した「泣き石」で、あまりの労役、費用の大変さに前田家が泣いたと、また、石が元の場所に帰るたいと泣いたとも伝わります。

蒲生氏郷が寄進した「蒲生石」は4間と2間の巨石で、秀吉が「木やり」を歌い、遊女が石の上で音頭を取って運んだと伝わります。

石垣や豊国神社参道の石には大名の印が刻印されています。

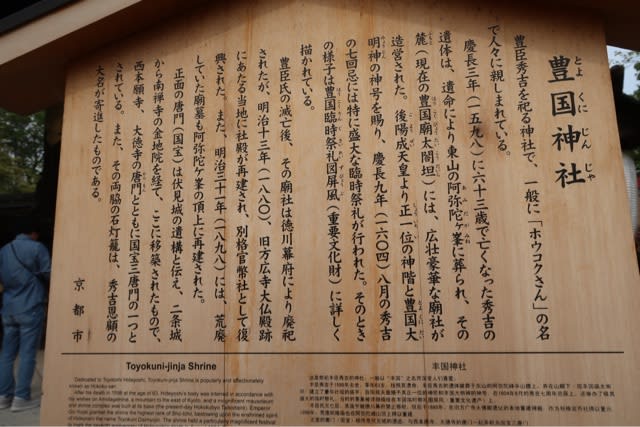

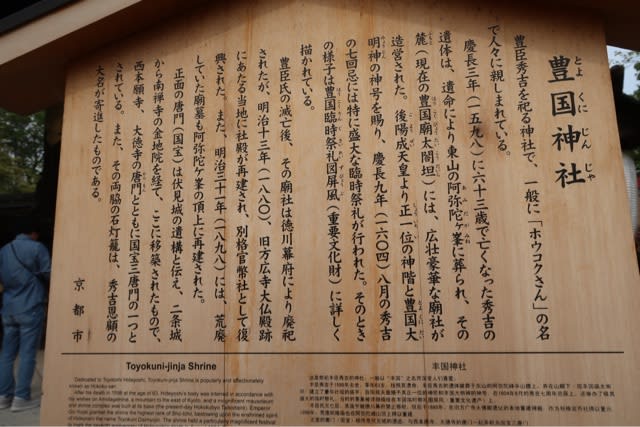

秀吉は死後、後陽成天皇から「豊国大明神」の神号を賜わり、豊国神社が創建されました。

唐門は、国宝で元は伏見城の建物と伝わり、二条城、金地院を経て、明治31年に移築されました。「豊国大明神」の神額は後陽成天皇の宸筆です。

また、欄間の彫刻がそれぞれ大きなのも特徴で、正面欄間の鶴の彫刻は左甚五郎作と伝わり、見事な出来に飛び立たないよう目を入れなかったと伝わります。

他の2つの国宝唐門(西本願寺、大徳寺本坊)と比べてもスケールの違いがわかります。

こちらが豊臣が滅亡するきっかけともなった大鐘楼で中に「国家安康 君臣豊楽」の文字が見えます。また、大仏殿を支える柱を束ねていた鉄製の金具や青銅製のものは大仏殿の屋根の四隅に吊るされた青銅製の風鐸の一部が鐘楼内に見えます。

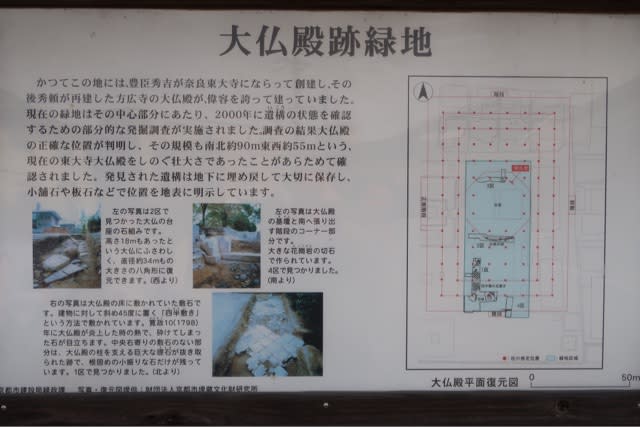

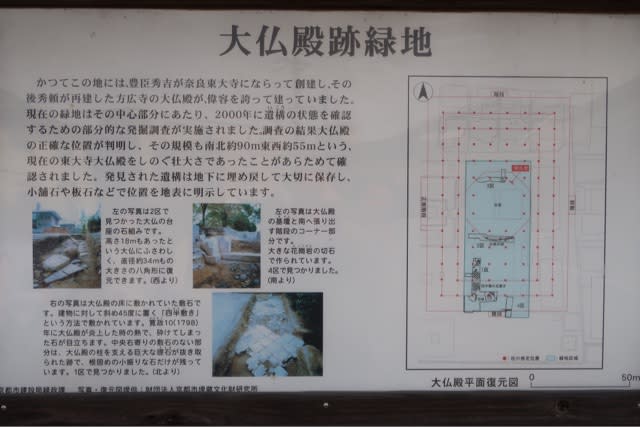

更に東に大仏殿跡の礎石があり、発掘調査に基づいて整備され、公園となっています。

境内は豊国神社、京都国立博物館、妙法院、智積院、三十三間堂を含む広大な面積を有し、大仏は高さ19m、大仏殿の高さ50m、南北82m、東西57mもの壮大なものでした。

唐門横に並ぶ8基の六角型石灯篭は豊国恩顧の大名による寄進で元は参道に57基が並んでいました。中には、「大野修理大夫治長」の名前も確認出来ます。

さて、慶長3(1598)年8月18日に亡くなった秀吉は阿弥陀ヶ峰の豊国廟に密かに埋蔵され、翌慶長4年に「正一位豊国大明神」の神号が朝廷より与えられ、吉田神道による豊国神社が創建されました。社領1万石、社域30万坪の広大さでした。

ところが、慶長8年に徳川家康が征夷大将軍に任じられ、徳川の世となり徳川による豊臣潰しが始まります。慶長20年には「豊国大明神」の神号は剥奪され、法号を「国泰員俊山雲竜」とし、仏法による墓に改葬されました。その秀吉の墓が現在の豊国神社宝物館裏にひっそりと建っています。

次に宝物館です。何気に社務所の裏にありますが国の登録有形文化財です。

まず目につくのは重文の豊国祭礼図屏風です。作者は狩野内膳。秀吉の七回忌にあたる慶長9年8月12日〜19日にかけて例年を遥かに凌ぐ規模で挙行された祭礼図です。

大仏殿の大きさがら分かる屏風で正面通りに面する仁王門は現在の知恩院三門を凌ぐ規模で、七条通りに面する門は、現在、東寺南大門へと移築されています。

当時の方広寺を知る貴重な文化財です。

その他に重要文化財が「鉄燈篭」「黄紗綾地菊桐紋付胴服」「骨喰藤四郎」「蒔絵唐櫃」など秀吉ゆかりの品々が展示されています。

太閤垣の北隅には秀吉の孫である国松と秀吉の側室京極龍子の供養塔があります。

今回、初めて豊国廟まで登りました。約500段の石段があります。

長らく風雨にさらされ荒れるがままになっていましたが、豊国神社が復興された明治31年(1898)、秀吉三百年祭に際し、御廟所として再建され、周辺も整備されました。石塔は伊東忠太の設計デザインです。

記事にはしていませんが、妙法院や新日吉神宮なども巡り大変に有意義なイベントでした。

梅林さんの知識の豊富さ、物事を違う角度から見る視点、説明の的確さ、、、さすがと思うイベントでした。

この後、京博の「一遍上人聖絵と時宗の名宝」展に向かいました。

〜日本史上最大!大仏殿遺構から太閤坦まで、豊臣一族の巨大サンクチュアリ〜に参加しました。

ガイドはNHK「ブラタモリ」でお馴染みの梅林秀行さんです。

正面通りと川端通りが交わる所に七条甘春堂さんがあります。

正面通りを東へと進みます。天下人秀吉の土木工事にしては(?)に思われる事でしょう!

まず、道が細い。もう一点が道路が一直線ではないことです。

鴨川は江戸時代になって川幅が1/3に狭められ、土地が造成され、祇園界隈などの遊興地や住宅地が出来ました。当時の東山地域の人口増加に対応した為と思われます。

少し東に向かうと道幅が広がります。丁度、耳塚のある辺りです。ここからが東側が秀吉の遺産です。

正面通り突き当り(つまり正面通りの起点)に現在、豊国神社がありますが、かっては方広寺の巨大な大仏殿が存在していました。現在の奈良 東大寺大仏殿の1.5倍もの巨大さです。

白い縦の筋が入っている巨石は加賀100万石の前田家が奉納した「泣き石」で、あまりの労役、費用の大変さに前田家が泣いたと、また、石が元の場所に帰るたいと泣いたとも伝わります。

蒲生氏郷が寄進した「蒲生石」は4間と2間の巨石で、秀吉が「木やり」を歌い、遊女が石の上で音頭を取って運んだと伝わります。

石垣や豊国神社参道の石には大名の印が刻印されています。

秀吉は死後、後陽成天皇から「豊国大明神」の神号を賜わり、豊国神社が創建されました。

唐門は、国宝で元は伏見城の建物と伝わり、二条城、金地院を経て、明治31年に移築されました。「豊国大明神」の神額は後陽成天皇の宸筆です。

また、欄間の彫刻がそれぞれ大きなのも特徴で、正面欄間の鶴の彫刻は左甚五郎作と伝わり、見事な出来に飛び立たないよう目を入れなかったと伝わります。

他の2つの国宝唐門(西本願寺、大徳寺本坊)と比べてもスケールの違いがわかります。

こちらが豊臣が滅亡するきっかけともなった大鐘楼で中に「国家安康 君臣豊楽」の文字が見えます。また、大仏殿を支える柱を束ねていた鉄製の金具や青銅製のものは大仏殿の屋根の四隅に吊るされた青銅製の風鐸の一部が鐘楼内に見えます。

更に東に大仏殿跡の礎石があり、発掘調査に基づいて整備され、公園となっています。

境内は豊国神社、京都国立博物館、妙法院、智積院、三十三間堂を含む広大な面積を有し、大仏は高さ19m、大仏殿の高さ50m、南北82m、東西57mもの壮大なものでした。

唐門横に並ぶ8基の六角型石灯篭は豊国恩顧の大名による寄進で元は参道に57基が並んでいました。中には、「大野修理大夫治長」の名前も確認出来ます。

さて、慶長3(1598)年8月18日に亡くなった秀吉は阿弥陀ヶ峰の豊国廟に密かに埋蔵され、翌慶長4年に「正一位豊国大明神」の神号が朝廷より与えられ、吉田神道による豊国神社が創建されました。社領1万石、社域30万坪の広大さでした。

ところが、慶長8年に徳川家康が征夷大将軍に任じられ、徳川の世となり徳川による豊臣潰しが始まります。慶長20年には「豊国大明神」の神号は剥奪され、法号を「国泰員俊山雲竜」とし、仏法による墓に改葬されました。その秀吉の墓が現在の豊国神社宝物館裏にひっそりと建っています。

次に宝物館です。何気に社務所の裏にありますが国の登録有形文化財です。

まず目につくのは重文の豊国祭礼図屏風です。作者は狩野内膳。秀吉の七回忌にあたる慶長9年8月12日〜19日にかけて例年を遥かに凌ぐ規模で挙行された祭礼図です。

大仏殿の大きさがら分かる屏風で正面通りに面する仁王門は現在の知恩院三門を凌ぐ規模で、七条通りに面する門は、現在、東寺南大門へと移築されています。

当時の方広寺を知る貴重な文化財です。

その他に重要文化財が「鉄燈篭」「黄紗綾地菊桐紋付胴服」「骨喰藤四郎」「蒔絵唐櫃」など秀吉ゆかりの品々が展示されています。

太閤垣の北隅には秀吉の孫である国松と秀吉の側室京極龍子の供養塔があります。

今回、初めて豊国廟まで登りました。約500段の石段があります。

長らく風雨にさらされ荒れるがままになっていましたが、豊国神社が復興された明治31年(1898)、秀吉三百年祭に際し、御廟所として再建され、周辺も整備されました。石塔は伊東忠太の設計デザインです。

記事にはしていませんが、妙法院や新日吉神宮なども巡り大変に有意義なイベントでした。

梅林さんの知識の豊富さ、物事を違う角度から見る視点、説明の的確さ、、、さすがと思うイベントでした。

この後、京博の「一遍上人聖絵と時宗の名宝」展に向かいました。