7月22日の朝食は贅沢にも瓢亭本館で朝がゆを頂きました。

京都仲間のKさんをお誘いし、9時に予約していました。

"朝がゆ"は別館では通年あるメニューですが瓢亭本館で頂けるのは7月と8月だけの2か月間だけです。

瓢亭は約400年の歴史があり、南禅寺へ参拝する人々の休憩所として庵を結んだのが始まりです。

天保8年には料亭の暖簾を掲げられ今日に至っている歴史ある名料亭です。

時間が来ると中居さんが客室に案内してくれます。

通された部屋は四畳半の茶室風の部屋で、歴史の重みを感じるます。

部屋からは露地風庭園の緑が目に優しいです。

まさに"市中の山居"の趣きです。

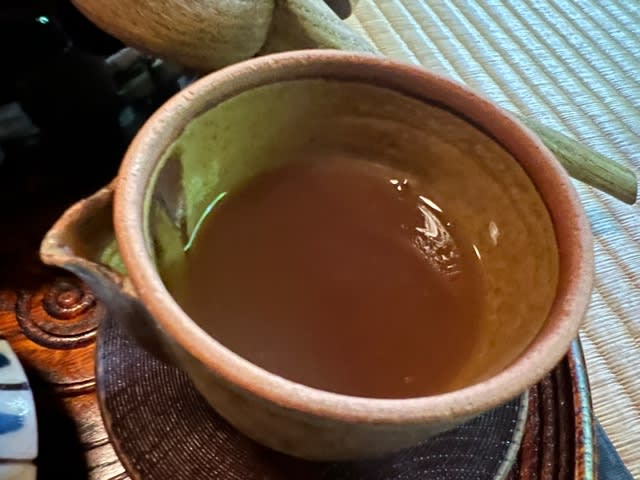

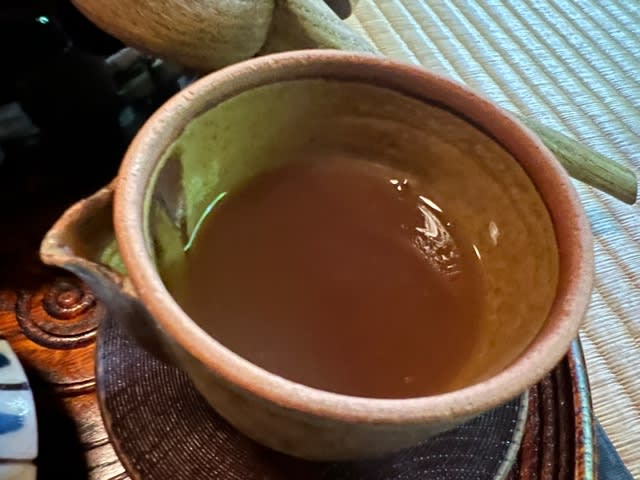

先ず梅と昆布の白湯が供されます。

料理が運ばれてくるのが楽しみです。

名物の瓢亭玉子が付く八寸。

三段重になった陶器製の器には白身魚のむしり、賀茂茄子の田楽、きゅうり・椎茸・くらげの胡麻和え。

出汁が良く効いた料理の数々、、、一子相伝で作られる名物"瓢亭たまご"が、、、笹の葉に巻かれた鯛の寿司、、、一品一品に瓢亭さんの"和食"の真髄を感じます。

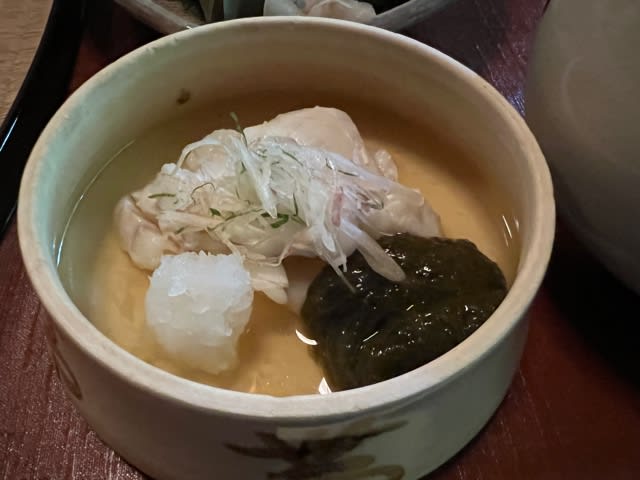

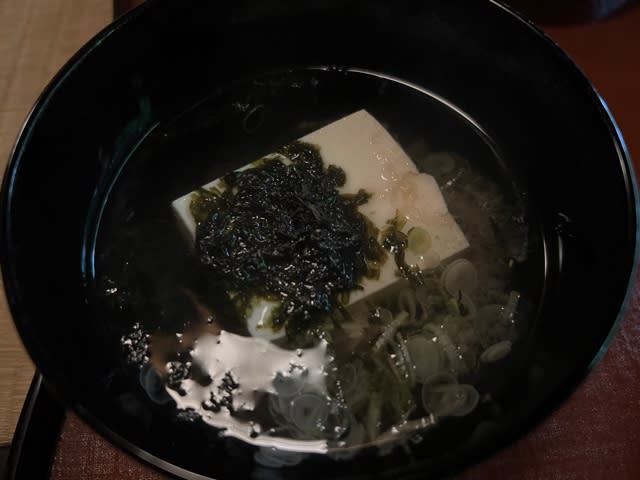

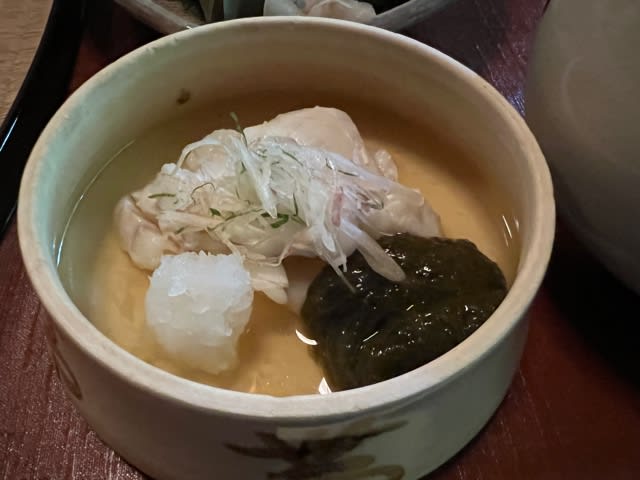

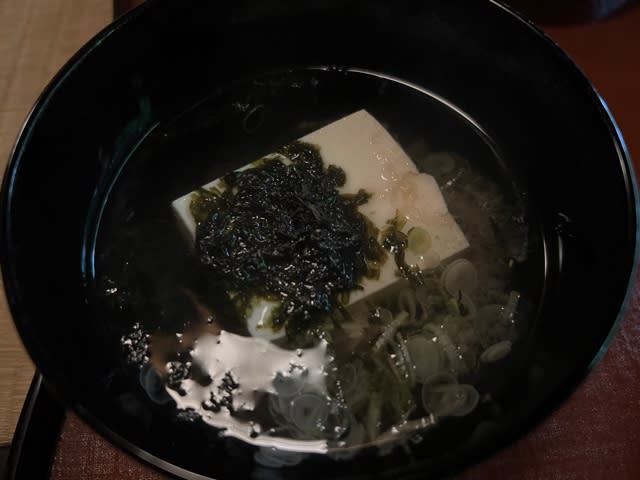

鮎の塩焼きと豆腐の汁物。

この時期、京都の料亭では"鮎の塩焼"が出されますが、それぞれに焼き方に違いがあるそうです。

瓢亭では約1400°の炭火でゆっくりと水分を飛ばし焼かれています。

鮎の表面から中身までしっとりとした食感です。

どこの鮎が美味しいとかの問題ではないですね!

それぞれの料亭の工夫を感じます。

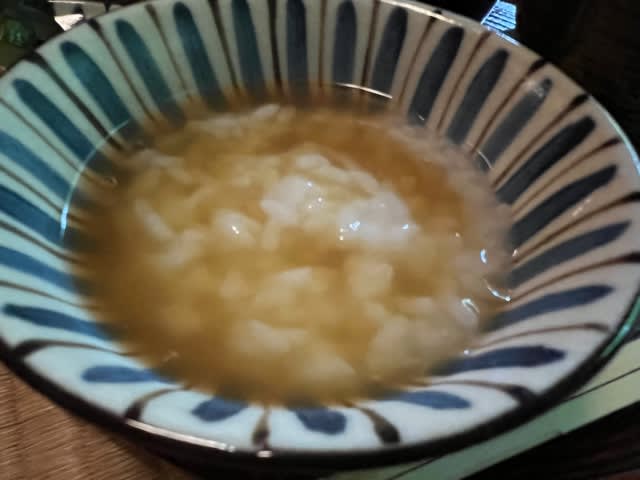

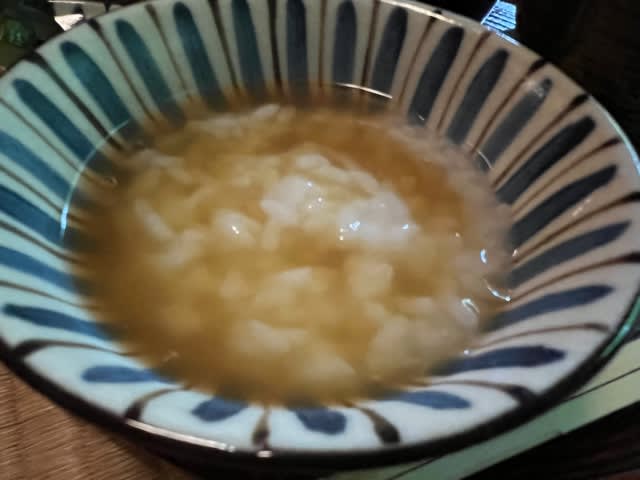

最後の"朝がゆ"です。

粥を茶碗にとり"餡"をかけて頂きます。

粥がこんなに美味しいとは、、、

餡は鮪から取ったものだそうで京都の定番の"鰹節と昆布"とは一味違った美味しさです。

粥の量も一合は入っていそうでお腹いっぱいになりました。

食事後、庭を巡りました。

400年の歴史を感じる庭園です。

庭園には琵琶湖疎水から引かれた水が流れています。

東隣にある"無鄰菴"を巡った水が二次利用されています。