早いもので7月も今日で終わりですね。

北野天満宮では茅の輪くぐりをし、下鴨神社では御手洗祭(足つけ神事)に参加したりで一年の後半戦も無病息災でいたいものです。

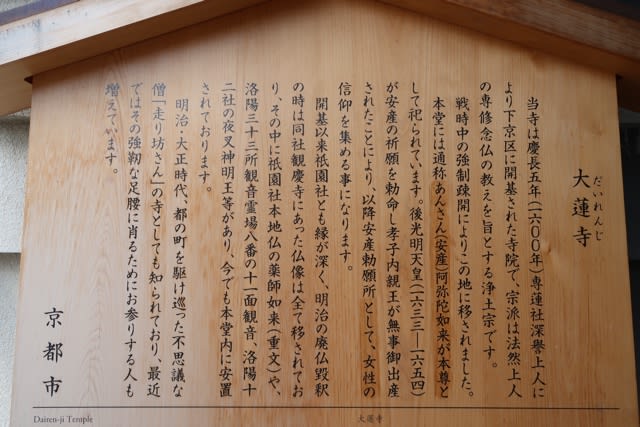

7月26日は蓮の花で名高く寺名にも"蓮"の字のつく大蓮寺へと来ました。

場所は市バスの「東山仁王門」から西に徒歩3分のところです。

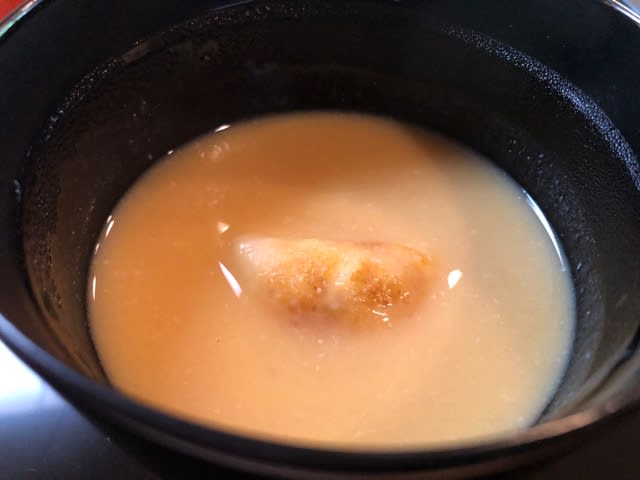

すでに午後1時を過ぎているので花が開いているか心配しましたが蓮にも朝寝坊さんがいるようで数輪咲いていました。

早朝ならば多くの蓮が咲いて浄土の世界を見ているような思いになるのでしょうね。

蓮の花の寿命は約1週間です。

開花時には赤やピンクの花を咲かせますが日にちを追う毎に白くなっていきます。

そして最後には1週間の開花に全てのエネルギーを使い切ったように指で触れると花弁が落ちてしまう程になってしまいます。

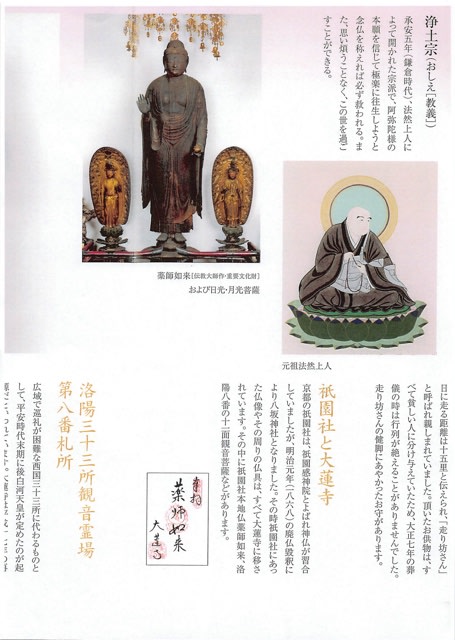

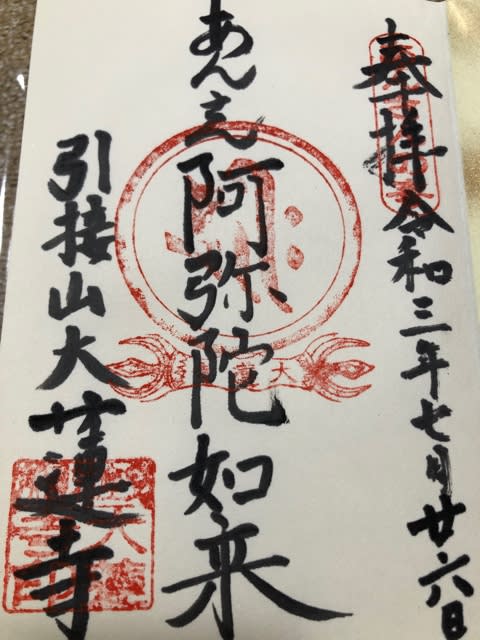

大蓮寺のご本尊さまは阿弥陀如来立像で安産にご利益のある仏さまです。

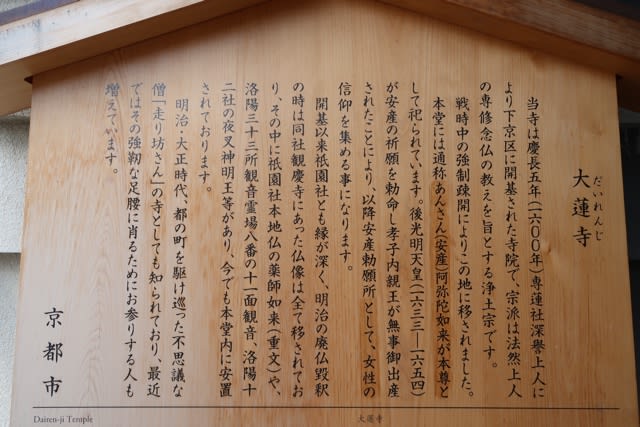

由緒書きにもあるように明治の神仏分離の時に祇園感神院は祇園社(現八坂神社)と神社に分離されました。

その時に祇園社にお祀りされていた仏さまや仏具は全てここ大蓮寺に移されています。

ご本尊の阿弥陀如来立像の他に薬師如来像や十一面観音像がお祀りされているのはそんな理由からです。

しかし、祇園社は比叡山延暦寺の末寺でしたからそれらの仏さまは青蓮院や妙法院などの天台宗の寺院へ移されるのが普通だと思いますが、、、、何か特別なご縁があったのでしょうか?

ちょうど法要中でしたのでご住職にお聞き出来ませんでした。

次回に拝観の機会があればお尋ねしたいですね。

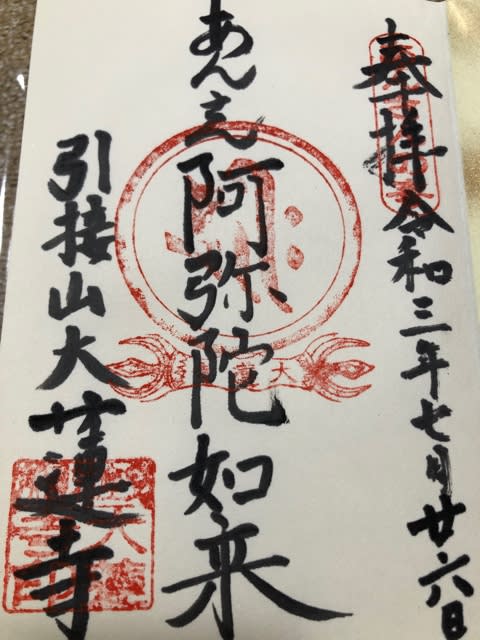

ご住職の奥さまに御朱印を授与して頂き、久しぶりに仁王門通を西へと散策しました。