平安神宮から銀閣寺にやってきました。

(花頭窓から見える方丈、東求堂)

正式には東山慈照寺(とうざんじしょうじ)と言い相国寺の三つある山外塔頭のひとつです。

総門を入ると左側には有名な"銀閣寺垣"が続きます。

石垣と竹垣、椿の生垣の三つを組み合わせたもので中門まで約50m続いています。

いつも参拝者でいっぱいの銀閣、、、人が写らない写真が撮れるのは今だけかも知れないですね!

中門手前の受付で拝観料を払い境内へ。

宝処関(ほうしょかん)と名付けられた慈照寺の玄関に当たります。

慈照寺では毎月第三月曜日に夜の坐禅会(夜坐:やざ)が行われいます。その際にはこの宝処関から入り、二棟奥に坐禅道場があります。(純和風の立派な建物で、ムチャ綺麗です。)

僕も毎月参加していましたがコロナの影響で今は中止されています。

いつも6名から10名ほどの方が参加されています。

宝処関の前を通り過ぎると急に視界が開けます。

先程の背の高い銀閣寺垣があるのは、その先にあるものをあえて見せない工夫でもあるのです。

室町幕府八代将軍義政公が政治から身を引き、隠居生活を過ごすために造営した山荘東山殿を彼の死後に禅寺に改めた寺院です。彼の法号慈照院にちなみ東山慈照寺とされました。

しかし、山荘全体は彼の死後に完成しています。当時の建物は観音殿(銀閣)と東求堂のみでこのふたつは共に国宝指定されています。

方丈前の向月台や銀沙灘は造営当時には無かった物で江戸時代になり出来たようです。

恐らくは沢から錦鏡池に堆積した白川砂を浚渫(しゅんせつ)し、庭の一部に取り込んだ物ではないでしょうか?(勝手な説ですが、、、)

(花頭窓から見える方丈、東求堂)

観音殿(銀閣)よりはむしろ東求堂こそが見どころいっぱいの建築物です。

義政公の持仏堂として建てられましたが、義政公の書斎「同仁斎(どうじんさい)」はその後の日本建築の基礎になった部屋です。四畳半の畳の間に付け書院があります。現在の和風建築の基礎がここにあるのです。

こちらも毎年春と秋には特別公開があるのですが、今年の春は中止になってしまいました?

方丈と東求堂との間には「銀閣寺形手水鉢」が置かれ、錦鏡池には守護大名が寄進した名石が配されています。

回遊式の庭園を巡ると義政公が使った「お茶の井」があり、今もこんこんと湧き出しいて銀閣寺でのお茶会に使われているそうです。

高台まで来ると境内が一望できます。

観音殿の先には吉田山が、さらに遠影には先日登った愛宕山が見えます。

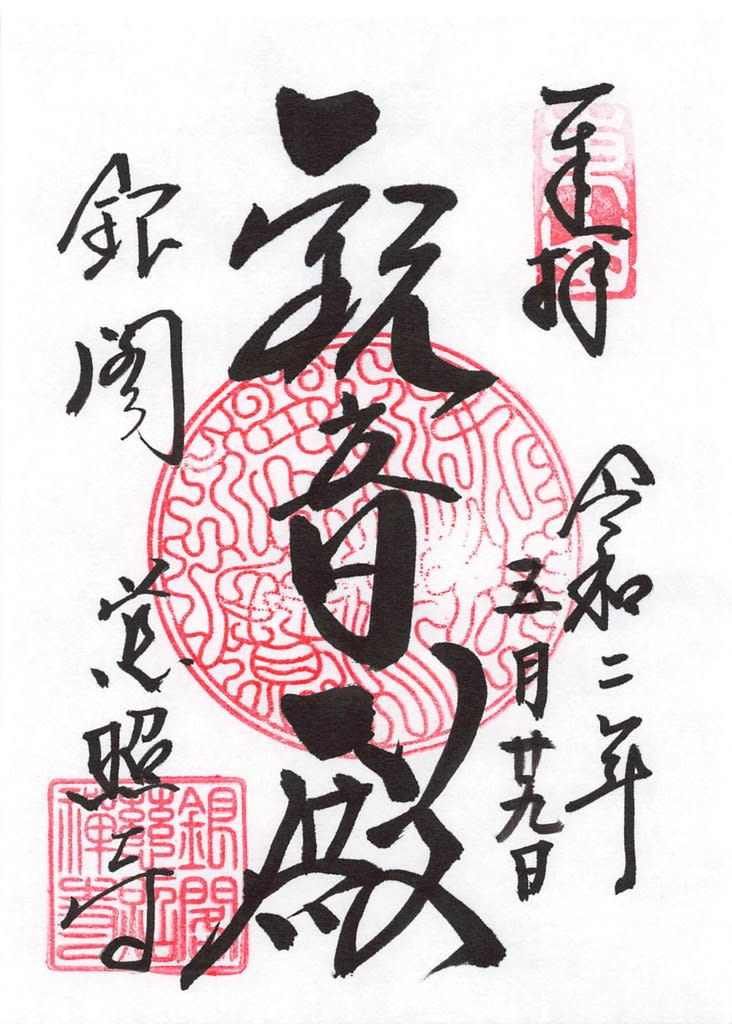

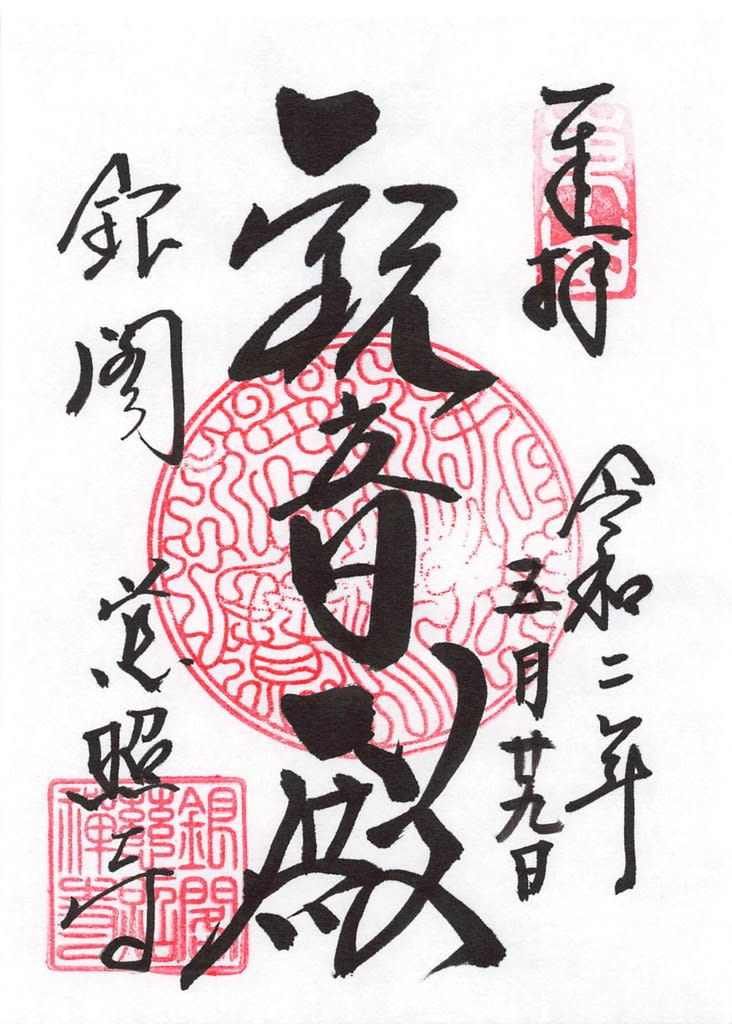

拝観者最後に御朱印を授与して頂きました。いつもは書いて頂けるのですが、ここでもコロナの影響で書置きのみの対応でした。逆にレアなのかも知れないですね。

慈照寺銀閣を堪能し、久しぶりに大文字山に登ります。