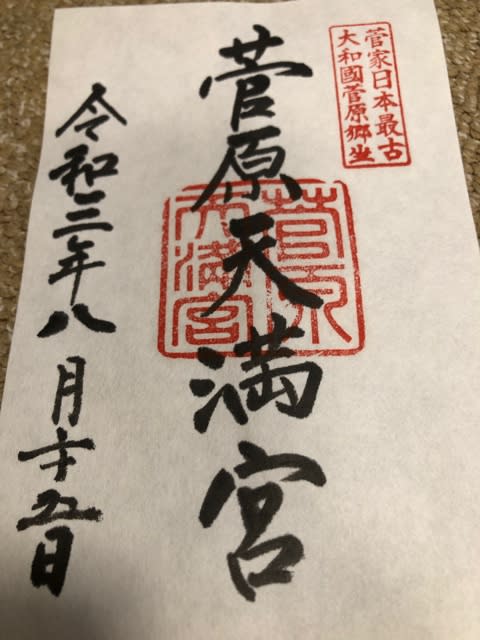

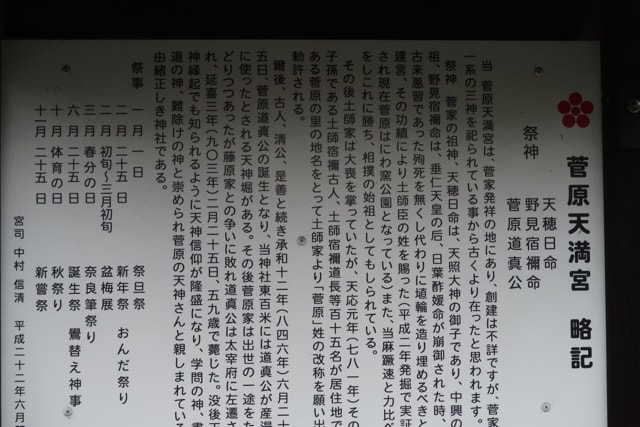

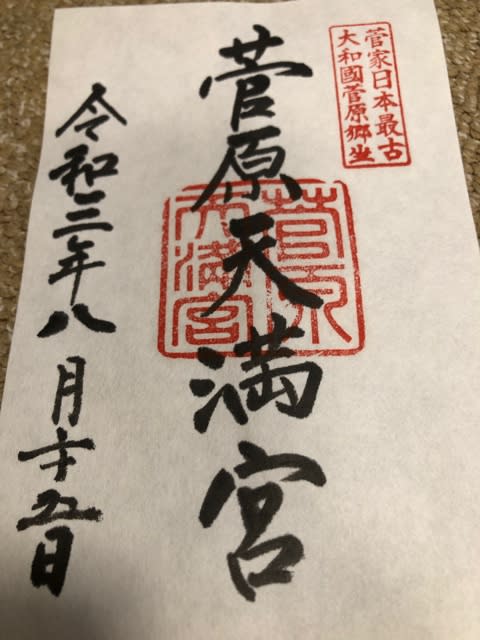

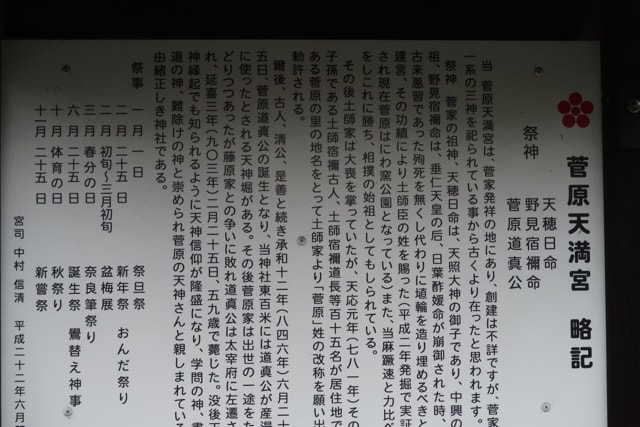

菅原天満宮は菅原家一系三神をお祀りする延喜式に記載されている日本最古の天満宮と言われています。

ご祭神のおひとり菅原道真公は野見宿袮命(のみのすくねのみこと)の第17世の子孫とされ難関な国家試験に合格し文章博士となられました。

宇多天皇の寵愛を受け参議にまで登られています。

その後、遣唐使を拝命しています。

(唐の衰退で実現はしていません。また、遣唐使の廃止を天皇に奏上したとされていますが実際には唐の国力が衰退している時期で遣唐使派遣のメリットがなく自然消滅したのが、史実に近いようです。)

役人の世界もトップが変わると辛いもので

醍醐天皇の御代になり昌泰2年(899)には右大臣にまで昇格をしています。

しかし、藤原時平の讒言により九州太宰府に赴任される事になります。

しかし、太宰府では詩歌にいそしみ、文筆に励み晩年には類従国史二百巻を編纂されています。

都の大好きな道真公は如何に詩歌に没頭しようとも都へ帰りたい思いは生涯消える事はなかったと思います。

天満宮の東約100mには道真公の産湯池と伝わる遺跡があります。