最初に作ったイルカは身体が真っ直ぐだったが、今度は身体を弓なりにしたものを作ってみた。

水から飛び出したイルカの空中姿勢である。

その鼻先に球を載せればイルカショーになる。

少しは躍動感が出たかな。

下で腹ばっているのが最初の作品。

身体を湾曲させただけの変更なのに、3Dの図面検討でしくじった。

身体を湾曲させたことでパーツの位置関係が変わり、眼を抜かなくてもバラせる部分が出来てしまったのである。

切り終えてから欠陥に気づき、再び図面から作り直したのだが、かなりの時間ロスになった。

トシのせいか、図面を睨んでも、組み木の形や組み立てをイメージするのが難しい。

********************

さて、ここからは頭の体操。

次の図面は比較的簡単な4ピースの組み木。

この図面から各ピースの形を想像してみてください。

立体感覚の優れた人には簡単かも。

上は平面図で下は側面図。

平面図には上からの切り抜き線だけが書いてあり、側面図には横からの切り抜き線だけが書いてあります(ただし、上からの切断によって側面に現れる切断線は側面図に書いてありません。その逆も同様)。

(切り出した4ピースの写真は3月8日のブログに載せてあります)

.

新たに指先サイズの子象を作った。

小さいけど組み木である。

小さいから可愛い。

この子象と先日作ったサイを、磨いて塗装した。

磨き作業は仕事の丁寧なカミさんに外注。

サイは6ピースと爪楊枝、子象は4ピースと爪楊枝で出来ている。

3D糸鋸遊びはイルカ、鹿、サイ、子象と、意図したわけではないが動物続きになっている。

.

糸鋸盤で切断面に波状紋が出るという問題。

波状紋が生まれるメカニズムを考えるために、2つの実験をしてみた。

①板厚との関係

②切断速度との関係

まずは板厚違いの比較。

糸鋸盤の上下動ストロークは20ミリなので、それを超える25ミリの板と、13ミリの板の切断面比較。

どちらも切り進む速度は超スローにした。

左が25ミリで、右が13ミリ。

どちらも同じように波状紋が出た。

次はゆっくり切り進めた場合と、早く切った場合の違いを調べた。

使った木は、サイを切り抜いた残り材で、厚さ35ミリ前後の異型材。

左がゆっくり切ったもので、右はおよそ3倍早く切り進めたもの。

どちらも斜めの波状紋が出たが、無理押ししたほうが波状紋が深い。

しかし、どちらも波紋の間隔や角度は同じである。

以上が今日の実験で分かったこと。

謎は更に深まったような気がする。

切り進む速度が違っても同じ間隔の模様が残るのだから、糸鋸盤が持つ固有の振動数などが原因とは考えにくいことになる。

板厚が違っても同じ波状紋が出た。しかも想定とは逆に薄板の方に深い文様が出ているように見える。

切り粉の排出に原因があるのかどうかは分からなかった。

.

電動糸鋸で切ったら、切断面に波状紋が出来た。

写真は3D切りで現れた波状紋。

波状紋は斜め45度ぐらいで規則正しい。

指先で撫でるとデコボコが感じ取れる。

これを消すには、サンドペーパーで表面を一皮剥かなければならない。

使ったブレードはアサリが大きめの「木工薄板用」。

ブレードの不良だろうと考えて新品に交換してみると一見きれいに切れたが、よくよく観察すると、ごく微かな波紋が認められた。

新旧2つのブレードを見比べても形状の違いは見つからない。

原因不明である。

作品のデコボコは磨けば直せるが、それよりも興味深いのは波状紋が出来るメカニズムである。

糸鋸盤の上下動ストロークは15ミリ前後で、おおむね定速で動き続ける。

これに対して、作品を手押しして切り進む速度は一定ではないし、一時停止することもあるのに、出来た波紋の間隔や傾斜角度は一定で規則正しい。

どうしてこうなるのか、不思議でたまらない。

誰か推理出来る人居ませんか?

.

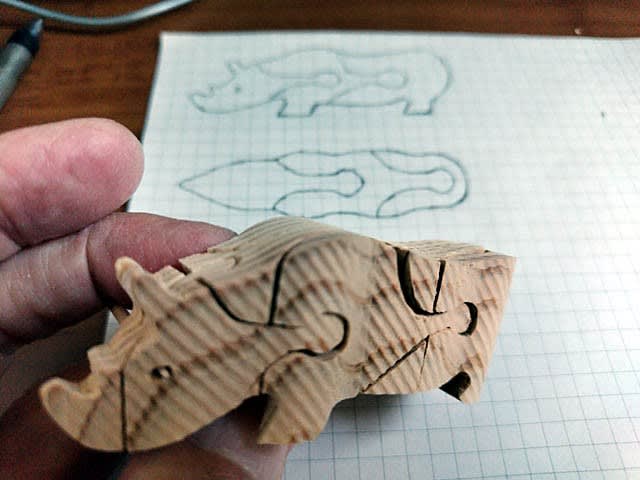

この図面どおりにカットした。

切り終えて、サンドペーパーをかけたもの。

図面の3番と5番のカットで、左右の足が上手く切り分けられた。

最後に3番と5番にくっついている足の余分を切除。

6ピースと爪楊枝をバラして記念撮影。

もう少し磨いて塗装すれば完成である。

制作には2時間ほどかかった。

図面検討したり試し切りをして、試行錯誤するのが楽しかった。

次に楽しめるネタを探さなくては・・・

今日はカット図面が出来たので試し切り。

図面と切り抜き手順に矛盾や改善点はないか。4本の足がどんな形状になるか。

などの確認が目的。

使っている糸鋸盤はピンブレード仕様である。

使ったブレードは木工薄板用で、上側のピンを抜いて安全ピンに差し替えたもの。

これは友人の発案だが、おかげで作業スピードが早くなった。

作業時間はほぼ1時間。

お試し意識と歪んだ角材を使ったせいで雑な出来になったが、目的は果たせた。

気付いた問題部分を修正して、カット図面を作り直した。

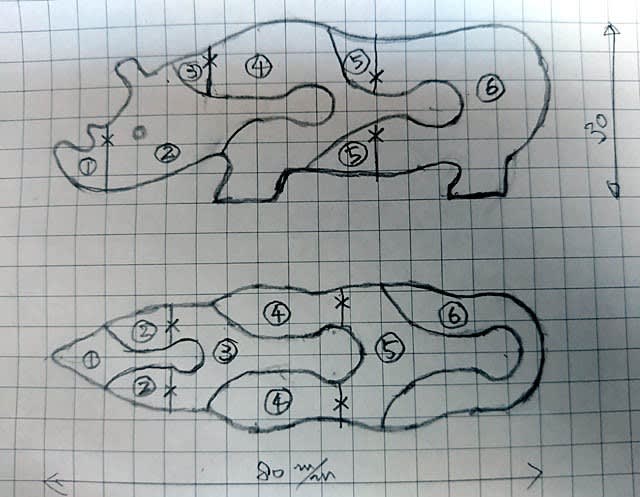

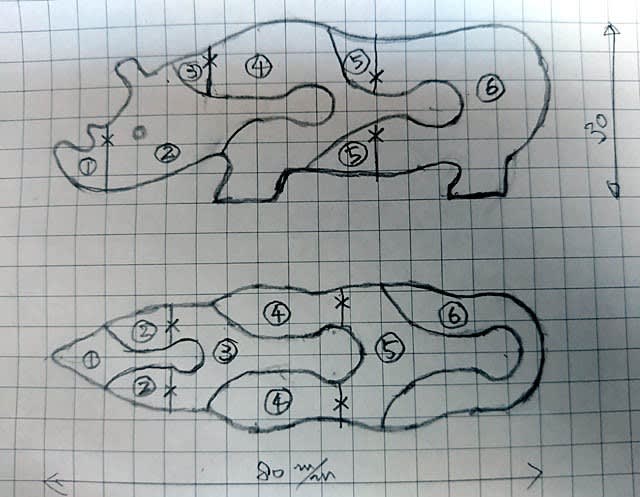

その図面を公開。

側面図と平面図、数字は6ピースの連番。

✗を付けた線は、カットしなくても、別方向からのカットで出来る境界線。

これなら脚も耳も、左右が切り分けられる筈である。

次は本番切りだから丁寧にやろう。

両図面の外形を切り抜いて、あとは番号順にピースを抜いて行けばいい。

最後に、1と3と5にくっついている余分な足や耳を切除すれば糸鋸作業はおしまいである。

.

糸鋸の3D作品は角材を2方向から切って作る。

だから切断図面は、側面図と平面図の2枚が必要になる。

単純に2方向から切るだけで望みの形にならない場合は、切った一部を取り外しながら切ったりもする。

ネットでこんな作例を見つけた。

サイの組み木である。

面白そうな作品だが、みつけたのはこの写真1枚だけで、カット図面がない。

これを見ながら、カット用の平面図と側面図を作る必要がある。

どんな図面になるのか。

図面が出来たらどんな手順で切るのか。

写真をにらみながら考えても、立体というのはイメージするのが難しい。

例えば、2方向から単純に切れば右足と左足が繋がってしまいそうである。

どうしたものか、思案中。

3Dに強い方は、切断の手順を想像してみませんか。

.

アマゾンに注文して20日後に中国郵便で届いた、電動糸鋸用のスパイラルブレード。

2本のブレードをビニール片で束ねて、ポリ袋に入れてあった。

この束ねた部分が赤く錆びていた。

鋸歯のある極細ブレードは手袋では扱いにくい。

たぶんだが、素手で作業しているせいだろう。

たぶんだが、素手で作業しているせいだろう。

刃物を錆びさせてはいけない。

写真はオイルで洗った後なのできれいだが、大陸製にありがちなトラブルである。

このスパイラルブレードは、まだ使ったことのないタイプである。

上の2本が届いたブレードで、下が現在使用中のもの。

上は刃付けしたブレードをねじってある。

下は丸棒に螺旋状の溝を切ってある。

使い勝手がどう違うのかは、まだわからない。

.

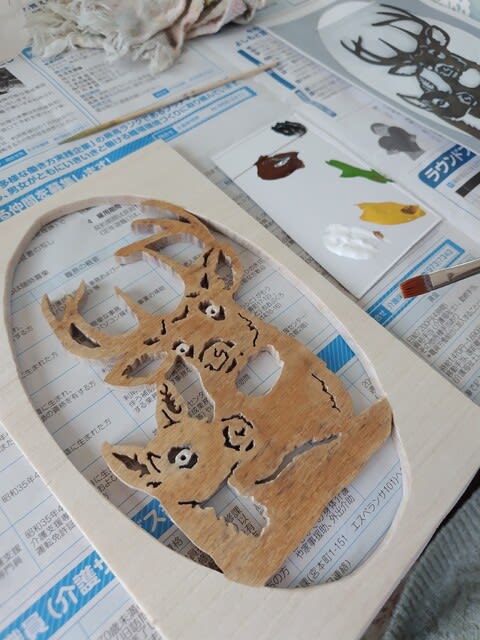

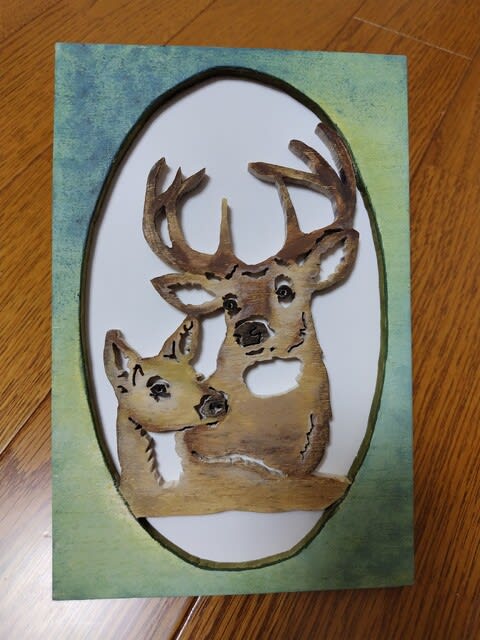

初めてスパイラルブレードを使った作品の原図はこれ。

雄鹿と牝鹿のカップル。

昨日クイズに出したら、完璧に読まれてしまった。

正解のUさんに脱帽。

シルエットぽい作品だが、切り抜いたらどんな見え方になるのか。

板厚によっては小さな切り抜き部分は暗くなってしまう。

特に目の辺りの影は表情に影響するだろうな。

懸念しながら糸鋸作業が終了。

白いから、原図と印象が違う。

原図のように黒っぽく塗ろうと思ったら、カミさんが「私が塗ってあげる」。

一任すると、早速トールペイントの絵の具を塗りだした。

ありゃりゃ・・・

想像してたものと随分違う。

眼が少女漫画みたいになってきたぞ。

周囲も彩色されて、糸鋸作品というより、絵になってきた。

スパイラルブレードの初作品は、夫婦の合作になってしまった。

.