平岡正明の本を、二冊ともいつも手の届くところに置いてあると言いながら、すぐ近くに「風太郎はこう読め」の一冊があるのを、すっかり忘れていた。珍しく古本屋の包装紙でカバーをかけて本棚に突っ込んだきり、何の本とも分らぬままに影を失ってしまっていたのだ。ぱらぱらと頁を捲れば、確かに一度は読んだような気がしないでもないが、一言たりとも頭の中に照応する痕跡はない。きれいに拭い去られている。もしかしたら読んでいるという頼りない感覚が、そこはかとなく漂っているだけである。

風太郎忍法を論じて、山田風太郎は『ドグラマグラ』における細胞主体説の継承者であると考えられる、とさらり書き流してあるのも、本の中に次から次へと本が現れるという、あの妖術のほんのさわりに過ぎない。縦横に書物を喚び寄せては面白楽しませる平岡正明手練の奥義は、ここに極まって、読めば読むほど本の面白さを増幅させ、煮え立たせるまでの神域に達してしまっているようだ。

今、この本を拾い読みしていて、惹き付けられる訳はそれだけではないことに気がついた。平岡正明のほかには誰も発明し得ない「あねさん待ちまちルサンチマン」だの「福岡玄洋社のルサンチマン」だのの言葉の節回しに、ボタ山臭い郷愁を強く感じて惹き付けられるのは、それこそ洞海湾に面した工場にいる過去の自分からの、独り心理遺伝が覚醒してくるからなのだと。ことに、部屋の中がこんなに暑いと、コークス工場の屋上掃除の記憶まで引き連れて覚醒してくるからなのだと、その術中にはまったあげくに、たわけたことをほざきたくなってくる。

最新の画像[もっと見る]

-

辞書は大小を超越する宇宙書物である

9年前

辞書は大小を超越する宇宙書物である

9年前

-

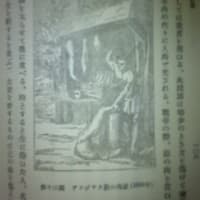

ラブクラフトが夢想した『コンゴ王国』

14年前

ラブクラフトが夢想した『コンゴ王国』

14年前

-

乱歩「孤島の鬼」は西日を浴びて読む

16年前

乱歩「孤島の鬼」は西日を浴びて読む

16年前

「瓶詰の古本」カテゴリの最新記事

沼とそれを包む濃霧という別世界、小暗い神秘の国(モーパッサン)

沼とそれを包む濃霧という別世界、小暗い神秘の国(モーパッサン) 辞書を編む人たちなら、手塩にかけた辞書がひとりぼっちで働き詰めに働くのは可哀...

辞書を編む人たちなら、手塩にかけた辞書がひとりぼっちで働き詰めに働くのは可哀... 予知と予測は同じことではないので、適切に使い分ける必要があるらしい(佐野利器)

予知と予測は同じことではないので、適切に使い分ける必要があるらしい(佐野利器) 実利に偏した頭脳は人物の為した業績の精神的価値に思い及ぶなど毛頭なく、利得効...

実利に偏した頭脳は人物の為した業績の精神的価値に思い及ぶなど毛頭なく、利得効... 木村鷹太郎という審美の熱源(木村鷹太郎)

木村鷹太郎という審美の熱源(木村鷹太郎) 盛期の大江戸、百花爛漫の粧いに賑わう(邦枝完二)

盛期の大江戸、百花爛漫の粧いに賑わう(邦枝完二) 日中に夢見る人、世界の秘鍵を求め光明暗黒の海を渡る者(ポー)

日中に夢見る人、世界の秘鍵を求め光明暗黒の海を渡る者(ポー) 文事・宣伝に通じたえらい人達がちゃちな話の種を大ごとに仕立てて商売などしてい...

文事・宣伝に通じたえらい人達がちゃちな話の種を大ごとに仕立てて商売などしてい... 「國民字典」おくがき(日下部重太郎)

「國民字典」おくがき(日下部重太郎) 現実と隔てる磨りガラスの向こうに怪異の世界を見透す小説家にとっては、心理遺伝...

現実と隔てる磨りガラスの向こうに怪異の世界を見透す小説家にとっては、心理遺伝...