私のお節介な杞憂にかかわらず、水鶏氏は書物論の不体裁な見落としを検分するために、自ら紡いだ言葉を行きつ戻りつ手繰り返していた。

「文字は一つ一つが人間の経験を純化した歴史蓄積体です。それらが人為を媒介に呼応し結び合い、一冊の書物として自己認識する破暁を迎える。主意識に喩えれば、自我を客体として凝視している主体であった自我が、次は客体となって高次の自我により発見(対象化)されるという入れ子細工の連鎖に愕然とします。

我々が内在したものからのみ出来上がっていると考えるのは錯覚であることに照らせば、書物もまた、内在物である文字からのみ構成されていると考えるのは錯覚であって、人の精神と等しく自我の客体化を遂げることで、書物は現世界を生動させる複層の一郭になり得るのではないでしょうか。」

書物が自らを客体視するとは、すこぶる大胆な理論である。浮世離れに近い水鶏氏の言辞をいかほど察しようとも、何者になるかは何者であるかを自ら発見することだぐらいのごまかしで終わってしまう。私の小物振りもここに極まれりである。

最新の画像[もっと見る]

-

辞書は大小を超越する宇宙書物である

9年前

辞書は大小を超越する宇宙書物である

9年前

-

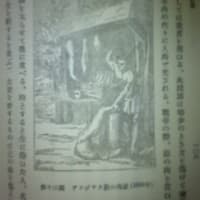

ラブクラフトが夢想した『コンゴ王国』

14年前

ラブクラフトが夢想した『コンゴ王国』

14年前

-

乱歩「孤島の鬼」は西日を浴びて読む

16年前

乱歩「孤島の鬼」は西日を浴びて読む

16年前