改訂しました。

支 シ・ささえる 支部

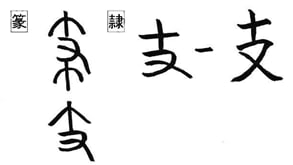

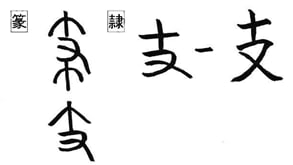

下図は竹の古文字変遷

解字 篆文第一字は[説文解字注]が取り上げた古い字形で「上下に分かれた竹の半分を持つ形」とし、第二字は[説文解字]が「手に半竹をもつ。竹の枝なり」とする。半竹とは何か?それは竹の変遷図を見るとわかる。甲骨文字は竹の枝が節から二つに分かれて垂れている形であるが、金文以降、枝が分離してしまった。そこで[説文解字]は竹が2本生えている形と解釈しているのである。したがって篆文の字形はどちらとも枝の生えている竹を手でもつかたちで、竹を手で支持(ささえもつ)意をあらわす。また、持った竹に枝があることから、えだ・わかれたもの・わかつ意となる。字形は篆文第2字の竹が隷書(漢代)で十に変化し、現代字は支となった。

意味 (1)ささえる(支える)。「支柱シチュウ」「支持シジ」 (2)わかれ。えだ。「支部シブ」「支隊シタイ」 (3)わかつ。分けて出す。「支払い」「支出シシュツ」 (4)「支度シタク」とは、用意する・準備すること。

イメージ

「手に竹をもつ」 (支)

持った竹の枝は「枝分れ・分かれる」(枝・肢・岐・跂・翅)

「手に持った竹」(技・伎・妓)

音の変化 シ:支・枝・肢・翅 キ・ギ:岐・技・伎・妓・跂

枝分れ・分かれる

枝 シ・えだ 木部

解字 「木(き)+支(えだわかれ)」の会意形声。えだわかれたした木、つまり木の枝の意。

意味 えだ(枝)。「枝葉末節シヨウマッセツ」「枝道えだみち」

肢 シ 月部にく

解字 「月(からだ)+支(わかれる)」の会意形声。胴体から枝わかれした手と足。

意味 (1)手と足。てあし。「肢体シタイ」(手足)「四肢シシ」(両手と両足。動物の4本の足)「義肢ギシ」(四肢の失われた部分を復元した人工の手や足) (2)本体から分かれた部分「選択肢センタクシ」

岐 キ・ギ・わかれる 山部

解字 「山(やま)+支(わかれる)」の会意形声。山の枝道。

意味 (1)えだみち。「岐路キロ」(わかれみち) (2)わかれる。枝状にわかれる。「分岐点ブンキテン」「多岐タキ」 (3)地名。「岐阜ギフ」(①中部地方の県。②岐阜県南部の県庁所在市、長良川に臨む商業・交通の要地)

跂 キ・ギ・はう・つまだてる

解字 「足(あし)+支(わかれる)」の会意形声。足がたくさん分かれ出ている虫が、くねりながら行くこと。はう・はってすすむ意。また、同音の企キ(つま先立つ)に通じ、つまだてる・まちのぞむ意となる。

意味 (1)はう(跂う)。はってすすむ。「跂跂キキ」(はう虫のゆくさま)「跂行キコウ」(はうように進む)「跂行喙息キコウカイソク」(跂行は虫がはう、喙息は鳥が喙(くちばし)で息をする。動物一般・いきものをいう) (2)つまだつ(跂つ)。つまだてる(跂てる)。かかとをあげて遠くを見る。「跂足キソク」(待ち望んでつま先で立ち上がる。=跂踵キショウ。踵は、かかと)「跂望キボウ」(つま先立ちして望む。まちこがれる。=希望)

翅 シ・つばさ・はね 羽部

解字 「羽(はね)+支(わかれる)」の会意形声。体からわかれ出る羽。鳥や虫のはねをいう。

意味 (1)つばさ(翅)。はね(翅)。鳥や虫のはね。「翅翼シヨク」(つばさ)「鱗翅類リンシルイ」(チョウやガなど翅と体が鱗粉リンプンで被われている昆虫の種類) (2)魚のひれ。「魚翅ギョシ」

手に持った竹

技 ギ・わざ 扌部

解字 「扌(て)+支(手に持った竹)」の会意形声。手に持った竹を、さらに手で加工してカゴなどの製品をつくること。人間の手のわざをいう。

意味 わざ(技)。てなみ。うでまえ。たくみ。「技芸ギゲイ」「技巧ギコウ」「技術ギジュツ」

伎 ギ・キ・わざ イ部

解字 「イ(人)+支(=技。わざ)」の会意形声。人間の体の動きで表現するわざをいう。

意味 (1)わざ(伎)。わざおぎ。「伎楽ギガク」(古代の舞楽)「歌舞伎カブキ」「伎芸ギゲイ」(歌舞や音曲などのわざ) (2)わざを心得た人。 ※伎は主に芸能の技に使う。

妓 ギ 女部

解字 「女+支(=伎。芸能のわざ)」の会意形声。伎芸ギゲイを用いてもてなす女性。

意味 芸者。わざおぎ。うたいめ。「妓女ギジョ」「芸妓ゲイギ」「娼妓ショウギ」

※京都では未成年の舞子を「舞妓まいこ」といい、数年の修行を終えると「芸妓ゲイこ」となる。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

支 シ・ささえる 支部

下図は竹の古文字変遷

解字 篆文第一字は[説文解字注]が取り上げた古い字形で「上下に分かれた竹の半分を持つ形」とし、第二字は[説文解字]が「手に半竹をもつ。竹の枝なり」とする。半竹とは何か?それは竹の変遷図を見るとわかる。甲骨文字は竹の枝が節から二つに分かれて垂れている形であるが、金文以降、枝が分離してしまった。そこで[説文解字]は竹が2本生えている形と解釈しているのである。したがって篆文の字形はどちらとも枝の生えている竹を手でもつかたちで、竹を手で支持(ささえもつ)意をあらわす。また、持った竹に枝があることから、えだ・わかれたもの・わかつ意となる。字形は篆文第2字の竹が隷書(漢代)で十に変化し、現代字は支となった。

意味 (1)ささえる(支える)。「支柱シチュウ」「支持シジ」 (2)わかれ。えだ。「支部シブ」「支隊シタイ」 (3)わかつ。分けて出す。「支払い」「支出シシュツ」 (4)「支度シタク」とは、用意する・準備すること。

イメージ

「手に竹をもつ」 (支)

持った竹の枝は「枝分れ・分かれる」(枝・肢・岐・跂・翅)

「手に持った竹」(技・伎・妓)

音の変化 シ:支・枝・肢・翅 キ・ギ:岐・技・伎・妓・跂

枝分れ・分かれる

枝 シ・えだ 木部

解字 「木(き)+支(えだわかれ)」の会意形声。えだわかれたした木、つまり木の枝の意。

意味 えだ(枝)。「枝葉末節シヨウマッセツ」「枝道えだみち」

肢 シ 月部にく

解字 「月(からだ)+支(わかれる)」の会意形声。胴体から枝わかれした手と足。

意味 (1)手と足。てあし。「肢体シタイ」(手足)「四肢シシ」(両手と両足。動物の4本の足)「義肢ギシ」(四肢の失われた部分を復元した人工の手や足) (2)本体から分かれた部分「選択肢センタクシ」

岐 キ・ギ・わかれる 山部

解字 「山(やま)+支(わかれる)」の会意形声。山の枝道。

意味 (1)えだみち。「岐路キロ」(わかれみち) (2)わかれる。枝状にわかれる。「分岐点ブンキテン」「多岐タキ」 (3)地名。「岐阜ギフ」(①中部地方の県。②岐阜県南部の県庁所在市、長良川に臨む商業・交通の要地)

跂 キ・ギ・はう・つまだてる

解字 「足(あし)+支(わかれる)」の会意形声。足がたくさん分かれ出ている虫が、くねりながら行くこと。はう・はってすすむ意。また、同音の企キ(つま先立つ)に通じ、つまだてる・まちのぞむ意となる。

意味 (1)はう(跂う)。はってすすむ。「跂跂キキ」(はう虫のゆくさま)「跂行キコウ」(はうように進む)「跂行喙息キコウカイソク」(跂行は虫がはう、喙息は鳥が喙(くちばし)で息をする。動物一般・いきものをいう) (2)つまだつ(跂つ)。つまだてる(跂てる)。かかとをあげて遠くを見る。「跂足キソク」(待ち望んでつま先で立ち上がる。=跂踵キショウ。踵は、かかと)「跂望キボウ」(つま先立ちして望む。まちこがれる。=希望)

翅 シ・つばさ・はね 羽部

解字 「羽(はね)+支(わかれる)」の会意形声。体からわかれ出る羽。鳥や虫のはねをいう。

意味 (1)つばさ(翅)。はね(翅)。鳥や虫のはね。「翅翼シヨク」(つばさ)「鱗翅類リンシルイ」(チョウやガなど翅と体が鱗粉リンプンで被われている昆虫の種類) (2)魚のひれ。「魚翅ギョシ」

手に持った竹

技 ギ・わざ 扌部

解字 「扌(て)+支(手に持った竹)」の会意形声。手に持った竹を、さらに手で加工してカゴなどの製品をつくること。人間の手のわざをいう。

意味 わざ(技)。てなみ。うでまえ。たくみ。「技芸ギゲイ」「技巧ギコウ」「技術ギジュツ」

伎 ギ・キ・わざ イ部

解字 「イ(人)+支(=技。わざ)」の会意形声。人間の体の動きで表現するわざをいう。

意味 (1)わざ(伎)。わざおぎ。「伎楽ギガク」(古代の舞楽)「歌舞伎カブキ」「伎芸ギゲイ」(歌舞や音曲などのわざ) (2)わざを心得た人。 ※伎は主に芸能の技に使う。

妓 ギ 女部

解字 「女+支(=伎。芸能のわざ)」の会意形声。伎芸ギゲイを用いてもてなす女性。

意味 芸者。わざおぎ。うたいめ。「妓女ギジョ」「芸妓ゲイギ」「娼妓ショウギ」

※京都では未成年の舞子を「舞妓まいこ」といい、数年の修行を終えると「芸妓ゲイこ」となる。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます