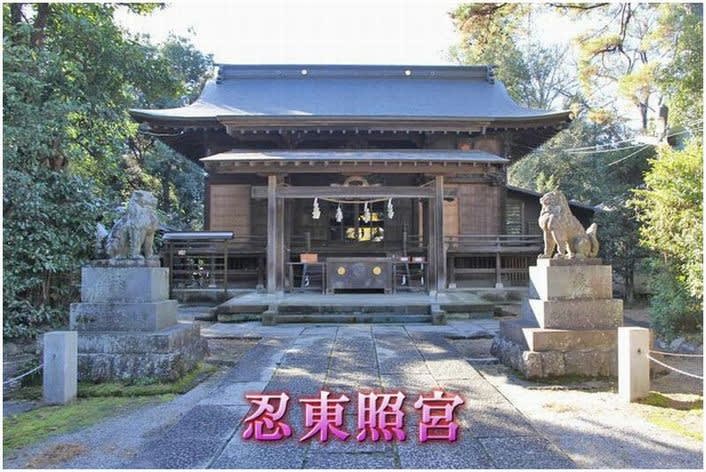

名 称:東照宮

通 称:忍東照宮(おしとうしょうぐう)

祭 神:徳川家康公、松平忠明命、八幡大神

社 格:旧村社

創 建:鎌倉時代の建久年間(1190年-1199年)、忍三郎・忍五郎家時などの一族が当地に居住した頃、

あるいは室町時代の延徳3年(1491年)に成田親泰が忍城を築城した頃とも言われる

本 殿:入母星造り

所在地:埼玉県行田市本丸12-5

行田市の中心部にある忍城址は何回か訪ねています。散策するのはいつも御三階櫓(模擬櫓・行田市立博物館)などの

ある本丸跡ばかりでした。国道125号線を挟んで本丸跡とは反対側にある諏訪曲輪跡には、東照宮や諏訪神社や境内社

がいくつか鎮座しています。今回初めて諏訪曲輪跡にも歩を進めてみました。そのうちの東照宮(忍東照宮)について

少しではありますが触れてみました。

国道沿いにある境内入り口には「諏訪社」の大きな一対の標柱。

左側の玉垣の端の石柱に「忍東照宮」と刻まれています。

一の鳥居

御神木

二の鳥居 扁額には諏訪神社・東照宮が並記されていますが、この先にあるのは東照宮で、諏訪神社は別の場所です。

玉垣前に設置されてい「諏訪神社 東照宮」の案内(説明)板

東照宮の説明文のみを転記しておきます

当社は、家康公の娘、亀姫が父の肖像を頂き、後に子の松平忠明公に伝え、忠明公が寛永2年(1625)、大和国郡山城内に

社殿を造営して、肖像を安置したことに始まる。以来、藩主・藩士崇敬の社となった。その後、移封の都度遷座され、慶応

4年(1868)鳥羽・伏見の戦の折、大坂蔵屋敷内の東照宮を、当社に合祀した。

社領は、郡山当時より百石を受け継ぎ、明治維新まで続く。その地は、埼玉古墳群の辺りであったと伝えられている。

明治4年(1871)、藩主東京移住のために祭祀断絶の危機を迎えるが、旧藩士ら相計り、同7年に下荒井の地より、本丸の一

部である諏訪郭内の忍東照宮境内一隅に本殿を移し、同33年に藩祖、松平忠明公を配祀した。現在の拝殿は昭和5年の造営

である。 社務所

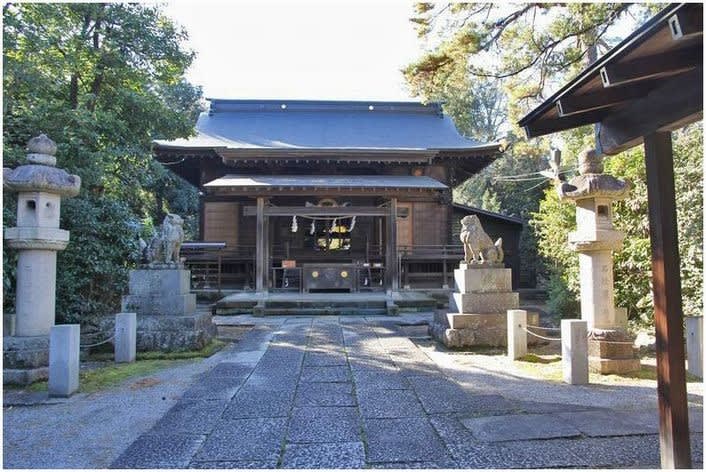

忍東照宮社殿 参道右側に忍東照宮・諏訪神社御朱印授与場所があります

拝殿

東照宮扁額 徳川宗家16代当主の徳川 家達(いえさと)公によるもの

訪問日:2016年(平成28年)12月2日(金)