毛呂山町小田谷698に所在する「毛呂氏館跡」を訪ねてきました。現在、この地には毛呂氏が開基した「長栄寺」が残るのみです。

毛呂氏は藤原鎌足の後裔が毛呂郷に移住して毛呂氏を称したのが始まりとされ、毛呂季光を祖として15代が、この毛呂氏館に居住したといわれています。

季光は、源頼朝からの信任厚く源氏一門に準ずる破格の扱いを受けたと言われる。戦国時代、天正18年(1590)秀吉の小田原攻めの際、八王子城に籠り

毛呂氏一門の多くはこの時討死した。その後、小田原本城も開城となり、400余年に亘った毛呂氏は滅び、残された妻子は他村に移るやむなきに至ったとのこと。

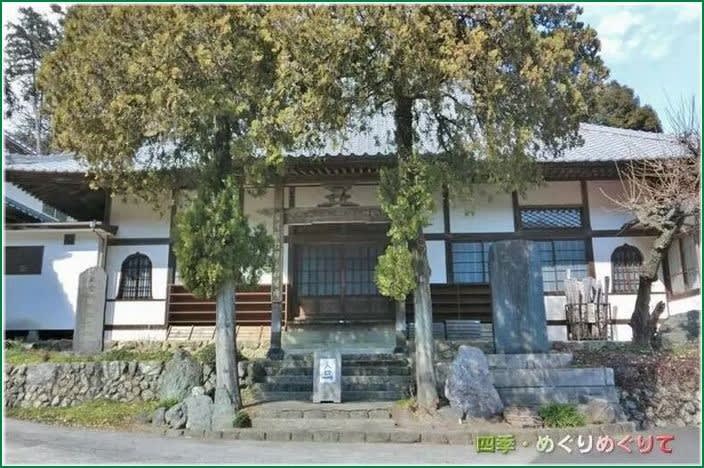

長栄寺山門 「金嶋山」の山号扁額

参道脇に建つ「毛呂顕季館跡」の石碑 単に毛呂氏館跡でよかったのにと思いますが

「埼玉県選定重要遺跡 毛呂氏館跡」の標柱 右側面に長栄寺に関しての簡易な説明が記されています

この長栄寺は、かつて毛呂氏の館があった所である。戦国末の大永五年、毛呂土佐守顕季は館を廃し寺を建て、

越生龍穏寺七世節庵良筠和尚を招いて開山したのが、この金嶋山長栄寺である。(以下省略)

本 堂 昭和46年の火災で焼失し、その後再建されたもの 下の鐘楼も同様

鐘 楼

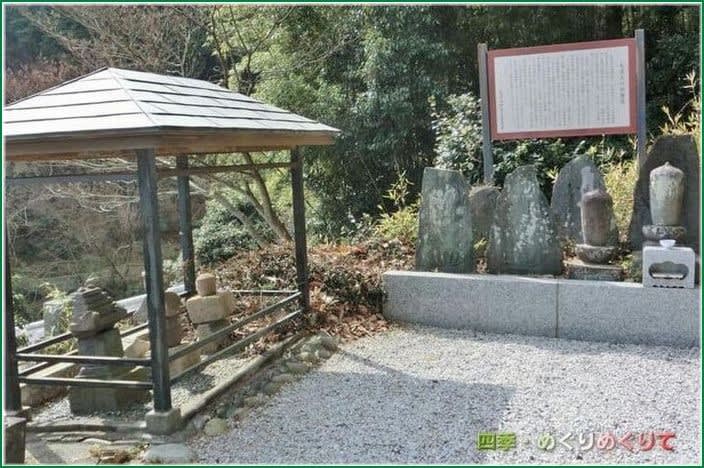

本堂裏手の山林端にある毛呂氏の供養塔

「毛呂氏の供養塔」の説明板

毛呂氏の大まかな歴史が分ります

供養塔

供養塔

「毛呂氏の供養塔」の更に上にある毛呂氏館跡を目指します 親切に標識があります

人が踏み歩いた跡のとおり進みます

墓地の脇を抜けると「毛呂氏館跡」の標識があり この先が平場(削平地)になっています

平場(削平地) さほど広さはありませんが郭跡と考えてでよいでしょう

空堀 堆積物で埋まっており浅くなってしまっています 写真では堀割状態がわかり難いかと

土 塁

本堂と反対側の山の途中にある不動堂 堂側面には木製宝刀が

鐘楼等の建物の背後にある山林が毛呂氏館跡

散策日:2017年(平成29年)2月17日(金)