ゲンジボタルの幼虫上陸の様子は、これまで各地で観察し撮影してきたが、今回、初めて東京都内のゲンジボタル生息地で観察し、写真に記録として残すことができたので掲載したいと思う。

ゲンジボタルの幼虫は、およそ8か月から個体によっては3年8か月の水中生活を終え終齢に達すると、陸地で蛹になるために上陸をする。その時期は、全国各地の生息地ごとにおおよそ決まっており、その時期に達して以下に示した細かな基本的条件が合致した夜に上陸が行われる。(飼育して放流した幼虫は体内時計が狂っており、以下の条件とは関係なく上陸する場合がある。)

- 日長時間が、12~13時間であること。

- 上陸時の気温が、水温より高い、もしくは約10℃以上であること。

- 降雨であること。(または降雨後で陸地が十分に濡れていること。)

ゲンジボタルの幼虫上陸の観察は、基本的諸条件の合致もさることながら、これまでは私の休日とも重ならなければ行うことができず、なかなか十分な観察ができていなかった。そこで、秋までは時間を自由に使うことができる今年は、いつでも上陸の観察に行けるよう毎日天気予報をチェックしながらチャンスを待ち、上陸すると思われる日に出掛けた。

4月と5月の訪問記録を列挙すると以下になるが、特に岐阜県では、6月中旬頃に数百という西日本型ゲンジボタルが乱舞するにも関わらず、観察できた上陸数が少なかった。現地の守る会による連日の観察でも、極少数の上陸個体しか見られていない。上陸場所が見えない場所なのか、観察していない深夜に多数が上陸しているのか、上陸条件の定説を覆すような特別な地域特性があるのか、あるいは、今年は上陸数が極端に少ないのか・・・はっきりしたことは分からないままである。

- 4/04 山梨県の生息地/気温15℃ 雨が降らず上陸なし

- 4/21 岐阜県の生息地/気温13℃ 17時から小雨 上陸は3頭のみ(4/16に守る会が初上陸を確認)

- 4/24 山梨県の生息地/気温15℃ 雨 上陸は1頭のみ

- 5/01 東京都の生息地/気温11℃ 雨 見える範囲で100頭以上が上陸

- 5/02 東京都の生息地/気温15℃ 朝から晴天で、新たな上陸個体はなし。昨夜の居残り個体が陸地の途中で発光

- 5/07 東京都の生息地/気温14℃ 雨は朝だけで、新たな上陸個体は数頭のみ

- 5/08 東京都の生息地/気温11℃ 雨 見える範囲で40頭以上が上陸

- 5/13 東京都の生息地/気温17℃ 雨 見える範囲で20頭ほどが上陸

今回、観察を行った東京都内の生息地は、山間部の渓流で生息域はおよそ5kmに及ぶ。上流域の発生地は点在で発生数も多くはないが、下流域はまとまって発生しており、毎年6月下旬頃になると多くのゲンジボタル(残念ながら西日本型)が舞い、その様子は、何度も通って写真と動画にも収めている。2019年の台風による記録的豪雨で2020年から発生が激減してしまったが、昨年からようやく復活の兆しが見え始めたので、今回は下流域の約300mにおいて集中的に観察を行い、撮影も行った。

現地には、上記のように計5回訪れた。17時から待機し、上陸の時を待っていると、幼虫は、石組みの垂直護岸、砂利のなだらかな岸、淵からいきなり岩壁、早瀬の岩をいくつも乗り越えながら岸にたどり着くと言った様々な岸辺の物理的環境において上陸を行っていた。全体的に河川の南側の岸に上陸する幼虫が多いが、対岸の北側に上陸する幼虫も少なからず見られた。幼虫の生活場所から近い岸辺に上陸すると考えると、幼虫は、河川のある一部に集まっているのではなく、下流域の約300mの平瀬、早瀬、淵に分散して生息していると言える。

降雨時における上陸の開始時間は、岸辺の樹木が河川まで覆いかぶさっている暗い場所では18時45分。そうでない場所では、その日の空の暗さで異なるが、概ね19時半頃からで、水中から出ると発光を始める。最初に1頭が発光を始めて上陸しだすと、次々に他の幼虫も上陸を始める。22時頃から上陸を始める幼虫もいるが、極少数であった。上陸の最中では、複数の幼虫の発光が同期することもあり、先を行く幼虫の後を追うように、離れた場所からルートを変更して同じ方向へと上って行く幼虫も見られた。

水際から潜土できそうな場所までは最低でも5mあり、場所によっては10m以上もある。地域によっても違いはあるだろうが、幼虫は、上陸開始から3時間程度が這い上がる限度のようであり、それを過ぎると発光を止めて、その場に留まってしまう個体が多かった。したがって、一晩で潜土場所までたどり着けない幼虫も多く、その場合は翌晩に再開し、雨が降っていなくても暗くなると発光を始めて這い上がっていた。

朝から全く雨が降っておらず、陸地が乾いていると水中からの上陸は一切ない。実験的に、ジョウロで一時間ほどかけて川の水を撒いて濡らしてみたが、上陸はしなかった。また、雨が降っても上陸開始時刻の19時の時点で止んでいた場合も、水中から新たに上陸を開始する幼虫は極めて少なく、上陸をしようとしても水際で止めてしまう個体が多い。居残り幼虫に関しては、深夜にしか雨が降っていない次の夜に観察しているから、雨の降りだしが深夜になった場合は、その時間から上陸していることが分かる。これは、以前に山梨県での観察がそうであり、この時は22時から小雨で23時過ぎから本降りとなり、0時からようやく幼虫が上陸を始めている。

屋外の自然河川の生息地では、とにかく「雨」が上陸のキーワードになっている。ちなみに、人工飼育の場合は、雨が降らない水槽で毎晩のように上陸することが不思議である。

今回の観察地(山間部)は、知人の観察によれば4月24日から上陸が始まっており、私も観察した5月1日が上陸数のピークで5月13日で終了したようである。これも地域によっても違いはあるだろうが、当地でのゲンジボタルの幼虫上陸 の期間は、おおよそ3週間で、その間の降雨日に上陸が行われたという結果である。成虫の発生は今後の気温次第ではあるが、例年通りの6月中旬頃からで6月25日頃がピークとなると思われる。尚、丘陵地では、4月22日に上陸が確認されているので、6月10日頃には発生ピークになるであろう。

ゲンジボタルの幼虫上陸の観察は、河川における幼虫の生活圏と蛹になるための潜土場所を把握でき、また、上陸の条件を知ることもホタルの生息環境保全に大いに役立つ。これまで、休日や天候とのタイミングから東京都内のゲンジボタル生息地において幼虫の上陸を観察することができなかったが、今年は観察により知見を深め、証拠となる記録写真も撮影することができた。暗い河川の水際から上がった途端に発光する幼虫たち。その光景は、まさに「地上の星」であった。

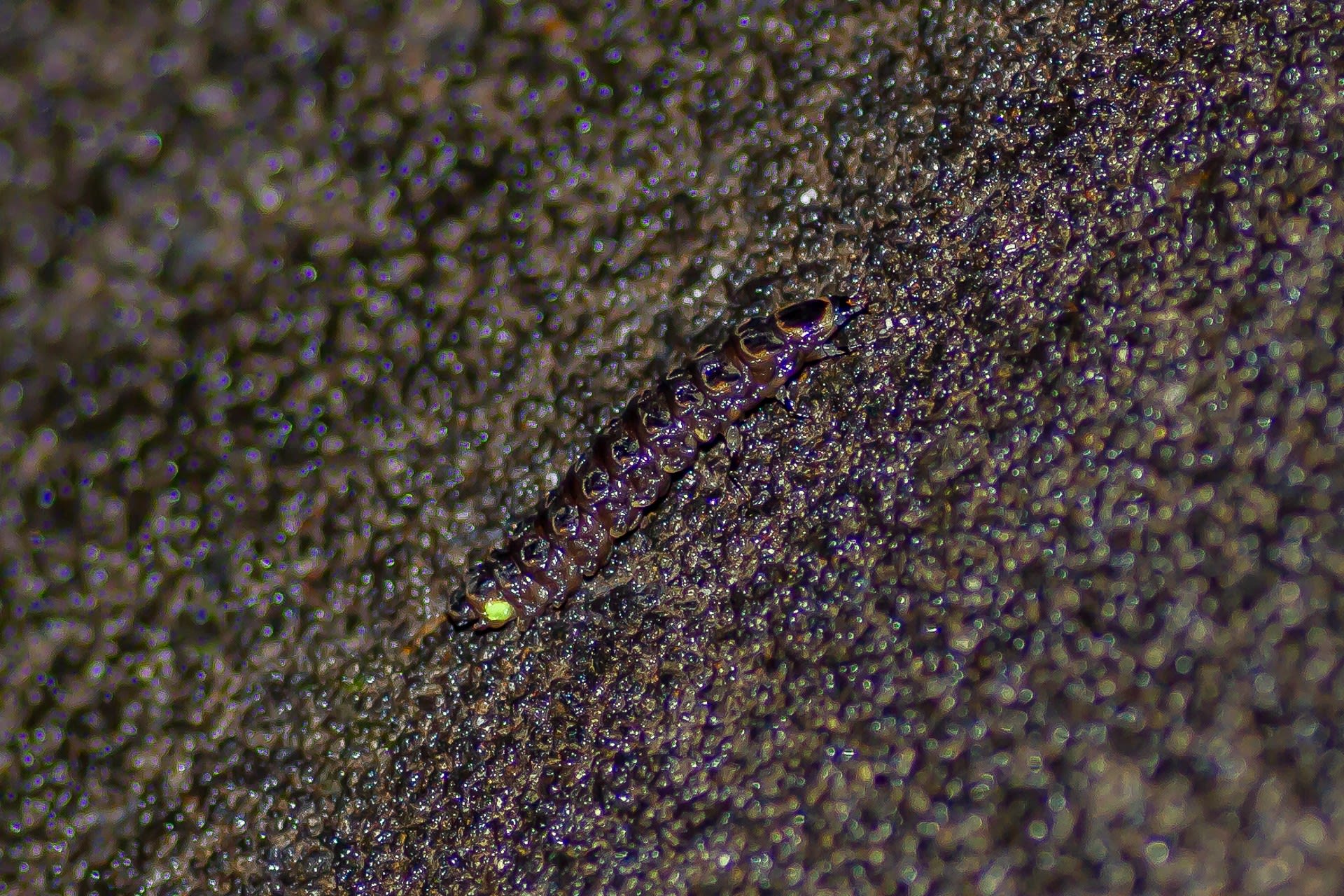

以下には、同じ河川における上陸光景2カ所の写真3枚と過去に別の場所で撮影した上陸幼虫の写真1枚を掲載した。上陸光景の写真には、それぞれ発光しながら岩の上や地上を這う幼虫の様子が光跡となって写っている。1枚目は、上陸後、かなり時間が経過してから撮影を開始したので、光跡が途切れ途切れになってしまっているが、早瀬の中の岩を乗り越える様子が写っていたので掲載することにした。3枚目の写真で、岩壁の途中から光跡が写っているのは、水際から上陸した幼虫ではなく、前日に上陸したものの潜土場所までたどり着けなかった居残り幼虫の光跡である。

「これまでできなかった事をやり抜く」と、自分に誓って早3か月。このゲンジボタルの幼虫上陸の観察もその1つである。まだ、次回降雨日には、東京都内の渓流源流部において上陸の観察を行いたいと思うが、今回、5回にわたり同行下さった竹本氏に心から御礼申し上げたい。

関連ブログ記事:ホタルの蛹と羽化

以下の掲載写真は、1920×1280ピクセルで投稿しています。写真をクリックしますと別窓で拡大表示されます。

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / マニュアル露出 F1.8 30秒 ISO 640 ×約2時間相当の多重(撮影地:東京都 2024.05.1 20:18~22:05)

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Canon EF17-35mm f/2.8L USM / マニュアル露出 F4.0 30秒 ISO 2500 ×約3時間相当の多重(撮影地:東京都 2024.05.13 19:31~22:18)

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Canon EF17-35mm f/2.8L USM / マニュアル露出 F2.8 30秒 ISO 1600 ×約3時間相当の多重(撮影地:東京都 2024.05.8 18:54~22:21)

Canon EOS 7D / TAMRON SP AF90mmF/2.8 Di MACRO1:1 / 絞り優先AE F2.8 16秒 ISO 400(撮影地:千葉県 2011.4.09 20:24)

東京ゲンジボタル研究所 古河義仁/Copyright (C) 2024 Yoshihito Furukawa All Rights Reserved.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます