江戸の頃、あの有名な明暦の大火(1657)を境に下総と呼ばれていた隅田川の向こう側は両国橋の架橋により現在の中川付近までは幕府奉行所の管轄が及ぶ範囲となっていきます。両国橋の両国とは武蔵と下総の二つの国を結ぶ橋であることからこう名付けれているのです。

法華経寺赤門

法華経寺赤門

二つの国が両国橋で繋がって、府内から東へと延びる千葉街道が江戸川を越えると、そこはまさしく下総の国。その下総の国に足を踏み入れる場所(現在の千葉県市川市)に関東における日蓮宗の巨刹として名高い「中山法華経寺」の壮麗な伽藍が長い歴史を刻んで静かに佇んでいます。

ここ法華経寺の最寄の駅はJRの下総中山駅か京成の中山駅なのですが、JRからは若干歩く距離が多くなります。一方、京成の中山駅は法華経寺の総門に隣接し、すぐに参道に導かれる距離にあります。

総門

総門

長い参道の始まりはまずこの総門。全体的に黒く塗られているため「黒門」と呼ばれています。建築年代は不明ですが、江戸時代中頃のものと言われています。大きな扁額にはなにやら文字が書かれていますが、現代人には判読できません。

門脇の由緒書きには「如来滅後、閻浮提内、本化菩薩、初転法輪、法華道場」と書かれているとのことです。

この総門を抜けて門前の店が並ぶ参道を歩くこと約200mほどで、目の前に立派な門が現れます。威風堂々とした構えのこの門は法華経寺の赤門と呼ばれ、当寺の象徴的な建物の一つとなっています。この赤門の創建は江戸の初期、寛永13年ですが、何度も再建され現在の門は大正末期に再建されたものです。門に掲げられている扁額の「正中山」は江戸初期の寛永三筆の一人である本阿弥光悦の書で市川市の指定文化財となっています。

赤門

赤門

仁王像(左)

仁王像(左)

仁王像(右)

仁王像(右)

赤門から参道を望む

赤門から参道を望む

赤門を抜けるといよいよ伽藍へとつづく参道が延びていますが、この参道に沿って両側には法華経寺の子院が並び、日蓮宗の巨刹のご威光と隆盛の証を感じ取ることができます。静かな空気が流れる参道が終わると、目の前に広い境内が現れます。その境内に圧倒的な存在感として立つお堂が左手奥に建っています。

大祖師堂

大祖師堂

これが法華経寺の象徴的な建造物である国の重要文化財指定の大祖師堂です。宗祖日蓮聖人を祀るお堂で創建は鎌倉時代に遡ります。しかしその後、幾度かの再建を経て、現在見ることができる祖師堂は江戸時代中期の延宝6年(1678)に再建されたものです。とはいえ400年近い時を経た建物なのです。

この建造物の特徴として屋根を二つ重ねたような比翼入母屋造り様式となっています。このような屋根を持つ寺社としては非常に珍しく、ここ法華経寺の他には岡山県にある吉備津神社本殿(国宝)だけです。

比翼屋根の大祖師堂

比翼屋根の大祖師堂

大祖師堂から五重塔を見る

もう一つ、伽藍建築の代表格として配置されているのが五重塔です。この五重塔は古いもので江戸初期の元和8年に加賀藩前田利光公の寄進により建立されたものです。関東地方で近世以前の様式をもつもので非常に希少価値が高く、当然のことながら国の重要文化財に指定されています。一般的には塔の各階層の屋根はもう少し張り出しているように思えるのですが、ここ法華経寺の五重塔の場合はそれほど屋根部分の張り出しがないため「ほっそり」とした姿が印象的です。

五重塔

五重塔

五重塔

五重塔

この五重塔のすぐそばに千葉県では一番の大きさを誇る大仏が鎮座しています。鋳造は江戸時代の享保4年(1719)です。

大仏

大仏

それでは先ほどの大祖師堂の裏手の高台へと進んでいきましょう。この高台には3つの建造物と一つの門が並んでいます。一つ目は当山守護の宇賀徳正神の本社で、財福の神として弁財天と並び広く知られている宇賀神堂です。

宇賀神堂

宇賀神堂

宇賀神堂の左隣に建つのがこれも国の重要文化財に指定されている「法華堂」です。単層入母屋造、銅板葺の堂々とした建造物で文応元年(1260)の創建のたいへん古いものです。このお堂には日蓮聖人が自で開眼した一尊四菩薩が安置され、併せて百日百座説法の霊跡として崇められています。

法華堂

法華堂

法華堂

法華堂

法華堂

法華堂

そしてこの法華堂の前に置かれているのがこれまた国の重要文化財である四足門ですが、この門は約700年前に鎌倉の愛染堂にあったものを移築し、法華堂の正門として立てたものです。

四足門

四足門

高台に置かれた三つ目のお堂は「刹堂(さつどう)」と呼ばれているものです。十羅刹女・鬼子母尊神・大黒様を安置し、罪障消滅の霊場となっています。

刹堂

刹堂

霊験あらたかな三つのお堂を参拝した後、大祖師堂と荒行堂をつなぐ回廊の途中に設けられた宝殿門をくぐり「聖教殿」へと進んでいきます。聖教殿は一種の宝物殿でここには日蓮聖人真筆で宗門最高の根本聖典と尊称される「観心本尊抄」「立正安国論」をはじめとする重要文化財が大切に保管されています。尚、毎年11月3日の文化の日に「お風入れ」の行事が行われています。

宝殿門

宝殿門

聖教殿

聖教殿

この聖教殿の敷地の右のほうに隣接するお堂が法華経寺の荒行が行われるお堂です。

それでは日蓮大聖人直授の秘伝である、大荒行が行われる荒行堂の建物へと進んでいきましょう。荒行が行われるお堂へは入ることができませんので、お堂の外観をご覧いただきます。

荒行堂

荒行堂

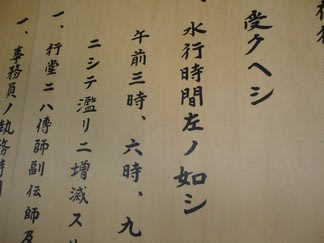

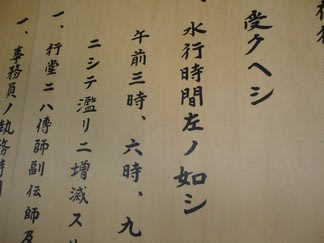

法華経寺の荒行は毎年11月1日から翌年2月10日までの真冬の時期100日間を通じて行われます。荒行僧の一日は、早朝二時に起床し、朝三時、一番の水から午後十一時まで一日七回、寒水に身を清める「水行」と、「万巻の読経」「木剣相承」相伝書の「書写行」があり、朝夕二回、梅干し一個の白粥の食事の生活が続きます。

大荒行堂での生活は、まさに以下の言葉の通りです。

寒水自粥凡骨将死(カンスイビャクジュクボンコツショウシ)

理懺事悔聖胎自生(リザンジゲショウタイジショウ)

荒行堂の入口を入り左手に進むと、修業僧面会所なるものと、行堂清規なる荒行期間の定め(掟書き)が掲示され、なにやら娑婆の世界からまったく別の世界に隔離されてしまうような雰囲気が漂っています。

修業僧面会所

修業僧面会所

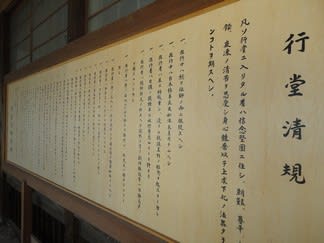

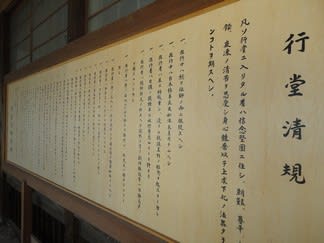

行堂清規

行堂清規

水行の掟

水行の掟

私自身それほど敬虔な仏教徒ではないのですが、一応宗派としては曹洞宗(禅宗)なのですが、日常の生活の中で禅の教えなどに触れたこともありません。一般的に私たちの世代も含め、若い世代の方々も信仰心というものが希薄で、私なんぞは外国人のように毎週教会に足を運び神に祈りを捧げるといった習慣がまったくありません。しかし、ここ日蓮宗の名刹である「法華経寺」を訪れてみて、日蓮聖人の教えに従い、選ばれし人だけが過酷な荒行に励み、日蓮聖人に近づこうとする人たちの信仰心の強さを肌で感じることができたいい機会となりました。たまには禅寺で座禅を組む時間も必要かな…と感じる次第です。

日蓮宗・中山法華経寺の発祥の地「奥の院」の佇まい

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

法華経寺赤門

法華経寺赤門二つの国が両国橋で繋がって、府内から東へと延びる千葉街道が江戸川を越えると、そこはまさしく下総の国。その下総の国に足を踏み入れる場所(現在の千葉県市川市)に関東における日蓮宗の巨刹として名高い「中山法華経寺」の壮麗な伽藍が長い歴史を刻んで静かに佇んでいます。

ここ法華経寺の最寄の駅はJRの下総中山駅か京成の中山駅なのですが、JRからは若干歩く距離が多くなります。一方、京成の中山駅は法華経寺の総門に隣接し、すぐに参道に導かれる距離にあります。

総門

総門長い参道の始まりはまずこの総門。全体的に黒く塗られているため「黒門」と呼ばれています。建築年代は不明ですが、江戸時代中頃のものと言われています。大きな扁額にはなにやら文字が書かれていますが、現代人には判読できません。

門脇の由緒書きには「如来滅後、閻浮提内、本化菩薩、初転法輪、法華道場」と書かれているとのことです。

この総門を抜けて門前の店が並ぶ参道を歩くこと約200mほどで、目の前に立派な門が現れます。威風堂々とした構えのこの門は法華経寺の赤門と呼ばれ、当寺の象徴的な建物の一つとなっています。この赤門の創建は江戸の初期、寛永13年ですが、何度も再建され現在の門は大正末期に再建されたものです。門に掲げられている扁額の「正中山」は江戸初期の寛永三筆の一人である本阿弥光悦の書で市川市の指定文化財となっています。

赤門

赤門 仁王像(左)

仁王像(左) 仁王像(右)

仁王像(右) 赤門から参道を望む

赤門から参道を望む赤門を抜けるといよいよ伽藍へとつづく参道が延びていますが、この参道に沿って両側には法華経寺の子院が並び、日蓮宗の巨刹のご威光と隆盛の証を感じ取ることができます。静かな空気が流れる参道が終わると、目の前に広い境内が現れます。その境内に圧倒的な存在感として立つお堂が左手奥に建っています。

大祖師堂

大祖師堂これが法華経寺の象徴的な建造物である国の重要文化財指定の大祖師堂です。宗祖日蓮聖人を祀るお堂で創建は鎌倉時代に遡ります。しかしその後、幾度かの再建を経て、現在見ることができる祖師堂は江戸時代中期の延宝6年(1678)に再建されたものです。とはいえ400年近い時を経た建物なのです。

この建造物の特徴として屋根を二つ重ねたような比翼入母屋造り様式となっています。このような屋根を持つ寺社としては非常に珍しく、ここ法華経寺の他には岡山県にある吉備津神社本殿(国宝)だけです。

比翼屋根の大祖師堂

比翼屋根の大祖師堂

大祖師堂から五重塔を見る

もう一つ、伽藍建築の代表格として配置されているのが五重塔です。この五重塔は古いもので江戸初期の元和8年に加賀藩前田利光公の寄進により建立されたものです。関東地方で近世以前の様式をもつもので非常に希少価値が高く、当然のことながら国の重要文化財に指定されています。一般的には塔の各階層の屋根はもう少し張り出しているように思えるのですが、ここ法華経寺の五重塔の場合はそれほど屋根部分の張り出しがないため「ほっそり」とした姿が印象的です。

五重塔

五重塔 五重塔

五重塔この五重塔のすぐそばに千葉県では一番の大きさを誇る大仏が鎮座しています。鋳造は江戸時代の享保4年(1719)です。

大仏

大仏それでは先ほどの大祖師堂の裏手の高台へと進んでいきましょう。この高台には3つの建造物と一つの門が並んでいます。一つ目は当山守護の宇賀徳正神の本社で、財福の神として弁財天と並び広く知られている宇賀神堂です。

宇賀神堂

宇賀神堂宇賀神堂の左隣に建つのがこれも国の重要文化財に指定されている「法華堂」です。単層入母屋造、銅板葺の堂々とした建造物で文応元年(1260)の創建のたいへん古いものです。このお堂には日蓮聖人が自で開眼した一尊四菩薩が安置され、併せて百日百座説法の霊跡として崇められています。

法華堂

法華堂 法華堂

法華堂 法華堂

法華堂そしてこの法華堂の前に置かれているのがこれまた国の重要文化財である四足門ですが、この門は約700年前に鎌倉の愛染堂にあったものを移築し、法華堂の正門として立てたものです。

四足門

四足門高台に置かれた三つ目のお堂は「刹堂(さつどう)」と呼ばれているものです。十羅刹女・鬼子母尊神・大黒様を安置し、罪障消滅の霊場となっています。

刹堂

刹堂霊験あらたかな三つのお堂を参拝した後、大祖師堂と荒行堂をつなぐ回廊の途中に設けられた宝殿門をくぐり「聖教殿」へと進んでいきます。聖教殿は一種の宝物殿でここには日蓮聖人真筆で宗門最高の根本聖典と尊称される「観心本尊抄」「立正安国論」をはじめとする重要文化財が大切に保管されています。尚、毎年11月3日の文化の日に「お風入れ」の行事が行われています。

宝殿門

宝殿門 聖教殿

聖教殿この聖教殿の敷地の右のほうに隣接するお堂が法華経寺の荒行が行われるお堂です。

それでは日蓮大聖人直授の秘伝である、大荒行が行われる荒行堂の建物へと進んでいきましょう。荒行が行われるお堂へは入ることができませんので、お堂の外観をご覧いただきます。

荒行堂

荒行堂法華経寺の荒行は毎年11月1日から翌年2月10日までの真冬の時期100日間を通じて行われます。荒行僧の一日は、早朝二時に起床し、朝三時、一番の水から午後十一時まで一日七回、寒水に身を清める「水行」と、「万巻の読経」「木剣相承」相伝書の「書写行」があり、朝夕二回、梅干し一個の白粥の食事の生活が続きます。

大荒行堂での生活は、まさに以下の言葉の通りです。

寒水自粥凡骨将死(カンスイビャクジュクボンコツショウシ)

理懺事悔聖胎自生(リザンジゲショウタイジショウ)

荒行堂の入口を入り左手に進むと、修業僧面会所なるものと、行堂清規なる荒行期間の定め(掟書き)が掲示され、なにやら娑婆の世界からまったく別の世界に隔離されてしまうような雰囲気が漂っています。

修業僧面会所

修業僧面会所 行堂清規

行堂清規 水行の掟

水行の掟私自身それほど敬虔な仏教徒ではないのですが、一応宗派としては曹洞宗(禅宗)なのですが、日常の生活の中で禅の教えなどに触れたこともありません。一般的に私たちの世代も含め、若い世代の方々も信仰心というものが希薄で、私なんぞは外国人のように毎週教会に足を運び神に祈りを捧げるといった習慣がまったくありません。しかし、ここ日蓮宗の名刹である「法華経寺」を訪れてみて、日蓮聖人の教えに従い、選ばれし人だけが過酷な荒行に励み、日蓮聖人に近づこうとする人たちの信仰心の強さを肌で感じることができたいい機会となりました。たまには禅寺で座禅を組む時間も必要かな…と感じる次第です。

日蓮宗・中山法華経寺の発祥の地「奥の院」の佇まい

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます