兵庫県丹波市青垣町西芦田

道の駅「あおがき」でちょっと買い物をして、そのまま徒歩で西芦田の八柱神社に向かう。

集落内の狭い道を抜けて山際に出ると、谷間に入っていく林道があったので、恐らくこの先が神社だろうと林道に入る。

動物避けの柵を開けて上り坂の林道を進んでいくと、左右に横切る道に出た。

右を見れば社殿が見え、左を見れば鳥居が見える。

どうやら参道の途中に出てしまったようなので、左に進み、鳥居を見に行くことにする。

雰囲気のいい石段だが、周囲は手入れのされていない貧弱な杉林で鬱蒼という感じとは違う。

ただ雑然と薄暗いだけだ。

参道入り口までは歩いていないが、こんな感じの杉林の中の道。

鳥居から先は木々の雰囲気が変わる。

といっても、参道沿いだけではあるが、それでも杜といっていい気配になる。

丹波市はその道の職人さんがいらっしゃるので、神社の檜はどこでも皮が剥かれて赤い肌をしている。

この辺りで、空気が澱んでいるかのような、何か重さみたいなものを感じる。

言葉にはしづらい違和感。

普段、私はそういったことには鈍感なのにどうしたことだろう?

陽が射せば暗い雰囲気は無いのに、ちょっと異様な感じが拭えない。

左にある、やや大きな木の横を通り過ぎたとき、何故かふと、振り返るようにその根元に目をやった。

人形やら縫いぐるみやら、おもちゃの類と思しきものが幾つか、崩れたり汚れたりして折り重なっていた。

ちょっと「ゾッ」とさせられる光景だけど、何か供養的な意味があるのだろうか。

何故かそこを過ぎると、もう空気の重さみたいなものは感じられなくなった。

石段を上り、本殿覆屋の正面へ。

なかなか立派な石垣だが、本殿への石段はかなり急だ。

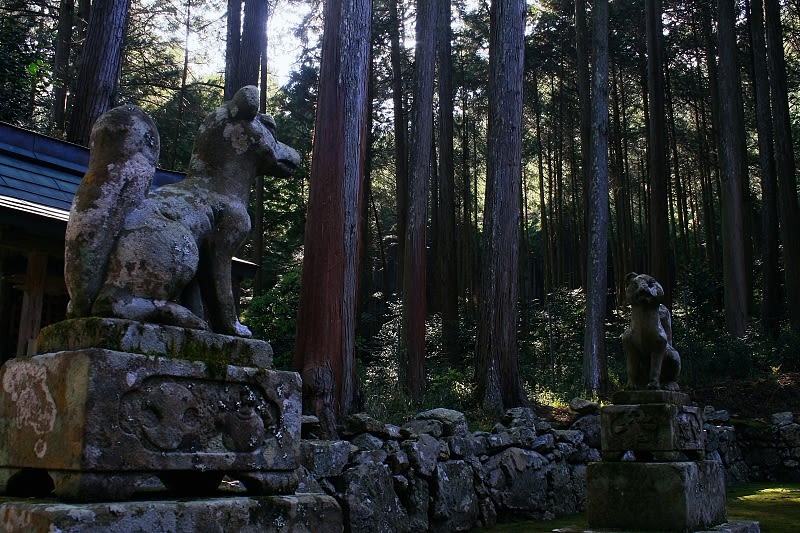

知り合いに子持ち狛犬が好きな人がいるのを思い出した。

本殿は予想外に美しいものだった。

本殿前から振り返れば、木漏れ日と戯れる風情の狛犬。

更に下へと続く参道を見下ろせば、青みを帯びた砂利のせいか、ゆらゆらと揺れる木漏れ日のせいか、まるで水底を透かし見るような感覚になった。

往きに感じた空気の違和感は、もうどこにも感じられなくなっていた。

澄み渡った、神社らしい空気があるのみだ。

撮影日時 20130503 11時~11時40分

地形図

道路地図

駐車場 なし 道の駅から徒歩10分

兵庫県丹波市青垣町稲土

丹波市の最北端に近い山中にあって、山を越えればもう但馬だ。

神社よりも境内にある浄丸の滝の方が知られているようで、道路沿いにも「浄丸の滝」の看板をいくつか見かけた。

谷間に滝の音が響く、素敵な環境にある神社である。

ここは6年ほど前に訪れているけれど、記事として掲載するのは初めてだ。

前回はアブに纏わりつかれて閉口したこともあって、いい場所なのにあまり再訪する気になれずにいた。

それに当時はまだコンパクトデジカメを使っていて、陽射しも強く、写真の出来もひどいものだった。

久しぶりの再訪だし、出来れば薄曇の条件で撮りたかったのだが、残念ながら今回も陽射しが強くて似たような条件。

カメラのお陰か、それとも少しは腕が上がったのか、前回よりはまともに撮れたので掲載することにしたけれど、こんな山奥の神社でもネット上にはたくさんの紹介記事が見つかるし、いいなぁと思う写真もたくさんある。

もっとここの良さを写せればよかったのだが、今度再訪するのはいつになるだろう。

稲土川沿いの道を上流に向かって走り、民家が途切れると動物避けのネットが道を塞ぐ。

いったん車を停めてネットを開け、車を通したらネットを閉める。

そこからは林道といった感じになり、少しで神社入り口に着く。

陽射しは強いが、空に雲が全く無いわけでもないので、陽が翳る瞬間を待って写真を撮る。

それでも明るいので、山奥らしい趣があまり出ない。

手水鉢はもともとあった自然石を穿ったものだろうか。

赤い橋と本殿。

周囲の岩は苔生しているし、新緑も鮮やかで緑いっぱいである。

橋の下から浄丸の滝が落ちている。

ただ、本殿とセットで撮るにはもっと広角のレンズがいる。

まあ写真にしにくい滝であるので、滝そのものの撮影は早々に諦めた。

橋を渡って振り返る。

陽射しのせいでコントラストが強すぎるけれど、新緑が眩しい。

橋の欄干の赤が、緑とよく似合う。

本殿は小さいものの、山中の神社としては立派なものだ。 本殿横の境内社。

本殿横の境内社。

本殿前から。

舞台のようなこの建物は、かなり傷んでいる。

だが、そこから見る新緑が一際美しかった。

浄丸の滝ではなく、本殿横の小さな落差。

写真は撮りにくいけれど、陽が射している時の方が水は綺麗だ。

今回はアブもおらず、谷のせせらぎと匂い立つような緑に包まれて、清々しい時間を過ごすことができた。

撮影日時 20130503 9時20分~10時20分

地形図

道路地図

駐車場 神社入り口付近に可

兵庫県丹波市氷上町氷上

集落の奥にある神社なので、駐車場所に困るだろうと思い、1キロ近く離れた場所に駐車して田圃の真ん中の道を歩き出す。

田植えシーズンなので、付近は農家の方々が総出といった感じで賑やかだ。

道路脇の用水路には山からの清冽な水が勢い良く流れ、水路を開かれた田圃に水が張られていく。

田の畦には春の花もたくさん咲いているし、神社までの10分ほどの道のりは退屈しない。

田園地帯の明るい道から木陰に包まれた山際の道に入り、やがて鳥居が見えてくる。

神社のそばに駐車できるスペースがあったが、春らしさを満喫できたからまあ良しとしよう。

本当はもう少し早い時間に来たかったのだが、内尾神社で粘りすぎた。

太陽の光が射し込んでしまって、ややコントラストが強いけれど、何とか撮れるだろうか。

それにしても、ここは参道の苔が見事だ。

まさに緑の絨毯で、踏むのが躊躇われてしまう。

いや、けっこう踏んだけれど。

木漏れ日と苔と戯れる感じで写真を何枚も撮ってしまう。

何往復でもしたくなるが、きりが無いので先へ。

まずは境内社の稲荷神社の鳥居が目に付く。

参道も良かったが、この先も何やら心惹かれそうな気配。

本殿前も見事な苔の絨毯だった。

それなりに明るく開けた境内だし、さして湿度が高い環境でも無さそうなのに、どうしてこんなに苔生すのだろう?

苔もいいが、本殿もなかなか立派なもの。

この土塀の傷み具合も何となくいい感じ。

狛狐と稲荷神社。

社務所、ではなく舞台?

木漏れ日と苔がとても綺麗で、風化した木の色も味わい深く美しかった。

何となく勢いで、この建物の側面、木の板が剥がれて土壁が剥き出しになっているところまでパチリ。

とても心地よい時間に満足して、駐車場所へとのんびり歩き出す。

撮影日時 20130503 7時50分~8時40分

地形図

道路地図

駐車場 神社前駐車可

兵庫県篠山市立金

前回の一之宮神社に続き、周辺の神社を友人と巡る。

この辺りの神社の殆どは神社巡りを始めた当初に訪れたのだが、ブログには掲載していないところが多く、この大杉神社も二度目の参拝ながら初掲載である。

掲載していなかった理由は、初期の写真の出来が悪いことと、自分の腕を棚に上げて言えば、写真にしにくい神社が多かったからだ。

今回も決して出来は良くないのだが、質よりも更新を優先。

それにまあ、写真はともかく同行者もいて、雪も残っていて楽しい参拝であった。

本当ならここのすぐ近所にある市野々の八幡神社も掲載したかったのだが、光線状態が悪すぎて断念。

基部が洞窟状に抉れた巨岩のある神社で面白いところなのだけど・・・。

鳥居の前に立てば、奥深そうな参道にちょっと期待が高まるところだが、右にカーブしたすぐ先に社殿があって、一度目は拍子抜けした。

冬の陽射しが心地よい。

けっこう雪も残っていて動物の足跡も見える。

カーブの手前で、どこまで続くのかと友人が訊ねるので、そこを曲がったらすぐ、と答える。

「すぐ」といっても受け止め方はいろいろで、徒歩1分でも「すぐ」といえば「すぐ」である。

カーブを曲がると「うわ、すぐや」と友人が驚いたから、すぐ目の前の「すぐ」だとは思ってなかったようだ。

さて写真を撮ろうと三脚を立てて準備をしていると、友人がスタスタと先に進む。

「まだ誰も踏んでない雪とセットで撮るつもりがぁ!」

立ち止まった友人が、うるさい人だなぁ、という表情をしながら存分に足跡をつけて戻ってくる。

まあ結果を見れば、足跡の有無は写真の良し悪しに何の影響も無いのだけれど・・・。

それにしても、靴底にキュッキュッと伝わってくる雪を踏み締める感触が楽しい。

何年ぶりだろう?

足跡は無かったし榊も色褪せていたから、あまり人は来ないのだろう。

派手さは無いけれど、彫刻も目を楽しませてくれる。

ちょっと目がコワイが・・・。

本殿裏の覆屋の壁に、何やら祠のようなものがあって、ちょっと独特の気配が漂っていた。

拝殿越しに参道方向を見る。

この後、雪を丸めて転がし、大きな玉を作ったり、雪を投げあったりと子供のようなことをしてしまった。

撮影日時 130226 12時~12時半

駐車場 神社前駐車可

道路地図

地形図

昨年は紅葉の写真をあまり撮っていない。

どうもタイミングが合わず、どこかへ出掛けても、紅葉には早すぎたり遅すぎたりして、そのピークに出逢えないまま秋が終わってしまった。

そんな中で、まだ比較的良い色で迎えてくれたのが、この赤渕神社で、静かで心地よい秋の一日を過ごすことが出来た。

といっても鮮烈な色付きではなく晩秋の気配で、しかも空はどんよりと曇っていて華やかさには乏しく、何だか冴えない写真ばかりになってしまったが・・・。

赤渕神社は朝来市の市街地から少し離れた場所にある。

規模や知名度は但馬でも有数だと思うし、以前から気にはなっていたのだが、地図を見ると、集落の狭い道の奥にあるので、何となく敬遠していた。

民家に近く、境内はやや開放的で、山の気が感じられるような深さとはちょっと違うものの、楼門、神門、勅使門と三つの門がある懐の深い空間は魅力的であった。

神社入り口付近は、保育園や駐車場などがあって、あまり落ち着ける環境ではない。

だが、この鳥居の奥へと緩やかに上っていく参道には先を期待させられる。

カーブを曲がった石段の先に楼門が見えてくる。

この風景は、神社というよりお寺の山門だ。

楼門越しに奥を窺えば、いかにも秋らしい色合いに満ちている。

上も下も秋の彩りである。

楼門の先には神門が見えている。

神門に向かいつつ振り返る。

神門の向こうでも木々が秋を演出している。

赤や黄色もいいが、こういう橙色の暖かみある色合いもいい。

神門の先は広い空間。

参道は更に奥へと続く。

石段の上に見えてくるのは勅使門だ。

神門方向を振り返る。

勅使門。

当然、こちらの扉は閉じられくぐることは出来ない。

拝殿側から勅使門の透かし彫りを。

勅使門と拝殿。

ここもかなり広い空間が開けている。

拝殿と、奥に本殿覆屋。

拝殿横から本殿方向。

この建物に囲まれた狭い場所だけ、ちょっと空気や光が違うように感じられて惹かれたが、残念ながら上手く写し撮れなかった。

本殿覆屋。

拝殿の左手に並ぶ境内社。

この背後は山が迫り、杜の雰囲気が良い場所だ。

本殿左手の境内社。

広い境内の中で、最もひっそりとした場所だった。

2万5千分1地形図 但馬竹田

撮影日時 091124 12時20分~14時20分

駐車場 鳥居右手の道を進むと境内に停められる。

地図

但馬の山深いところ、標高800mの地にある。

その立地や、出雲大社より譲り受けたとされる三重塔などがあることから、いつか行ってみたいと思っていた神社である。

尤も、但馬妙見とも言われるように、本来は妙見信仰であり、社殿等は明らかに寺院建築なのであるが、歴史的経緯や変遷を述べるのは私の領分では無いので割愛。

私はそこにある風景と、その空気に触れられればそれでよい。

夜明け前に到着すべく、長い林道を進む。

途中、かなり霧が濃くなるが、標高が高くなるにつれ晴れてくる。もしかして雲海が見られるのではと期待する。

林道は狭いところがあるものの、比較的走りやすく、時間も時間なので対向車も無い。ただ、鹿には何度も出逢うので注意を要した。

尾根伝いに続いていた林道は、やがて山腹を進むようになり右手が開けてくる。この分だと、展望が開けている場所もあるだろうから雲海への期待は更に高まる。

神社入り口より少し手前にある広い空き地に車を入れ、夜明けを待つ。

空が明るくなってきて、駐車場所から東側の展望が浮かび上がってくる。

やや陰鬱な空ではあるけれど、その広がりに胸のすくような思いがする。

日の出まで待つべきか悩んだが、神社の撮影を優先することにした。

参道入り口。

まだ夜の色を湛えている。

それなりに距離があると思っていたのに、歩き出してすぐに朱塗りの三重塔が見えてくる。

緑に囲まれた道の奥にこの朱色が見えると、「はっ」とさせられるものがある。

出雲大社の本殿の心柱に、この地にあった妙見杉を提供した縁により、この三重塔が出雲大社よから移築されたという。

解体されて出雲から船に積まれて但馬へ、さらにこの標高800mのところにまで運んで組み上げられたことを思うと、この建築から、その意匠や造形だけでなく、遠い過去や人々の想いといったものまで伝わってくるような気がする。

最初に見えた瞬間の風景が好きだが、近くで見ても美しく、力士や四猿の彫刻など、じっくり見て楽しめる。

三重塔から右に進むと石段。

本当なら中央付近に鳥居がある筈なのだが、新調するのか撤去されていた。

太陽が顔を出したようなので、どうにか木の間から雲海の様子を撮る。

やはり日の出まで駐車場所にいればよかったと少し後悔。

石段を上りきると拝殿が見えてくる。

割拝殿というべき形状だが、ちょっと独特の建物だ。

なんとも言えない重厚な気配が漂っていて、一般の神社にある建築物から感じるものとは違う。

拝殿から本殿。

本殿周りは意外と開けていて、さほど山深い雰囲気は無い。

ただ、鹿が甲高い声を上げて背後の斜面を駆け上っていった。

彫刻は、淡い朝の光を浴びて影を描き、躍動しているように見えた。

駐車場所に戻る。

日は高くなったが、まだ眼下に雲が広がっている。

林道を下っていけば、やがてその雲の中へ。

麓へと続く林道の途中から。

2万5千分1地形図 栃本

撮影日時 091125 6時20分~9時

駐車場 神社の手前の広場

地図

兵庫県豊岡市日高町十戸

ここに兵庫県の神社を掲載するのは、実に8ヶ月ぶりのことだ。

地元でもあるのに何でこんなに期間が開いたのか自分でも判らないが、とにかく最近は兵庫県の神社に行くことが殆ど無かった。

戸神社を訪れるきっかけは、こことリンクして下さっている方のブログに掲載されていたからで、とにかく一目見て、そこに湛えられていた雰囲気に惹かれてしまったのである。

神社そのものは、式内社であるものの小さい。

ただ、長い歳月の積み重ねによるものか、あるいは守られてきた場所という信仰心の賜物か、規模に関係なく、そこに漂う空気には深みがある。

深夜に出発して2時間半の距離。事情があって、この1社しか参拝できなかったが、それでも行く価値は充分にあった。

国道沿いに鳥居が立つ。

参道奥に見える門のような建物と、その背後に聳える木を見ると、深い空間が思われて気が逸る。

参道は短いものだが、程よく手入れされていて気持ちよい。

門のような社務所らしき建物の向こう側が見えて、ドキッとするところでもある。

一の鳥居、そしてこの建物、その先には二の鳥居、更に奥には門のように聳える大きな二本のケヤキと、もう何重にも張られた結界で守られているかのような、そんな空間だ。

背後の国道にはそれなりに車も通るが、もはや気にならない。

鳥居の遥か頭上で、木々達は語らっているかのようだ。

二の鳥居から拝殿。

この二本のケヤキの存在感は見事。それでいて、あくまで静謐な佇まい。

右手には境内社。その向かい、左手にも参道が伸びていて境内社がある。

拝殿の奥には本殿覆屋が見えるが、白いコンクリート造りで、これだけはちょっと違和感があった。

拝殿と狛犬。

参道や拝殿脇にはシュウカイドウの花がたくさん咲いていた。

マクロレンズは持っていないし、そもそもこういった野生種でないものは好きではないので撮るつもりもなかったのだが、花を撮るのに理想的な光線状態で、「撮って」と言われてるような気がしてきたので・・・。

外はもう完全に朝の気配だ。

目の前の国道を、慌しく車が行き交う。

2万5千分1地形図 栃本

撮影日時 090925 5時40分~6時50分

駐車場 鳥居右手にスペースあり。

地図

兵庫県丹波市青垣町佐治

丹波市の氷上町から青垣町にかけては、地図を見る限り、奥深そうな神社が多くあって興味を引かれる。

そんな中で、この神社は青垣町の中心に近く、全く気にも留めていなかった。

山際にあるとはいえ、民家の密集地のそばだし、奥深さや落ち着き、潤いといったものを期待するには、ちょっと条件が悪いように思えた。

少し以前、こことリンクして下さっている神社ブログの先輩がこの八柱神社を紹介された。そこからは、意外な奥深さと、境内の独特の雰囲気が伝わってきた。行ってみたい、と思った。

どなたかの紹介を見てから訪れる場所は少なくないし、知識も資料も調べる根気も無い私には独自色を出すことも叶わず、二番煎じの感は否めないのだが・・・。

地図を見て風景や環境を思い描く机上の空想は楽しい。読図力を上げ、実地での経験値も上げれば、ただの空想ではなく予想に近づいていく。

しかし、こういう神社に出逢うと、まだまだ私の読みは浅いと思わざるを得ない。

予想外もまた楽しいものだから、まあいいか、と思うことにしているけれど。

民家の間の狭い道に入り、その突き当たりに鳥居がある。

秋祭りのシーズンで、幟と金木犀の花が社頭を彩る。

鳥居前まで民家が建ち並んでいたが、参道に入れば空気も変わる。

実は1km以上離れた道の駅から歩いてきたので、このしっとりとした緑は一際心地良く感じられる。

石段を上りきると左手に愛宕社。

そこから参道は平坦になる。

アスファルトの道を歩いてきた足には、その靴底に伝わる土の道の優しさが嬉しい。

緑に埋もれるように二の鳥居。

すぐに社殿の建ち並ぶ広い空間に出るが、まず左手に稲荷神社への鳥居がある。

この道にはヤマヒルが這っていて、体温か二酸化炭素でも感知するのか、迷わず私の方に向かってくる。

最近、各地でヤマヒルが増えているらしいが、こんな民家の近くで見かけるとは驚きだ。

広場を囲むように、ずらりと社殿が建ち並ぶ。社殿の規模は小さいけれど壮観で、山里としては珍しい雰囲気がある。

社殿の数は七つで、参道途中にあった愛宕社と併せて八柱ということだろうか。

本殿は端正かつなかなか凝ったもの。

スマートながら屋根には重厚感があって、こういうタイプの社殿は大好きである。

ヤマヒルの存在が気になったので、心から寛ぐことは出来なかったが、心地良い雰囲気に包まれた空間であった。

ヤマヒルは一匹見かけただけなので、たまたま鹿などに付いて入り込んだだけかも知れない。

2万5千分1地形図 黒井

撮影日時 081009 13時~13時40分

駐車場 鳥居横の農道のような道を進むと奥に駐車場所があり、社殿のそばに出られる。

地図

以前に紹介した粟鹿神社に程近い場所、集落外れの山際にある。

一年ほども念頭に「行きたいなぁ」という思いがあって、実のところ、粟鹿神社より、こちらが主目的であった。

社殿は北北西向きで、日の出の位置を考えると光線状態に恵まれそうであるし、ネットでの紹介を見ても、彫刻や緑の豊かさなど、惹かれる要素がたくさんあったのだ。

実際に行ってみて、そこに佇んだときの心地良さは格別であった。

予想通り、光の状態にも恵まれ、美しい表情を見せてくれたので、ついつい長居してしまい、滞在時間は3時間以上に及んだ。

同じ場所でも時間が違えば表情は変わる。どの表情も捨て難いものがあったので、似たような構図でも複数枚掲載することにした。結果、過去最多の44枚という写真数になってしまった。

いつも写真には不満が多いのだけど、今回のこの當勝神社は、その良さが上手く出せたのではないかと思い、新年の第一弾に選んでみた。

尤も、新年らしい写真では無いけれど・・・。

舌状に伸びてきている尾根の先端に一の鳥居。

尾根の両側は車道で、奥深さがあるようには見えない。

一の鳥居をくぐると、まずは階段で、上には二の鳥居、三、四の鳥居も見えている。

階段を上りきれば、意外と奥深い空間。

~三の鳥居辺りから~

三の鳥居から六の鳥居まで。

粟鹿神社では深い霧であったが、こちらでは晴れかけていた。

振り返ると、霧に朝の光が反射している。

これは完全に霧が晴れ、太陽が出てからの様子。

木漏れ日が降り注ぐ、緑の気持ちよい参道。

陽射しも柔らかい。

~五の鳥居辺りから~

境内のヒノキは全て皮が剥かれ、赤茶けた樹皮になっている。

モミジの優しい緑によく映えて、痛々しいような美しいような。

太陽が顔を出して、上部は直射光に輝く。

~六の鳥居辺りから~

落葉樹の緑を背後にすると、朱の鳥居の美しさは際立つ。

後方は随身門で、朝来市指定の重文。

柔らかく、鮮やかでありながら濃密な、そんな空間だ。

振り返って見れば、決して深い杜ではないのだが。

しかし足許を見れば、潤いある緑の絨毯。

呼吸も思考も沈静化していって、いつしかただ見つめるだけになってしまう。

零れるような木々の緑、そこに落ち着きを添える幹の色合い。

~随身門手前から~

陶然としながらシャッターを押す。

自然と人工物が見事に溶け合っている。

金属製の手摺はちょっとアレだけど・・・。

日が射しても、緑のヴェールのお陰で落ち着きは乱されない。

門の向こうには、拝殿の屋根が見えてくる。

少し斜めを向いた随身門越しに、なかなか立派な拝殿が姿を現す。

拝殿前のモミジも見事。

御神木と、屋根に守られた狛犬もいて、素敵な雰囲気が広がる。

~拝殿手前から~

ここの狛犬は幸せそうだ。

雨や雪の影響も少なく、保存状態がとても良い。

彫刻はかなり凝ったもの。屋根の上にも睨みをきかす方がいらっしゃる。

朝陽が射し込んできた瞬間。10分にも満たない時間の光の演出。

緑をバックにするのも美しいが───

彫刻をアップにしても美しい。

龍の上では七匹の獅子達が戯れていて、全体的に躍動感や遊び心を感じさせるもの。

斜めから見ると、その複雑な造形がよく判る。

龍も獅子達も素敵な表情である。

~拝殿から本殿にかけて~

まだ霧が残っているときの表情。荘厳な気配を纏う。

しかし、ここは何といってもモミジが美しいので、以下、モミジを中心にした社殿の写真を。

モミジが美しいのは、何も光の加減ばかりでは無いようで、よく見てみると傷んだ葉が殆ど見当たらないのだ。通常、10月にもなれば、けっこう一部が枯れた葉や、縮れた葉などが目立つようになるのだが。

恐らくは、日照、雨量、風当たり、気温などが、モミジにとって理想的な環境にあるのだろう。

いったい、紅葉の時期にはどれほど鮮やかに色付くのだろうか。

~境内社・ほか~

随身門に隣接している絵馬堂。

本殿左手にある當勝天神。

かつて本殿に使われていたらしく、なかなか凝った造りだ。

天神さんということで学問成就の神様であるが、「當勝」の名前から、受験生がよく訪れるらしい。

本殿右手の逆杉社。

更に右に目を転じると、當勝稲荷大明神。

こちらは奥の山腹へと参道が伸びている。

背後から太陽が顔を出してきた。

赤い樹皮のヒノキが林立する空間で、朱塗りの社殿が独特の雰囲気に包まれていた。

2万5千分1地形図 矢名瀬

撮影日時 081009 6時40分~10時

駐車場 神社前にスペースあり

地図

兵庫県篠山市二之坪

熊野神社は各地にたくさんあるけれど、熊野三山を別にすれば、初めて訪れた熊野神社がここだったと思う。

単に熊野神社とせず、新宮の文字が付いているのは、本宮、那智、速玉、それぞれから勧請した三つの神社が近隣にあったからのようだ。

那智から勧請された神社は廃れてしまったらしく、本宮からの勧請と思しき神社は、ここより南に約1キロのところにあるが、こちらも一度、廃れた時代があったようだし、規模もかなり小さなものである。

この熊野新宮神社も、社域はさほど広くはないが、立派な石垣や、八朔祭と呼ばれる篠山市指定民俗文化財のお祭などがあって、三社の中では最も隆盛して現在に至っている。

私がいつもよく言う「奥行き」、「奥深さ」があるわけではないのだけれど、過去に二回訪れていて、今回が三度目。

どこか惹かれるものがあるのに、それが写真に写せない。この三度目の訪問では、紅葉に助けられた。

狭い道に面して、お城を思わせるような立派な石垣がある。

石垣に挟まれて視線は自ずと前を向く。迎えてくれる二本の杉の大木、そして拝殿の屋根と紅葉に、誘い込まれるように足が速まる。

社殿の背後で、社殿を飾り立てるように色付く木々。

振り返ると、田畑と里山の広がる長閑な風景。

拝殿。

先ほど奥行きは無いと書いたけれど、距離的な奥行きはともかく、手前に落葉樹、背後に常緑樹があることで、奥行きの感じられる空間となっていた。

よく見れば、拝殿にはネットが。動物の侵入を防ぐためだろうか?

拝殿の彫刻。

本殿。

写真では小さくて判りづらいが、木製の狛犬は凛々しい姿だ。

本殿瑞垣。

主のいない蜘蛛の巣も、枯葉も、右から射し込む淡い光も、秋というより初冬の気配。

本殿背後から境内社。

全体を見渡す。

大きな社務所の屋根と石垣が印象的。

最後に、最も紅葉が美しく見える角度から。

2万5千分1地形図 福住

撮影日時 081130 12時~12時40分

駐車場 なし 境内に乗り入れ可

地図