京都府京丹後市丹後町宮

屏風岩から内陸へ入って昼食を摂り、また海の方へ戻ってきて竹野神社に立ち寄る。

竹野神社は、丹後に行く度に寄ろうと思いつつ、今回が初めての参拝となった。

丹後屈指の古社で、式内大社でもある。

道路を挟んで神社の反対側には、丹後古代の里資料館というのがあって、駐車場もあったが閑散としていた。

この時点では、まだ天気が良かった。

この後で立岩の撮影に行ったわけだが、順序を逆にすれば良かった。

丹後の神社としては参道は長い方で、私が寄りたかった理由の一つである。

小さく浅い西向きの谷間にあって、地形的にも惹かれる要素がある。

季節や時間を選べば、斜め前からの理想的な光に出逢える筈だ。

式内大社であるとかは二の次なのだが、それでも風格というものはあるし、木々の表情もいい。

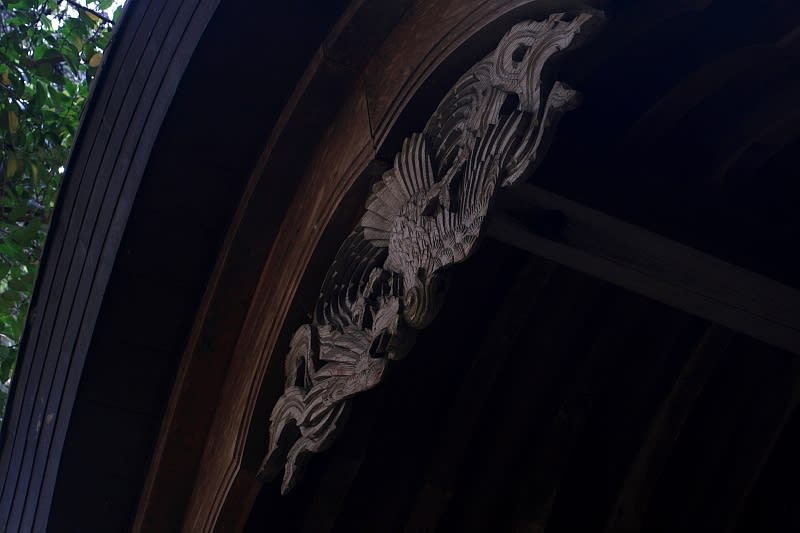

こういう門があるのも好きな様式である。

門の周囲にはモミジが多く、秋に訪れるのも良さそうだ。

社殿周りは陽射しが強いが、これも季節が違えば、気持ちの良い陽だまりになるだろう。

鈴緒が門にあるというのは、あまり記憶に無い。

これは、拝殿になるのだろうか?

本殿は、写真では判りづらいが結構な大きさがある。

私の知人で、ここに立ち寄ったことのある人がいるのだが、「ボロい」と表現していた。

侘び寂を解さないとそういう感想になるのかと愕然とした。

ボロいどころか、私が訪ねる神社の中では立派な方なのだが…。

本殿と、その向こうは摂社の斎宮神社。

どちらも檜皮葺である。

門から参道を振り返る。

やはり木々の表情がいい。

清浄な空気が湛えられていて、居心地のいいところだった。

狛犬の傷みが目立ったが、安易に真新しい物にしてほしくはないし…。

撮影日時 190814 14時15分~14時40分

地図

最後に本殿前から振り返って。

最後に本殿前から振り返って。