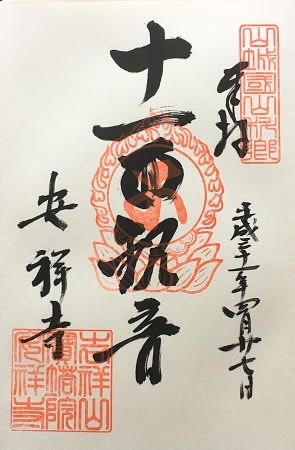

仏像、特に「十一面観音像」に魅力を感じているのですが、京都市山科区にある非公開寺院の「安祥寺」で非公開の十一面観音像が特別公開されると知り、山科の地へと向かいました。

仏像、特に「十一面観音像」に魅力を感じているのですが、京都市山科区にある非公開寺院の「安祥寺」で非公開の十一面観音像が特別公開されると知り、山科の地へと向かいました。安祥寺の十一面観音像は、過去に奈良国立博物館での平安遷都1300年記念「大遣唐使展」(2010年)で公開されたことがあるらしく、絶対秘仏ではないとはいえ、ほぼ拝観する機会のない仏像だといえます。

今回は、春の「京都非公開文化財特別公開」で特別公開される20社寺の一つとしての公開で、安祥寺での十一面観音像の一般公開は初めてとなるようです。

山科区の寺院といえば「毘沙門堂」が有名ですが、山際にある毘沙門堂よりも市街地にごく近い場所に安祥寺はありました。

安祥寺は平安時代の848年、藤原順子皇太后(54代・仁明天皇の女御)の発願により、恵運僧都(空海の孫弟子)を開基として建立されたといいます。

恵運僧都は入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人とされ、真言密教の中でまだ日本に伝わっていないものを求めて唐へ渡り、日本に移入した高僧といわれます。

安祥寺へと向かう道の途中には「安祥寺橋梁」と呼ばれる大正10年に建築された東海道本線の橋梁があり、通り抜けることになります。

現代的な庭付き邸宅などが並ぶ閑静な山科の町並みの中に、レトロな煉瓦の橋梁が溶け込んでいる風景が面白い。

寺院の前には琵琶湖からの湖水が流れる「琵琶湖疏水(山科疏水)」が豊富な水量で流れています。

山科疏水の周辺は桜の名所だといいますが、桜の花期が終わった後の「青紅葉」の疏水にも味わいがあります。

開門時間より少し早く到着すると、すでに表門横のフェンスの前には20名くらいの方が列を作って開門を待たれていました。

初めての一般公開を楽しみにしていた方々だと思いますが、通常時は寺院の入口にフェンスが張られて立ち入り禁止区域となっているのは非公開寺院ならではの光景なのでしょう。

「観音堂(本堂)」へと続く参道に山門はなく、右手に「薬医門」があるという造りになっており、門の中は寺務所あるいは坊舎のようになっています。

寺務所の横には、1306年に鋳造されたという摂津渡邉安曇寺の梵鐘「洪鐘」が吊るされた鐘楼(鐘楼は宝歴年間の再建)があります。

梵鐘は、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に陣鐘として安曇寺より差し出されたものですが、返納の時に謝って安祥寺に返送されたものがそのまま残されていると伝わります。

観音堂(本堂)へと続く参道は、木々に囲まれて御堂自体は大きなものではありませんが、奥に本堂をのぞむ実に雰囲気がある参道でした。

自然の中に共存するような寺院建築には人の気持ちを引きつける魅力がありますね。

安祥寺の造営が完了した875年頃には、上・下両所の大伽藍を始め、塔頭の坊舎7百余寺を有し、定額寺(官寺)として栄えていたようです。

しかし、平安時代の末になると同じ山科にある勧修寺が実権を掌握するようになって安祥寺は衰退していき、ついには応仁の乱によって廃寺となってしまったといいます。

江戸時代の1613年になってから藤原順子皇太后施入の山林および境内地復旧の令により、現在の寺域となって再興されたのが現在の安祥寺となるようです。

観音堂(本堂)には奈良時代末期の「十一面観世音菩薩立像(像高252.5cm・総高311.5cm・重要文化財)」と、平安時代の「四天王立像」が安置されています。

四天王立像は広目天・持国天・多聞天が平安期の仏像で、増長天は江戸時代の後補とされています。

本堂の内部は建物に組み込まれた須弥壇が厨子となっており、中央には漆で黒く光る十一面観音像が安置されています。

この仏像の履歴については“平安時代に創建された寺院にも関わらず、奈良仏がなぜ祀られているのか?”という謎があります。

一説によると奈良の興福寺の起源が山背国(現在の山科区)に創建された山階寺であり、元々山階寺に祀られていた十一面観音像が安祥寺で祀られるようになったのかもしれないともいわれています。

十一面観音像は右手を垂らして中指と薬指を立てた印相(印相名不明)を示し、やや前傾姿勢で衆生を見下ろすような姿勢を取ったカヤの一木彫像の仏像です。

漆塗りの黒が引き締まった印象を与えており、バランスのいい体型で凛として立たれている姿には感嘆の声が上がっていました。

観音堂内では最も仏像に近いお供物壇から観る人、厨子の横から覗き込む人など熱心に拝観されており、当方も間近で拝観した後、堂内の壁際に座ってしばらく十一面観音像を見つめていました。

安祥寺に現存する堂宇は「観音堂(1817年建立)」の他にも「地蔵堂(1772年建立)」「大師堂(1773年建立)」があります。

地蔵堂には鎌倉時代後記の「地蔵菩薩坐像(像高134cm)」が祀られており、目視での確認は出来ませんでしたが玉眼が入っているといい、天井にある花天井絵も状態よく残されていました。

「大師堂」には僧像5躰が祀られており、向かって左から「興雅僧正(江戸期)」「恵運僧都(平安期)」、中央に「弘法大師(江戸期)」、右に「宗意律師(平安期)」「宥快法印(江戸期)」の尊像が祀られています。

中央の厨子に納められた弘法大師像は清水隆慶の作とされており、清水隆慶は江戸時代の仏師であると共に、人形など世俗の彫刻も彫られていた多彩な方だそうです。

安祥寺が江戸時代に復興された際には「多宝塔」も一緒に復興されたようですが、1906年に火災にあって焼失してしまい、現在は多宝塔跡だけが朽ち果てたように残されています。

多宝塔には平成31年(令和元年)に国宝に指定される「五智如来坐像」が安置されていたといいますが、火災の時には幸いにして五智如来坐像は京都国立博物館に寄託されていて無事に難を逃れたそうです。

尚、令和元年に重要文化財から国宝に格上げされる文化財としては、安祥寺の「五智如来坐像」・「キトラ古墳壁画」・「唐招提寺の6躰の仏像」となるようですね。

特別公開の運営は関西学生古美術連盟に所属する大学生たちが担っており、観音堂・地蔵堂・大師堂では学生さんによる簡単な説明が行われていました。

檀家さんを動員しての特別開帳にも趣きがありますが、大学生による警備や案内の光景もまた京都らしいと思えてきます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます