専門職とサービスの質が病院のファンを育てる

人は考える葦である。そうか知れないが、考えるには、それなりの下描きが必要になる。頭かどこか知らないが、ありったけの精度を求めながら想像をするものだ。頭がいいとかわ悪いとかは別にして、誰でも可能なかぎり下絵となりそうな概念を探している。成人でも年寄りや子どもでも、目線を上に向けてそれなりのイメージを特定し、その思いつきを現実に近づけようするものではないだろうか。しかも、それは革新的で斬新、時代を動かすような思いつきでなくても、これから始める、ちょっとした打ち合わせの関係においても、である。

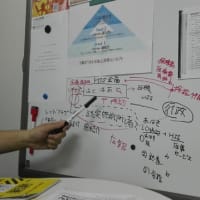

会議においても、議案書などこれから始まる時間や環境がどのような経過を共有するのかが把握できる資料、できれば文字情報だけでなく、図解によって説明できる情報があれば、さらにそれぞれの行動は活性化する。また、司会となる人が、その場での形式ばかりの説明ではなく、より具体的なメディアを使って解説を入れたりすると、みんなの目線が集中し、雰囲気が熱をもちハイレベルなものとなり盛り上がってくる。その場のなにやら重々しかった空気が、急に活気づいたものとなる。

人に何かの行動を求めるには、その対象となる人々にいい印象につながるイメージの下絵が、明快に示される必要がある。数値目標や手順の明示だけでは、誰もが動きようがない、というより動く気になれないのだ。もちろん組織が動くなかで、「動きたくない」などの発言はないが、多く行動が感情でできている人間相手ではそうはいかない。つまり、組織行動の成果をあげるには、まず思考の入り口である印象心理(イメージ)への重点施策が必要になる。どちらを向いても「わかりにくい」とされる情報や環境が学問的にも先ではないか。

例えば、どの病院にもある貼り紙広報や広報誌の重要な役割である「文案」はいかがだろう。楽しくレイアウトされた文案、どこの施設にも言えることであるが、およそ対外向情報とは言えない質のものが多い。配慮がなく適正でかつ品性に目がいっていないケースは、病院サイトにも目立つ。こうなってくるとイメージ以前の深い話は場違いになってしまいそうだ。もう間もなくHISのBHIデザイン賞2018の入賞事例の発表をおこなうが、企画、編集、デザインとして一貫した質への想いはどうなっているのか、気が気ではない。

業務の現場で「イメージ」というと、組織戦略としてのブランディングやCI計画などということになる。最近、そうしたことに関心を示す医療機関もでてきているが、医療の場ではまず、医療者のモチベーションとしてのイメージが重要である。専門職としてのサービスの質を上げることがファンを育て、利用者の安定確保の戦略が普通である。まず、目に見える足下の地固めなしに、大企業ばりの広報展開は難しいだろう。ただ医療は、「目に見える」どころか、身体に触れるサービスであり、それまでの「見え方」が重要であるのだが、作り話しと見られては。 mitameya

写真は、筆者が終戦から高校2年の頃まで住んでいた

京都・西陣地区の中心地・千本通中立売角に今も残る(当時の百貨店丸物)時計台

人は考える葦である。そうか知れないが、考えるには、それなりの下描きが必要になる。頭かどこか知らないが、ありったけの精度を求めながら想像をするものだ。頭がいいとかわ悪いとかは別にして、誰でも可能なかぎり下絵となりそうな概念を探している。成人でも年寄りや子どもでも、目線を上に向けてそれなりのイメージを特定し、その思いつきを現実に近づけようするものではないだろうか。しかも、それは革新的で斬新、時代を動かすような思いつきでなくても、これから始める、ちょっとした打ち合わせの関係においても、である。

会議においても、議案書などこれから始まる時間や環境がどのような経過を共有するのかが把握できる資料、できれば文字情報だけでなく、図解によって説明できる情報があれば、さらにそれぞれの行動は活性化する。また、司会となる人が、その場での形式ばかりの説明ではなく、より具体的なメディアを使って解説を入れたりすると、みんなの目線が集中し、雰囲気が熱をもちハイレベルなものとなり盛り上がってくる。その場のなにやら重々しかった空気が、急に活気づいたものとなる。

人に何かの行動を求めるには、その対象となる人々にいい印象につながるイメージの下絵が、明快に示される必要がある。数値目標や手順の明示だけでは、誰もが動きようがない、というより動く気になれないのだ。もちろん組織が動くなかで、「動きたくない」などの発言はないが、多く行動が感情でできている人間相手ではそうはいかない。つまり、組織行動の成果をあげるには、まず思考の入り口である印象心理(イメージ)への重点施策が必要になる。どちらを向いても「わかりにくい」とされる情報や環境が学問的にも先ではないか。

例えば、どの病院にもある貼り紙広報や広報誌の重要な役割である「文案」はいかがだろう。楽しくレイアウトされた文案、どこの施設にも言えることであるが、およそ対外向情報とは言えない質のものが多い。配慮がなく適正でかつ品性に目がいっていないケースは、病院サイトにも目立つ。こうなってくるとイメージ以前の深い話は場違いになってしまいそうだ。もう間もなくHISのBHIデザイン賞2018の入賞事例の発表をおこなうが、企画、編集、デザインとして一貫した質への想いはどうなっているのか、気が気ではない。

業務の現場で「イメージ」というと、組織戦略としてのブランディングやCI計画などということになる。最近、そうしたことに関心を示す医療機関もでてきているが、医療の場ではまず、医療者のモチベーションとしてのイメージが重要である。専門職としてのサービスの質を上げることがファンを育て、利用者の安定確保の戦略が普通である。まず、目に見える足下の地固めなしに、大企業ばりの広報展開は難しいだろう。ただ医療は、「目に見える」どころか、身体に触れるサービスであり、それまでの「見え方」が重要であるのだが、作り話しと見られては。 mitameya

写真は、筆者が終戦から高校2年の頃まで住んでいた

京都・西陣地区の中心地・千本通中立売角に今も残る(当時の百貨店丸物)時計台

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます