メジロ

メジロ

餌が少なくなる季節、餌台に小さな鳥たちが集まってきているのを見かけて、ほっこり。早速我が家にも設置してみたところ、鳥と一緒にネズミまで現れてしまい困ったことに。たかが餌台と思っていましたが、一筋縄ではいきません。野鳥への餌やりの賛否もあるし、何事もやってみて気がつくことが多いものです。やってみるって大切!

我が家の小さな中庭にも、こんな風に鳥が来てくれたら嬉しいなぁと、見様見真似で餌台を設置したこともありました。

いい感じ〜、なんて思っていたのも束の間。衝撃の事件発生!!

これまで家にネズミが出るとは思ってもいなかったので、かなり動揺してしまいましたが、割と普通にいるのですね。しかもクマネズミは近年増加の一途を辿っているんだとか…。

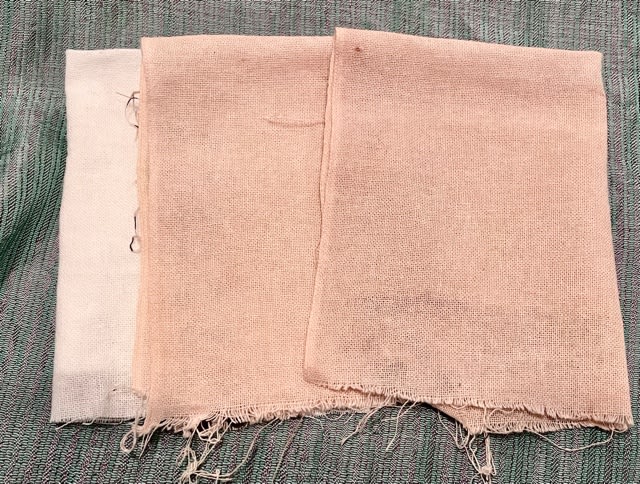

気を取り直して、吊り下げ型の餌台を設置することに。ペットボトルで作ってはみたもののイマイチなので、結局購入。

かっこいい餌台が某通販サイトで1650円。しかも海外郵便で届きました♪

今度こそ!

と、意気揚々と吊るしてみるも、またしてもネズミ…(T ^ T)

素晴らしい身体能力…。

なんという離れ技!!!

この場合は賞賛なんてしたくないけれど、やはり野生の能力は侮れん(^^;;

ミカンを枝に刺したこともありましたが、ヒヨドリがやってきては大声で鳴くし…

すっかり諦めていたのですが、こちらのカフェではこんな工夫が

ヒヨドリの足元、縦格子の小箱にご注目。

なんとメジロだけが、中に入ってミカンを食べられる仕組み!手作りだそうですよ。すごい!!

ネズミやカラスと日々知恵比べをしながら餌台を管理されている方って、結構多いようです。

しかしそんなことを調べていて、再考させられたのが、餌やり問題!

餌台の設置ってつまりは餌付け?

公園のハトや、池のカモに餌をやることはよろしくないと考えていた私。カワセミの撮影のために止まり木を作るなんてもってのほかと思っていたのですが…。

個人宅や管理者によって設置された餌台については、あまり意識したことがありませんでした。

スナック菓子とキンクロハジロ

スナック菓子とキンクロハジロ

餌をあげるという行為そのものや人の身近に野鳥を呼ぶということに関しても、様々な意見や研究、検証がなされているようで、改めて考えさせられました。

庭にあるセンリョウやマンリョウ、もっと広くいえば人間が栽培しているもの全て、それらもある意味、間接的に餌付けしてるとも捉えられますし…。

餌に集まるオナガガモ

餌に集まるオナガガモ

突き詰めると、どこからが良くて、どこからがダメなのか、これは相当難しい…。

バタフライガーデンやビオトープに問題あるとは思えませんが、そこから外来種が増えたらやっぱり問題かな?

え、そうなると、花壇もしかり?

う〜ん、つまり設置の目的や管理の仕方が判断の基準になるということか…。

考えはまとまりませんが、一つ言えることは、公共の場に許可なく手を加え、もとある景観を損なったり、糞害や騒音や水質汚染という問題を発生させてしまったりする場合、これは別問題としてアウトですよね。

グレーゾーンでの餌やりについては、いまのところ度が過ぎたり、他に迷惑をかけなければ(ここはしっかり考える点?)いいのかなぁと…。

甘いというご指摘もあるかも知れませんが、餌台に集まる野鳥を見たらやっぱり、ほっこりするし、そんな場所に足を運んでしまいそうです。

ーーーーーーーーーーーーーー

ホームページ

Instagram

ーーーーーーーーーーーーーーー