11月29日(土)伊豆大島の火山観測の第一人者、東大地震研究所の森田裕一先生による勉強会が開かれ、25名が参加しました。

(写真は観光協会岡田さん提供)

講義は以下の目的&順番で進んでいきました。

講義の中で、個人的に印象に残ったことを報告します。

(括弧内は、講義内容を私なりにまとめたものです。)

1・火山噴火について

「噴火の大きさは噴出量で現される。この200年はとても静かな状態。統計でしか予知できないが、カルデラ噴火は1万年に1回ぐらいの割で起きている。それが九州で起きると火山灰が流れて来るので、日本全体が大きな影響を受けるだろう。1億立方メートル以上の噴出量の噴火が大規模噴火。1986年に全島民が避難した伊豆大島の噴火は中規模噴火。あと10年で再び中規模の噴火が起こるだろうと言われている。」

…これらは、本を読んで既に学んでいた内容ですが、毎日火山と向き合っている方の話しは、本よりずっとリアルに感じられました。

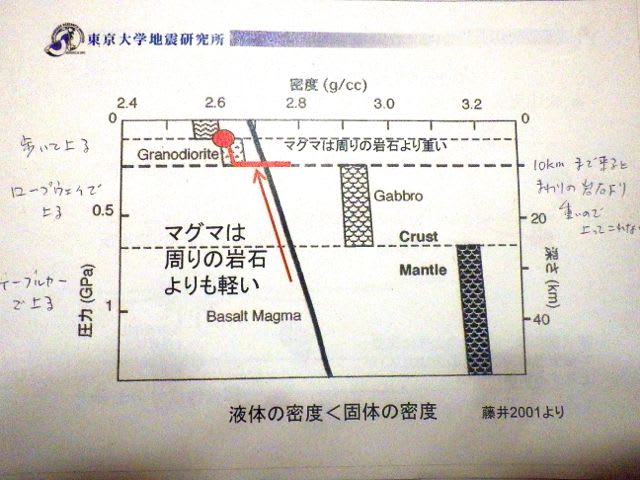

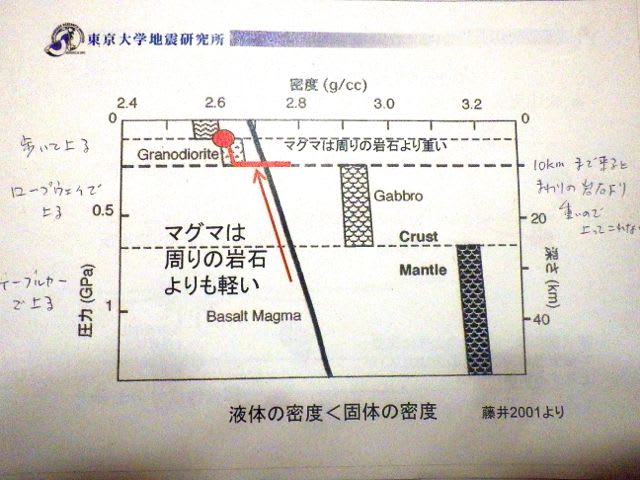

「プレートの移動で水を含んだ海洋地殻が地下に潜り込み、深さ100~200kmになると圧力が高くなり水がしみ出す。この水がマントルの融点をさげマグマができる。溶けたマグマは周囲の岩石より密度が小さいので上がってくるが、地表に達するのは困難なこと。」という内容も…

「(マグマは)最初はケーブルカーで上がり、ロープウェーで上がり、最後に歩いて上がるようなもの。」という説明で、地下のマグマの動きをイメージできました。

2・火山周辺で発生する地震

「地震とは断層運動。地面に力が働いて岩石が壊れること。地面にはいっぱい傷があり、マグマだまりが膨れると、傷(断層)が活性化する。」と、ここまでは良かったのですが…

「押している力が強いだけでは(地面は?)簡単には動かない。地震は、引っ張る力の強さや、面が滑りやすいなど(揮発性成分の上昇など?)の理由で起こる。」という自分のメモが、なんだか少し、あやふやです…。

しかし、普通の地震と違う「火山性微動」という波形があるということ、

今、大島に起こっている地震は、みんな普通の地震であることはわかりました。

また、マグマや水蒸気が継続して入っていくと現れる長周期型(BL型)の波形というものがあること、そしてそれが水蒸気噴火のシグナルにもなることもわかりました。

ただ、こうやって整理されていれば,わかった気分になりますが、波形を見て「これが長周期型地震である」ことが本当にわかるかというと…??

3・噴火前の地震活動の特徴

「地震がおさまってから、噴火になることもよくある。」のだそうです。

しかしきちんとメモれておらず、既に記憶があいまいに(涙)。

参加されていた方、ど~いうことだったか、こんど会った時にぜひ教えて下さい~。

4・現在の伊豆大島における活動

「御岳山の地震計は火口から3kmはなれていたので、明瞭なデーターは取れなかった。伊豆大島では図のように沢山の観測機器が置かれている。」←少し安心しました。

でも森田先生は「多くの目で見ているということは言えるが、自分としてはこれで充分だとは思っていない。」と語られていました。

ところで伊豆大島には、2つのタイプの地震が起こるのだそうです。

噴火に関係するタイプと、直接は関係がないタイプ。

「今年の7月末に岡田地区であったような沿岸部の地震は、プレートの動きや地下のマグマの増加などで断層が動いて起こる、噴火とは直接関係はないもの。地下2~5kmで発生し、群発するが1日ぐらいで収まる。(図の中の紫の部分)」

「カルデラ内の地震は、火山の活動によるもの。地下1~2kmの所で発生し、1日に2~3回の時もあるが、多い時は20~30回で毎日起こっている。数10cmのものが数ミクロン動くぐらいの変化で、体では感じない程度のもの。(図の中の赤の部分)」

なるほど…沿岸部で地震が起きたからと言って、すぐに噴火を考える必要はないということですね!このことは既に説明を受けていましたが、理由がわかって、より安心できる気がしました。

5・地震波形の見方

P波とS波、震源までの距離の計算方法などの基礎から、実際の波形を見て沢山のノイズを拾っていることを教えてもらいました。

さて、講義を終えて…残念ながら、全部が理解できたとはとても言いがたいです。

でも、今までまるで馴染みのなかった地震の波形が、“火山と言う生き物”の活動を示す“手がかり”であるように、思えて来たのは確かです。

隣に座っていたジオ研のT氏が、マグマだまりが膨れたり縮んだりしながら長期的に大きくなっているというデーターを見て「火山が呼吸しているみたいだ。」と表現していて、「本当にそのとおりだなぁ」と思いました。

森田先生は「知ることが一番の防災」とおっしゃっていました。御岳山の噴火で忙しい中、1回の依頼を「3回に分けてやります」と提案して下さったお気持ちに感謝しています。

次回は「過去の伊豆大島の噴火で、地震計のデーターにどのような変化があったか」を教えていただけるとのことです。

引き続き、わからないながらも学びたいと思います。

(カナ)

(写真は観光協会岡田さん提供)

講義は以下の目的&順番で進んでいきました。

講義の中で、個人的に印象に残ったことを報告します。

(括弧内は、講義内容を私なりにまとめたものです。)

1・火山噴火について

「噴火の大きさは噴出量で現される。この200年はとても静かな状態。統計でしか予知できないが、カルデラ噴火は1万年に1回ぐらいの割で起きている。それが九州で起きると火山灰が流れて来るので、日本全体が大きな影響を受けるだろう。1億立方メートル以上の噴出量の噴火が大規模噴火。1986年に全島民が避難した伊豆大島の噴火は中規模噴火。あと10年で再び中規模の噴火が起こるだろうと言われている。」

…これらは、本を読んで既に学んでいた内容ですが、毎日火山と向き合っている方の話しは、本よりずっとリアルに感じられました。

「プレートの移動で水を含んだ海洋地殻が地下に潜り込み、深さ100~200kmになると圧力が高くなり水がしみ出す。この水がマントルの融点をさげマグマができる。溶けたマグマは周囲の岩石より密度が小さいので上がってくるが、地表に達するのは困難なこと。」という内容も…

「(マグマは)最初はケーブルカーで上がり、ロープウェーで上がり、最後に歩いて上がるようなもの。」という説明で、地下のマグマの動きをイメージできました。

2・火山周辺で発生する地震

「地震とは断層運動。地面に力が働いて岩石が壊れること。地面にはいっぱい傷があり、マグマだまりが膨れると、傷(断層)が活性化する。」と、ここまでは良かったのですが…

「押している力が強いだけでは(地面は?)簡単には動かない。地震は、引っ張る力の強さや、面が滑りやすいなど(揮発性成分の上昇など?)の理由で起こる。」という自分のメモが、なんだか少し、あやふやです…。

しかし、普通の地震と違う「火山性微動」という波形があるということ、

今、大島に起こっている地震は、みんな普通の地震であることはわかりました。

また、マグマや水蒸気が継続して入っていくと現れる長周期型(BL型)の波形というものがあること、そしてそれが水蒸気噴火のシグナルにもなることもわかりました。

ただ、こうやって整理されていれば,わかった気分になりますが、波形を見て「これが長周期型地震である」ことが本当にわかるかというと…??

3・噴火前の地震活動の特徴

「地震がおさまってから、噴火になることもよくある。」のだそうです。

しかしきちんとメモれておらず、既に記憶があいまいに(涙)。

参加されていた方、ど~いうことだったか、こんど会った時にぜひ教えて下さい~。

4・現在の伊豆大島における活動

「御岳山の地震計は火口から3kmはなれていたので、明瞭なデーターは取れなかった。伊豆大島では図のように沢山の観測機器が置かれている。」←少し安心しました。

でも森田先生は「多くの目で見ているということは言えるが、自分としてはこれで充分だとは思っていない。」と語られていました。

ところで伊豆大島には、2つのタイプの地震が起こるのだそうです。

噴火に関係するタイプと、直接は関係がないタイプ。

「今年の7月末に岡田地区であったような沿岸部の地震は、プレートの動きや地下のマグマの増加などで断層が動いて起こる、噴火とは直接関係はないもの。地下2~5kmで発生し、群発するが1日ぐらいで収まる。(図の中の紫の部分)」

「カルデラ内の地震は、火山の活動によるもの。地下1~2kmの所で発生し、1日に2~3回の時もあるが、多い時は20~30回で毎日起こっている。数10cmのものが数ミクロン動くぐらいの変化で、体では感じない程度のもの。(図の中の赤の部分)」

なるほど…沿岸部で地震が起きたからと言って、すぐに噴火を考える必要はないということですね!このことは既に説明を受けていましたが、理由がわかって、より安心できる気がしました。

5・地震波形の見方

P波とS波、震源までの距離の計算方法などの基礎から、実際の波形を見て沢山のノイズを拾っていることを教えてもらいました。

さて、講義を終えて…残念ながら、全部が理解できたとはとても言いがたいです。

でも、今までまるで馴染みのなかった地震の波形が、“火山と言う生き物”の活動を示す“手がかり”であるように、思えて来たのは確かです。

隣に座っていたジオ研のT氏が、マグマだまりが膨れたり縮んだりしながら長期的に大きくなっているというデーターを見て「火山が呼吸しているみたいだ。」と表現していて、「本当にそのとおりだなぁ」と思いました。

森田先生は「知ることが一番の防災」とおっしゃっていました。御岳山の噴火で忙しい中、1回の依頼を「3回に分けてやります」と提案して下さったお気持ちに感謝しています。

次回は「過去の伊豆大島の噴火で、地震計のデーターにどのような変化があったか」を教えていただけるとのことです。

引き続き、わからないながらも学びたいと思います。

(カナ)