★2月19日の記事にいいね!他ありがとうございました。

ヤクシマリンドウと“台湾輪葉竜胆”および中国西南部山岳地帯産ヤクシマリンドウ節の種について

ヤクシマリンドウGentiana yakushimensis。屋久島宮之浦岳山頂付近(1925m)。1995.8.31

(注:ポジ・フィルムは赤味が強く、この後に紹介するデジタル写真では青味が強く出るようです)

屋久島の自然の本質

屋久島は、東亜大陸棚の東南端にあり、海に隔てられ、高い山々が林立し(いわゆる山塊効果を齎す)、緯度的に温帯と亜熱帯の境目に位置し、黒潮の流れに洗われ、世界有数の豪雨に見舞われ、、、、それらの相乗効果によって、地球上に他に類を見ない多様な植生を有している(昔、前川文夫さんも、そのような要旨を書かれていた~書名は忘れたが、世界遺産登録以前に「屋久島の魅力」について極めて的確に言及した素晴らしい本)。

しかし、それらのことは、屋久島の多様性を作り出す上に於いて、「最も重要な要素」ではない。

それら平面的な要素よりも更に重要なのは、時間的要素が齎す「変遷」の積み重なりである。

屋久島を含む西南諸島の(それぞれの島の)アイデンティティーを探るためには、常に重層的な視点が必要である、と、民族学者の下野敏見氏も指摘していた。

人類の文化史と、僕が対象とする生物の種の出現の時間レベルは、全く次元が異なる。にも拘わらず、同じことがいえるのである(いつか“時間のフラクタル”について真剣に考えてみたいのだけれど、、、僕にはもう無理だろうから、誰か取り組んでくれないかな)。

何百万年もの間に、くっついたり離れたり、そのほか諸々の出来事があって、様々なパターンで、様々な場所に、様々な関係が、「今」という断面の中に示されている。

そのことを考えれば、自らのアイデンティティーの証は、むしろ周辺部よりも、遠く離れた地に見出されるのではないだろうか?

ヤクシマの名が冠せられた植物の多くは、この島に固有の分類群である。ただし「屋久島の固有植物」と一括りで言っても、分類単位の位置づけは様々だ。

その多くは、見かけの上で他の大多数の地域の集団に比べ、僅かな差異がある。しかし、屋久島のような特殊条件下に於いて生育する在来分布集団は、それぞれに程度の違いはあっても、見かけ上の変化は当たり前とも言える。

僅かな固有の変異でも、固有集団には違いないので、それらに「ヤクシマ」の名を冠して、マニアや一部の研究者や何も分からぬ大衆は、有難がるわけである。

屋久島を特徴付ける形質には、「矮小」「細葉」などがある。厳しい環境に耐えるため姿を小さくし、渓流の流れに適応して葉が細くなった(概ね固有の変種や品種とされ、和名に「ヤクシマ」が冠せられる)。

むろん、そのような例もあるかも知れないだろうけれど、それが全てだとは限らない。逆に、(もともと)小さな、あるいは細い葉の集団のみが、それぞれの生育条件に対応する特殊環境下で生き延びることが出来た、とは考えることも可能なのではないか?

前者が「新たに為された“この地に固有の現象表現”」なのに対し、後者は「どこか離れた地域に共通要素を持つ集団が残っているかも知れない“祖先的形質の発現”」と捉え得るわけである。

従って、本当に重要な、より興味深い屋久島産の種は、厳密な(と言うか分かり易い)意味での固有分類群には置かれず、(本州中部とか台湾とかから)隔離分布する姉妹集団の一方であったり、逆に近隣地域(屋久島の場合は種子島とか大隅半島とかトカラ列島とか)にのみ共通分布し、他の地域からは姉妹集団が全く知られていない、といったパターンを持つことが多い。

そして、そのような重要種には、和名に「ヤクシマ」の名を冠していないものが少なくない。思いつくまま挙げて置く。

シャクナンガンピ

カンツワブキ

ヒメキクタビラコ

ホソバハグマ

ヒメカカラ

、、、

*私見を一つ追記。例えば、「屋久島の大切な植物なのに、訳がよく分からない“シャクナンガンピ”などと名付けられているのは良くない、“ヤクシマガンピ”と改称すべき」と言ったような意見をしばしば聞く。(逆組み合わせだが)僕の調査対象である“ヤクシマコンテリギ”なども、近年は、「アジサイの一種なのだから“ヤクシマアジサイ”と呼ぼう」という方向性にある。僕は、そのような(なんでもかんでもの)統一傾向は、余り好きにはなれない。

上に挙げたような、重要固有(的)植物の中で、No.1に君臨するのが、ヤクシマリンドウだ。重要植物としては珍しく「ヤクシマ」の和名が冠せられているが、そんじょそこいらの「ヤクシマ」とは格が違う。

僕は、シャクナンガンピ(ジンチョウゲ科)が「屋久島固有植物の女王」で、ヤクシマリンドウが「王」であると、勝手に決めている。共に島で最も標高の高い地にのみに生育。シャクナンガンピが南の黒味岳に多いのに対し、ヤクシマリンドウは北の永田岳に多い(永田岳、黒味岳とも両者が見られる)。

他のどのリンドウとも異なる形質を持ち、かつてはこの一種で独立のヤクシマリンドウ属Kudoa(一属一種)として扱われたこともある。現在では(数十年前頃から)KudoaはGentianaのシノニムと見做され、Gentianaの中に本種を含む1セクション(4シリーズから成る)が設置されている(「多枝組」)。

その「多枝組」(日本語では「ヤクシマリンドウ節」と仮称しておく*)のラテン名には、 “Monopodiae”が当てられ、「中国植物志」でも永らくそれに準じてきたが、近年になって何故か“Kudoa”が復活採用されている。

*sectionは日本語で「節」中国語で「組」、seriesは日本語で「列」中国語で「系」、僕は別段どっちでもいいのだが、中国語の「組」「系」のほうが分かりやすいと思うので、そちらの方を使っていくことが多いと思う。

ずっと以前に、ヤクシマリンドウの近縁種について「中央アジアに分布する」と聞いた覚えがあるが、それは無いだろう。現在の知見での「ヤクシマリンドウ節(多枝組)」の分布域は、30数種が中国大陸の西南部山岳地帯、他に熱帯アジア(スマトラ、ボルネオ、セレベスなどの山岳地帯=僕はチェックしていない)に数種、および屋久島のヤクシマリンドウ、ということになる(台湾については後述)。

中国西南部産の「多枝組」に所属する多くの種(殊に「輪葉系series Verticillatae」の種)と、ヤクシマリンドウの類縁関係の妥当性については、否定はしないにしても、多くの疑問が残る。

ヤクシマリンドウの位置づけに於ける3つの問題点。

➀種ヤクシマリンドウは、台湾に分布するのか?

②種ヤクシマリンドウは、本当に「多枝組輪葉系」に入るのか?

③「多枝組」「輪葉系」の種構成は妥当なのか?

②③は次回以降に述べることにし、今回は➀について考えてみる。

台湾の“ヤクシマリンドウ”は幻なのか?

「中国植物志」には(それに基づく中国の諸文献でも)“台湾にヤクシマリンドウが分布する”と記されている。そのため、ヤクシマリンドウの中国名は「台湾輪葉竜胆」である。

記述は、長々と“形態”の細部について為されている。それを中国語文/英文で読み取る限り、確かにヤクシマリンドウそのものに当て嵌まる。

“出自”については、一切記されていない。(中国語文解説のほうに)『我们仅见到了一张产台湾的标本』と記されているだけである。

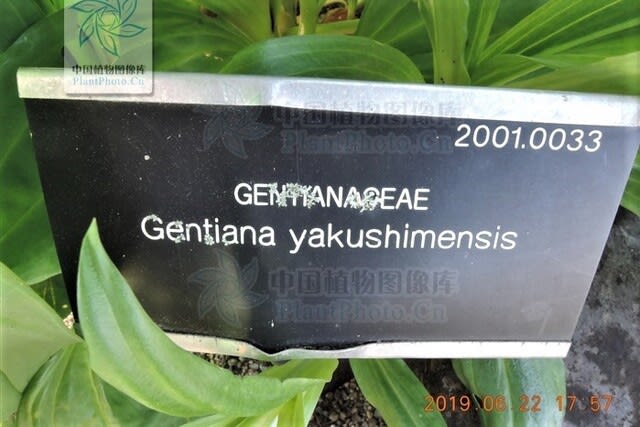

その「中国植物志」に、“ヤクシマリンドウ(台湾輪葉竜胆)Gentiana yakushimensis”として紹介されている標本写真を下に示す。

唯一の「台湾産」標本。存在する標本は、この一枚だけなのだそうである。採取地は「台湾」とあるだけで、地名や日付は附されていない。鑑定人の名前と鑑定した日付(1979年)が示されている。乾燥標本で見る限り、形態的には、屋久島産(ヤクシマリンドウ)と共通するとも、大陸産各種(輪葉竜胆/ナナツバリンドウ類)と共通するとも、どちらとも見做すことが可能と思われる。

「中国植物志」には、他に3張の「台湾輪葉竜胆」の標本写真が示され、いずれも屋久島産(1枚が花之江河~宮之浦岳、2枚は永田岳)で、詳細なデータが附されている。下写真はその一つ。

写真3

採取地点の1890mは、永田岳の以前の標高で、現在は1886mとされている。

台湾産の標本は、確かにヤクシマリンドウのそれに共通する。しかし乾燥標本では、細部のチェックは出来ない。

可能性は3つ。

case1:虚報(屋久島産の標本が紛れ込んだ)。

case2:この後(次回)に紹介する、中国大陸産ヤクシマリンドウ系の「輪葉竜胆類」の種が台湾のどこかに分布していて、(乾燥標本での区別は難しいため)それとの誤認、或いはそれらの一つの(大陸産の)標本が紛れ込んだ。

case3:実際に屋久島と同じヤクシマリンドウそのものが分布している。

第3のケースの可能性は、限りなく低い。

ヤクシマリンドウ。屋久島永田岳(標高1875m付近)。2006.8.15

例えば、下の写真を見て頂きたい。「中国植物志」(および「中国植物図像庫」)には、これまでヤクシマリンドウ(台湾輪葉竜胆)の生態写真は附されていなかった。それが2019年になって、ドイツのベルリンの植物園で撮影したとされる、Gentiana yakushimensisが、堂々と正式掲示された(百度百科にも「台湾轮叶龙胆」として、同じ写真が示されている)。写真を見て頂ければわかるように、ヤクシマリンドウ(上掲3枚)とは、縁もゆかりもない植物である。

台湾轮叶龙胆(拉丁学名:Gentiana yakushimensis Makino)为龙胆科龙胆属下的多年生草本植物。产于中国台湾、日本。目前尚未由人工引种栽培。

他に、やはり真のヤクシマリンドウとは全く異なる個体が、「植物百科」というコーナーに、「台湾轮叶龙胆Gentiana yakushimensis」として紹介されている(下写真)。

中国の図鑑などに「Gentiana yakushimensis台湾輪葉竜胆」として度々紹介されている写真。

そのような実態を併せ考えれば、台湾のヤクシマリンドウ(台湾輪葉竜胆)Gentiana yakushimensisは、何らかの誤解に基づいた虚報であると、ほぼ断言して良いものと思われる。

“ほぼ”と言ったのは、わけがある。

以前、たまたま琉球大学の研究室を訪れた時、そこで見せて頂いた台湾のカレンダーに、台湾最高峰の玉山の頂上巨岩に生えていたとされる「ヤクシマリンドウそのもの」(僕には全く「同じ」に見えた)が紹介されていたからである。

屋久島の山頂部と台湾の山々の山頂部(ことに巨岩)は、酷似している。引いた(背景に周囲が写った)写真でない限り、区別をつけ難い。

繰り返し言うと、「中国植物志」の記述は、標本(一張の「台湾産」だけでなく別の三張の屋久島産を含めてチェックした可能性もある)の詳細な特徴説明だけに終始していて、「台湾に本当に分布しているのか?」に関しての記述は一切ない。

「中国植物志」の英語版「Flora of China」でも同様に形態についてのみの記述に終始していて、末尾に生育地として“Grassland slopes”が付け加えられている。

「草原斜面」は、ヤクシマリンドウに関しては有り得ない(そのほかの同組種に関しては該当する)。カレンダーで見た「玉山山頂の写真」は、屋久島同様に岩壁の壁面である。もとより辻褄が合わない。

*僕がチェック(撮影)した屋久島に於ける生育地は、全て山頂付近の巨大岩塊の、垂直に切り立った壁面(一部その上端割れ目)。永田岳1886m(1875m~1885m付近)/宮之浦岳1935m(1930m付近)/翁岳1852m(1845m付近)/安房岳1841m(1840m付近)/投石岳1830m(1825m付近)/黒味岳1831m(1830m付近)。このうち、安房岳と永田岳(の一部)のみ岩の上面部(山頂岩平面状)の割れ目、宮之浦岳は余り大きくはない岩の外壁、他の4か所は巨大な山頂岩壁の垂直壁面。

屋久島のてっぺんの岩壁と、台湾のてっぺんの岩壁だけに、全く同じものが飛び離れて分布している(他に世界のどこにも姉妹種さえ見つかっていない)。

いかにも怪しい。

繰り返し言うが、おそらく「誤情報」だと思う。屋久島産と区別のつかない個体が写った台湾最高峰玉山頂上岩壁のカレンダー写真も、たぶん何かの手違いで(あるいは「同じ種なのだから屋久島産を使っちゃえ」という安易な見解でもって、、、よくあることだ)屋久島で撮影された写真を掲載してしまったのだろう。

念のため、インターネットで「台湾玉山」「台湾輪葉竜胆」「Gentiana yakushimensis」といった検索カテゴリーの許(もしや「カレンダー」のソースが示されてはいないかと)可能な限りチェックを行ってみた。

しかし、そこに出てくる(ヤクシマリンドウ/台湾輪葉竜胆/Gentiana yakushimensisに相当する)写真や情報は、上述した「ベルリンの植物園に植栽されている全く無関係の個体」「“植物百科”などで紹介されているこれも全く別の種」、および「ただ一張の“台湾産”の標本写真」の三つだけである。

それでも、100%「虚報」だとは言い切れない。なぜかといえば、「屋久島と台湾の共通固有種(上種)が少なからず存在する」、というのも事実だからである。

例えばヒメキクタビラコ(近縁種群)の分布域は、屋久島、台湾、中国大陸西南部、熱帯アジア山岳地帯(台湾産は大量に撮影している)。「(台湾を含めた)多枝組Kudoa」の分布圏に、ぴったり重なる。

これが台湾でなければ、「フェイク」情報と断言しても良い。でも、屋久島と台湾の関係を鑑みれば、限りなくフェイクではあろうとも、全くあり得ないことではない。

僕は、1988年版の「中国植物志」を、刊行数年後に購入し、「ヤクシマリンドウ/台湾輪葉竜胆」の記述に、不審を懐いた。

しかし、屋久島はちょうどその頃「世界遺産」に登録され、そこに生育する固有生物たちについても、世間の注目を浴びることになった。屋久島を代表する固有種であるヤクシマリンドウの、リンドウ属の中での位置づけも、詳しく検討された、、、はずである。台湾における分布の真否の実態などは、さすがに新しい見解が齎されて、すぐに判明するものと思っていた。

それが、全く前進していない。1909年の牧野富太郎の記載から現在に至るまで、100年余、ほったらかしのまま置かれている。中国の研究者たちに因る不確かな(かつ出鱈目な)情報発信を垂れ流している中国も中国だが、「屋久島の宝を絶滅から守ろう!」とか言って、やみくもに声を張り上げているばかりの日本の識者や大衆からなる日本も日本である。

(「屋久島の宝」の、そのアイデンティティの探求を)なぁ~んにもしていない。驚くべきことだと思う。

玉山なら、チェックは簡単なはずだ。なのに、余りに何もせず、公式には「台湾と屋久島に分布」とされた状態(日本側の公式見解はどうなのだろうか?)で、有耶無耶のまま据え置かれている。

玉山は、今は観光地だ。その気になれば、明日にでもとんぼ返りで確かめに行ってこれる(20年ほど前、僕は頂上手前まで行ったけれど、頂上には登っていない)。

ほったらかしにしてるのは、怠慢としか(というか不思議としか)思えない。

日本の研究者は、過信と自己顕示欲の塊で、やるべき基本的なことを何ひとつやっていない。

中国の研究者は、そのパワーは凄いが、いかんせん、どこか「抜けて」るところがある。

欧米の研究者は、(地球の生物相で東アジアが最重要なのを知ってはいても)敢えて無関心にスルーを決め込む。

注:↑といった思いは半分は本心なのだけれど、凄い知識や能力を持った人は、研究者にも、アマチュアにも、カメラマンにも、星の数ほどいる、ということも事実ですね。それを(両方を)思うと、、、ちょっと落ち込んでしまいます。

・・・・・・・・・・・・

次回は、中国大陸産のヤクシマリンドウ組「ナナツバリンドウ(輪葉竜胆)類」の“ロゼット・クラスター”を中心に述べていく予定です。

ナナツバリンドウ。雲南省白馬雪山。中央右にロゼット・クラスターが見える。赤はツツジ科のイワヒゲ属。2005.9.29

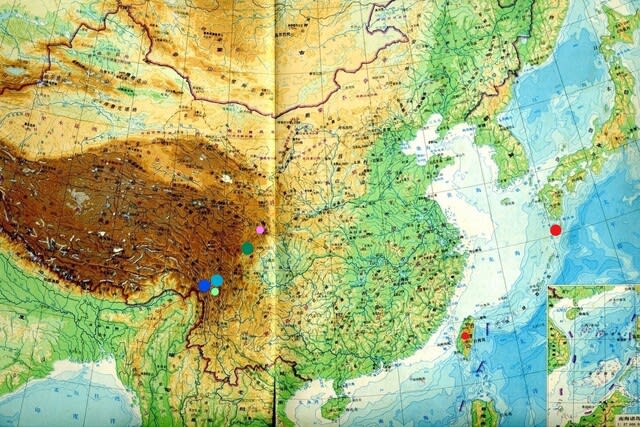

ヤクシマリンドウ組ナナツバリンドウ系の種の撮影地点(台湾は未詳)

⓵ 【青色】 雲南白馬雪山 標高3900~4100m付近 環境:高山礫地 分類群:AA

⓶ 【空色】 雲南四川省境 標高4300~4500m付近 環境:高山礫地 分類群:AA(稀にAB)

⓷ 【緑色】 四川四姑娘山 標高4500~4700m付近 環境:高山礫地 分類群:AA’-AB

⓸ 【緑色】 四川四姑娘山 標高3400~3600m付近 環境:渓谷草地 分類群:B

⓹ 【桃色】 四川雪宝頂 標高4200m付近 環境:高山礫地 分類群:AA

⓺ 【薄緑】 雲南香格里拉 標高3300m付近 環境:人里草地 分類群:AB

⓻ 【赤色】 屋久島 標高1800~1900m付近 環境:垂直岩面 分類群:AAA

⓼ 【赤色】 台湾玉山 標高3900m付近? 環境:垂直岩面 分類群:AAA?

大きな丸印はメイン撮影地。それぞれ数10個体(100枚以上の写真カット)を撮影している(⓷と⓸は同一地域、環境と標高が顕著に異なる)。小さな丸印は、一個体のみ撮影(⓼未撮影の台湾を参考として載せたが、分布の真偽は不明)。

AAA ヤクシマリンドウGentiana yakushmensis

一応、ナナツバリンドウ系の一員とされているが、おそらく別系統に置かれるべきものと思う。「中国植物誌」には台湾での分布が記載(根拠なし)。

AA ナナツバリンドウ(Ser. Verticillatae-Gentiana arethusae またはGentiana hexaphylla)の典型個体

輪性葉。この系の個体は三葉から八葉まであり、概ねそれぞれに対応して独立種(7種)が設置されている。うち、花冠の筒状部が幅広く、花色が明空色で、輪性葉の葉数が多い(概ね6~7葉)個体をAAとした。花被裂片の先端から糸状の短突起が派出する。株の中央部に超小型のロゼットクラスターを備える(AA’を除く)。

AB 典型以外のナナツバリンドウ系の個体(Gentiana ternifoliaなどの各種に相当?)

葉は輪性だが概ね数が少なく、花色が比較的濃く、花筒部が細い。外観はフタバリンドウ系に似る。種としてはナナツバリンドウ以外の(複数)種に含まれるが、互いに形質は連続しているように見える。

B フタツバリンドウ系(Ser. Ornatae)の個体(Gentiana oreodoxaあるいはGentiana dolichocalyxに相当?)

対生葉。11種からなる。花色が濃く、花筒部が細く長い。輪葉性のナナツバリンドウ系の幾つかの集団に形質的な連続性があるように思われる。