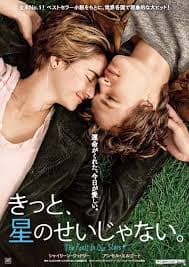

少々変わったタイトルの、少々変わった映画です。

先週から公開されたばかりのアメリカ映画、ジョシュ・ブーン監督。

主人公のヘイゼルは、甲状腺の癌が肺に転移した末期の癌患者。

今は薬が効いて小康状態を保っているが、酸素ボンベの装着が24時間放せない。

13歳で発病してから入退院を繰り返し、学校にも行けずに療養生活。

母親の勧めで嫌々癌患者の集会に参加し、そこで18歳のオーガスタスと知り合う。

彼は骨肉腫で片足を失っているが、明るい青年で、一目でヘイゼルが好きになる。

二人は好きな本を交換し、それについて語り始める…

どう考えても、悲惨な状況なのです。

若い恋人たちは病気のこともよくわかっていて

お互いに自分への弔辞を頼んだりする。

が、登場人物はあくまでも優しく、ユーモアに満ちていたりする。

ヘイぜルは妙に冷めていて、自分や周りの人々をクールに観察している節がある。

泣いたり叫んだり絶望したりという段階は、とっくに終わってしまったのかもしれませんが…

難病ものなのに、基本明るく、お涙頂戴という感じではない。

一体この話、どうやって収束させるのだろう?と観ていると…

やられました。

奇跡は訪れなかった。

そういう人生もあるんだね。

つらくって悲しくって望みなし。

でも、君たちはよくやった。

時間は長さじゃなくて、その密度が大事なんだって証明してくれた。

もう頑張らなくっていいから、ゆっくりお休み…

「きっと星のせいじゃない」(the fault in our stars)この変わったタイトルは

シェークスピアの「ジュリアス・シーザー」の中のキャシアスの台詞

「The fault, dear Brutus, is not in our stars, But in ourselves, that we are underlings. 」

(だから、ブルータス、おれたちが人の風下に立つのは運勢の星が悪いのではない、

罪はおれたち自身にある)からとったものなのだそうです。(Wikiより)

原作はジョン・グリーンの同名小説。

こちらの邦題は「さよならを待つふたりのために」。

私は映画の邦題の方が好きですが、"the fault in our stars"というのは

「君たちのせいじゃない、持って生まれた星のせいなんだよ」という、

逆の意味だと思うんだけどな…

「きっと、星のせいじゃない」 http://www.foxmovies-jp.com/kitto-hoshi/

この映画は明るく描かれているようですね。

奇跡が起こらなかった・・・ことは、哀しいのではなく、

長く生きられなくても、幸せな人生はあるということかしら。

持って生まれた星のせい・・・とは、与えられた役割

(人生)を全うしたということかしら~♪

観てみたいと思いました。

余計に悲しいってこともあるのだなと思いました。

"It's not your fault"って

英語ではよく使うのです。

あんたのせいじゃないよって感じで。

"fault in our stars"という言い回しは

私は知りませんでした…

綺麗な涙をホロホロと流してきました。

心が現れる思いでしたね。

「きっと、星のせいじゃない」はシェークスピアのお話にでてくるのですね?

私も小説の邦題の方が好きかな~

はじめまして。おじゃまします。

lovecinemaと申します。

英語の表現の意味は、zooeyさんおっしゃる通り、

星のせいだ、運が悪かった。ですね。

それをあえて、

「きっと、星のせいじゃない」、

と表現することで、

「ああ、こんな運命だなんて・・・!むごい・・・。」

という悲しみを際立たせる意図がある、

のではないでしょうか?

あるいは、こういう言い方をすることで胸が痛くなる、

のを狙った。。。そういう類の表現だとは

お感じになりませんか?

また、この主人公ならそう言いそう、なのでは?

私は未見ですが。

(辛さを通り越した明るさ、とzooeyさんがお書きになっていらっしゃるので。)

べたに「不運」「不幸」などを意味するタイトルにはしなかったですよ、おしゃれにつけてみました。ということかなぁ~、と思いました。

おじゃましました。

おじゃましました。

この作品。

キャメロン・ディアスの「私の中のあなた」を思い出しました。

若向きの小説が原作の割には

古典からの引用や、哲学的な話が散りばめられていましたね。

コメントをありがとうございます。

>べたに「不運」「不幸」などを意味するタイトルにはしなかったですよ、おしゃれにつけてみました。ということかなぁ~

それは私も思ったのです。

「きっと、星のせい!運命が悪いんだ!」

じゃ、あんまりなタイトルですものね。

ただ、あまりにも英語と真逆の意味なので

誰かにつぶやいてみたくて…

応えて下さってありがとうございます。

またいつでも遊びにいらしてください。

限りある命だとわかっているからこそ、お互いや周囲を大切に思いやり

日々を慈しみながら生きるふたりが切なくも美しかったです。

奇跡を信じる段階を過ぎると、運命を嘆き悲しむよりも

残された日々を前向きに生きる、というのはターミナルケアの進んだ

アメリカ的な考え方かもしれませんね。

映画に出てきた「ホープ」のプロジェクトもそうですし、バケットリストとか。

最後には悲しい別れがあったけれど、人生の最後に

生きることの喜びを分かち合える出会いがあったのは

幸せだったのかな...と思いました。

>ターミナルケアの進んだアメリカ的な考え方

それは、アメリカのとても良い面の一つだと思います。

ただ私はこの作品の中で、ヒロインがあんなにアムステルダムに行きたがるのに

何故そのくらいの費用が捻出できないのだろう?と不思議に思ってアメリカ人の友人に訊いてみたのですが

その人によれば、アメリカでは子どもが難病になっても普通は保険も下りないし、福祉も期待できないので

その親は本当に大変なんだ、ということでした。

それもまたアメリカの一面ですね。。。