東博の前に結構な人だかりがあって驚きましたが、ハローキティ展目当てでした。

ざっと見た限りでは、若いお嬢さんが多かったよう。

展覧会オープン当初は、ミュージアムショップの限定グッズを買い占めるC国人バイヤーが殺到したということですが、もう落ち着いたのかしら?

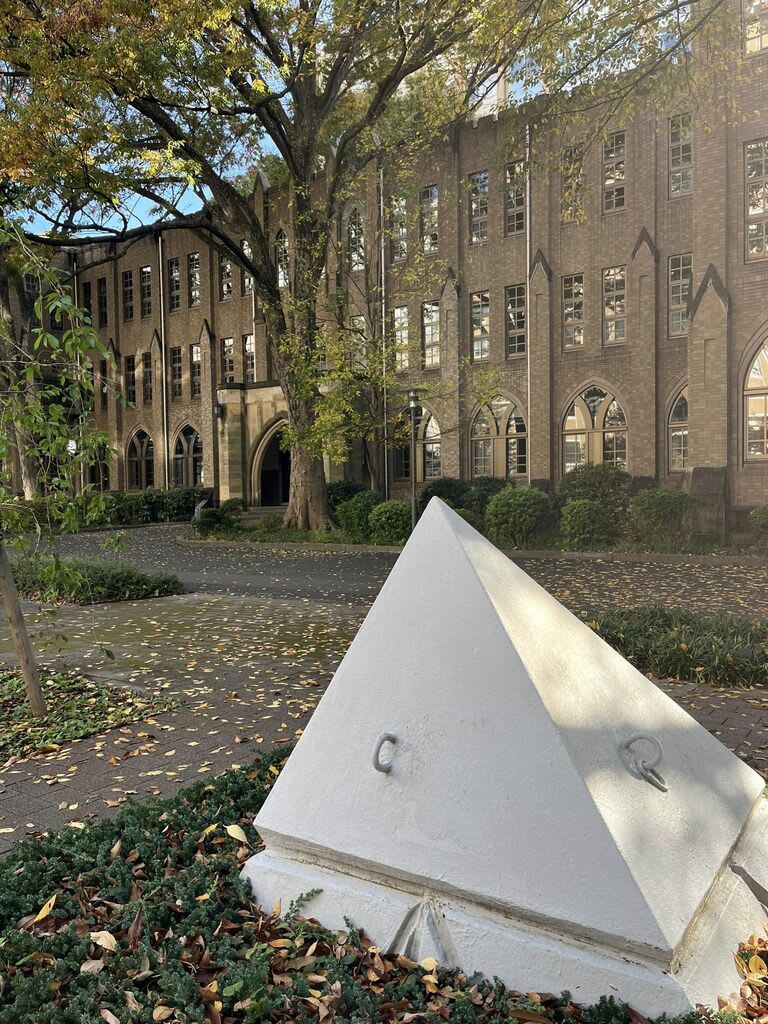

上野の国立博物館というと堅苦しいメージを私は持っていたのですが、「挂甲の武人」を美男子揃いと喧伝した昨秋の「はにわ展」といい、「ハローキティ展」といい、今回の百花繚乱大パノラマ展といい、工夫を凝らして頑張っているのねえ。

冬の上野公園では、アイスチューリップを見るのを楽しみにしています。

球根を一定期間冷蔵することで開花時期を早めたという、新種のチューリップ。

それが、今年はこんなにショボショボ。

(奥は東博)

2022年11月にはこんなに咲いていたし、通常、見頃は1~2月だというのに。

上野のアイスチューリップに何が起きたのか?

ざっと見た限りでは、若いお嬢さんが多かったよう。

展覧会オープン当初は、ミュージアムショップの限定グッズを買い占めるC国人バイヤーが殺到したということですが、もう落ち着いたのかしら?

上野の国立博物館というと堅苦しいメージを私は持っていたのですが、「挂甲の武人」を美男子揃いと喧伝した昨秋の「はにわ展」といい、「ハローキティ展」といい、今回の百花繚乱大パノラマ展といい、工夫を凝らして頑張っているのねえ。

冬の上野公園では、アイスチューリップを見るのを楽しみにしています。

球根を一定期間冷蔵することで開花時期を早めたという、新種のチューリップ。

それが、今年はこんなにショボショボ。

(奥は東博)

2022年11月にはこんなに咲いていたし、通常、見頃は1~2月だというのに。

上野のアイスチューリップに何が起きたのか?

(2022年11月26日)

それにしても大寒波に襲われてるというこのところ、最高気温は10℃行くか行かないかという日々ですが、写真のように連日抜けるような青空です。

でも日本海側では大雪が続いていて、雪下ろしに苦心してる様子が毎日ニュースに。

先月来たベルギーの青年は、この冬はずっと惨めったらしい冷たい雨の日が続いていて、ここ一ヶ月で晴れたのは2日だけだったと言っていました。

こちら毎日こんな晴天、南向きのガラス越しの部屋では暖かすぎるくらいで、ありがたいことです。