アイスが苦手な方には申し訳ないのだが・・・

サツマイモを頂いたので、

とりあえず洗って・・・

切ってから蒸した方が早いか・・・

おお、良い色・・・

先ずはそのまま、あ、自然な感じの、昨今の品種改良とか糖度を増やしたネットリ系とは違う私の好きなホックリ系

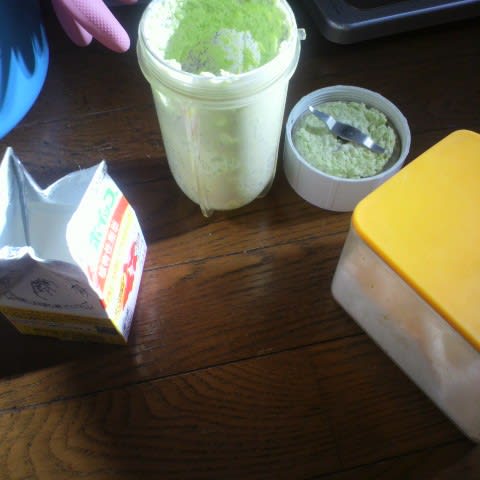

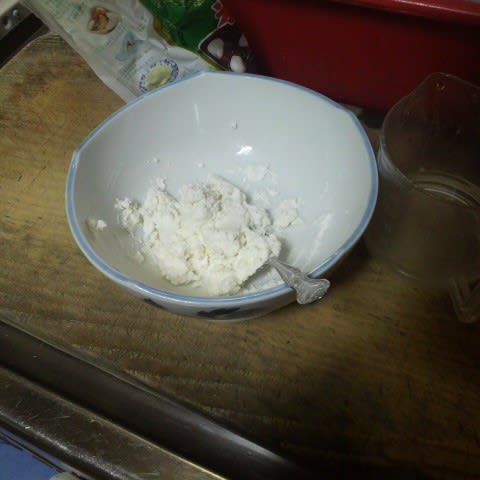

皮を剥いてマッシュし

やや熱いうちに裏ごしをして繊維を取り除く。

このぐらいの少量ならモンブランを練習した時(←近年オレンジ色はリンクのルールにしている)の苦労に比べれば楽勝ー

いい感じ、ホックリ系の方が網目に詰まりヅラいから簡単なのかもなーって気が少しした・・・

(気のせいかもしれんが)

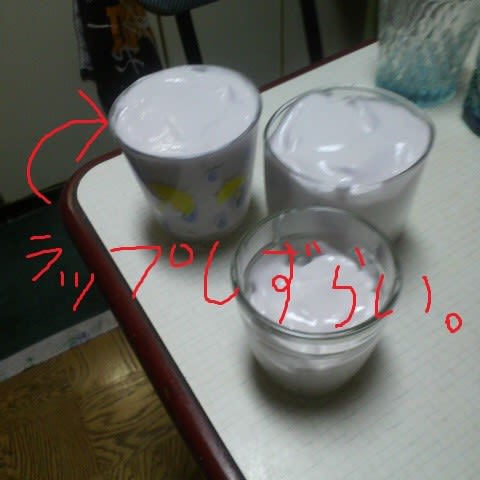

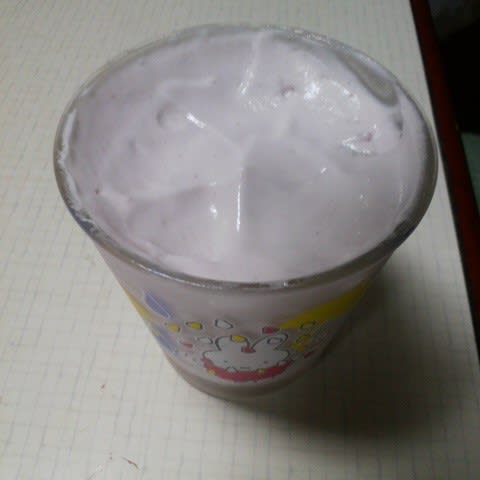

今日は時間が無いのでラップをしておくか・・・

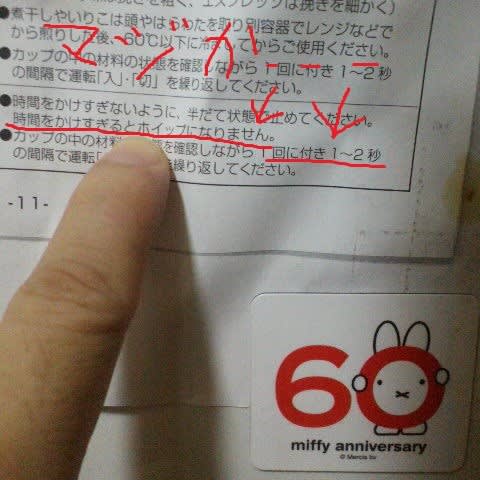

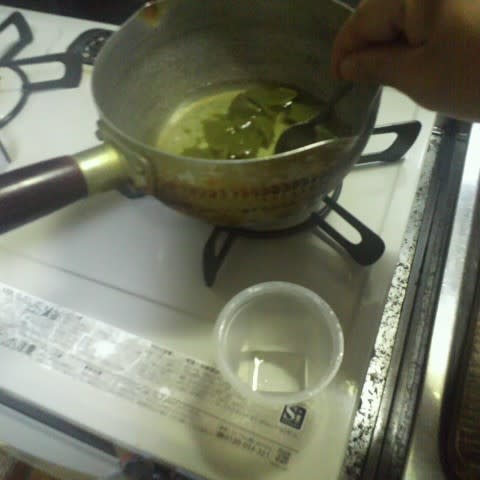

翌日、紅茶の濃く煮出すのだが、

・冷たいと香りを強くしないと風味が際立たないので(頂いた)アールグレイを使おうと思うが、

・アールグレイとサツマイモって同じお菓子の素材として合わせた時に果たしてバッティングしないのか?

という「逆説的な」矛盾が生じた為、

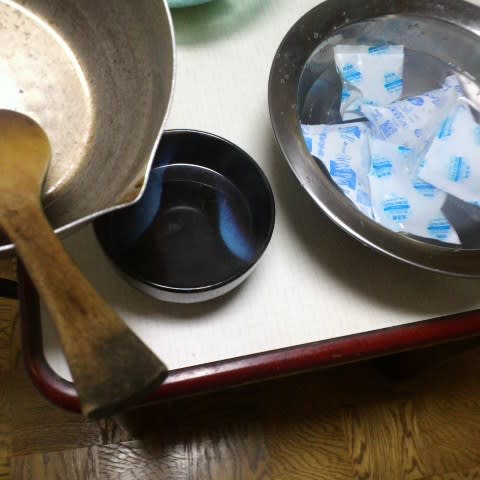

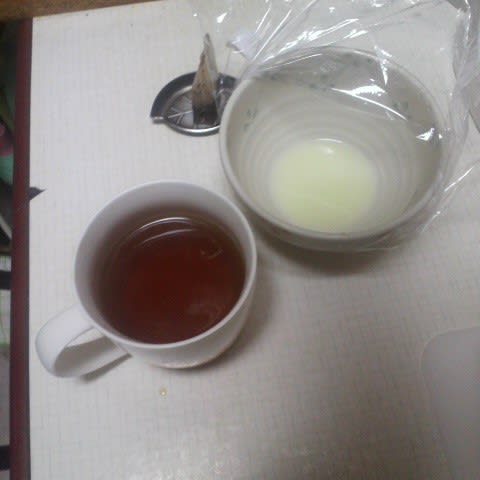

※アールグレイのベルガモットの薫りを出しつつ+普通の紅茶で、茶葉感を出したらと考え、両方のティーバッグで紅茶液を抽出・・・(その方が早く抽出出来るし)

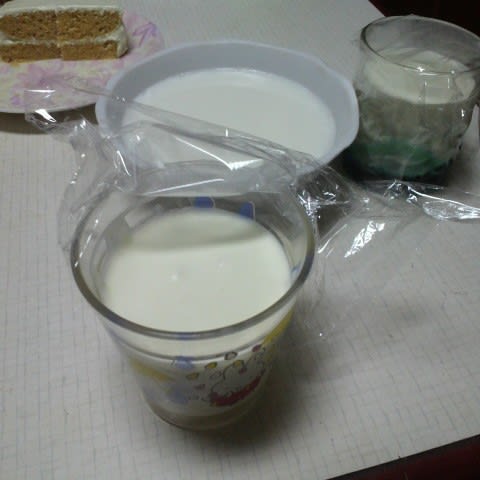

少し冷まし、牛乳を足す事によってより早く冷ましつつ、ミルクティー系にした液体を混ぜる事で一体感を増やす。

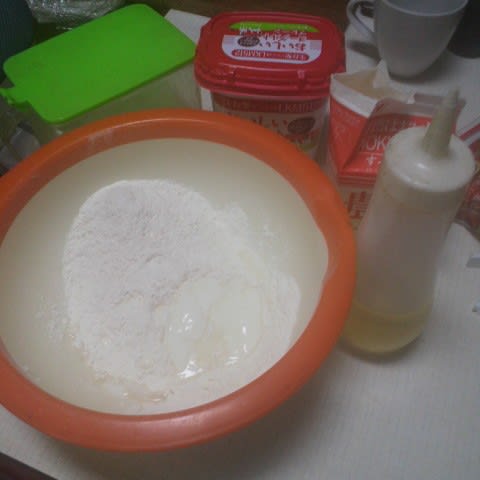

「体温を温め」、芋の甘さを邪魔しないように『自然な甘さ』の甜菜糖でクリームを固めに泡立て

ミルクティー100mlぐらいと

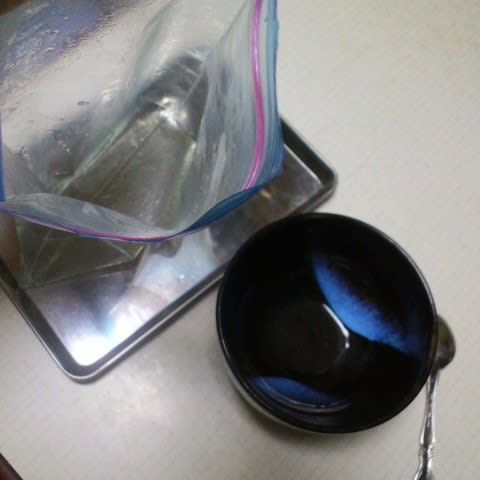

マッシュして裏ごしをしたサツマイモを入れ、更に攪拌し、

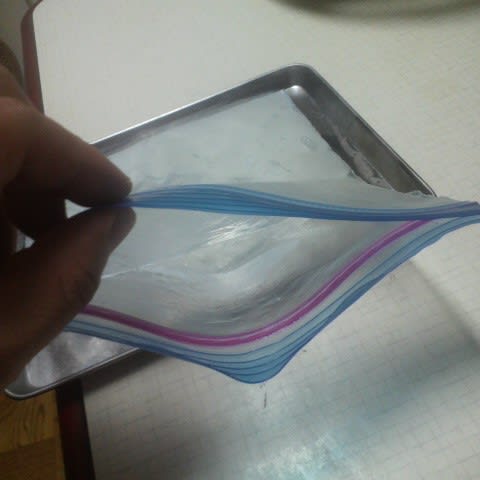

タッパに入れ

蓋をして冷凍庫へ

余った紅茶は砂糖無しのミルクティーにして飲む。

(夜カフェインを摂ると眠れなくなるので翌日に飲んだ)

本当は1時間したらかき回さないとならなかったが、『行政』とのやり取りや、別の作業をしていたら2時間経過してしまった・・・

う~む、ま、(うちの冷凍庫効きが悪いのか?)出来ない事も無いか・・・

で、頑張ってかき混ぜて又、冷凍庫へ。

ハンズで買ったアイスマッシャーが何処かへいってしまったので、少し溶かしてからスプーンで盛り、

(営業中、シャーベットを頼まれると手が千切れるぐらい固まっているアイスをマッシャーで書き出す作業がツラくて・・・でも意地でも出さないと「盛るだけだろ!」って文句を言われるし、仕方ないからコース分は先にすくってピノみたいにし、冷凍庫へ入れておく方式を採用!そうしないと、いきなり30人分とか出せないから・・・←ホテルの厨房とかきっとそういう様々なノウハウがあるのだろうなー、そういう事を俺は知らないんだ・・・モノ凄い速度の『実践』で学んで店を渡り歩いていく中で四苦八苦しながら編み出していくしかなかった・・・)

素敵な麩菓子を頂いたので、アイスによく付いているスナックの様なコーンとかウエハースの代わりに、麩菓子をスライスして添える。

(つーか、この麩菓子は尋常じゃなく美味しいな、流石・・・)

おお~、芋の分量とクリームの量が適当な為、やや芋感が薄目だがキチンと芋の味も紅茶の味も、甜菜糖の味もそれぞれ(分け合う様にバランスよく)優しくする。

特に甘さは丁度良いんじゃないかなー、甘過ぎない事は好きだし、甘過ぎないからこそ添えた麩菓子も活きる。

世の中では焼き芋のアイスのレシピが多かったので、それだと私の場合、焼酎ブームの時、散々焼酎を勉強した中で(←本当はスコッチやウイスキーを恰好良く飲みたかったのだが)、『焼き芋焼酎』を何度も、他の店の店長と試し合い、その時の細胞に刻み込んだ経験があるので、(ラム酒や、黒糖焼酎ではないが、結局は酒も糖分が無いと作れないモノなので)焼き芋アイスの味も想像が付いたから、じゃあ以前学んだ紅茶アイスと合わせたらどうなるのだろう?、と・・・

ま、出来たね・・・

サツマイモを頂いたので、

とりあえず洗って・・・

切ってから蒸した方が早いか・・・

おお、良い色・・・

先ずはそのまま、あ、自然な感じの、昨今の品種改良とか糖度を増やしたネットリ系とは違う私の好きなホックリ系

皮を剥いてマッシュし

やや熱いうちに裏ごしをして繊維を取り除く。

このぐらいの少量ならモンブランを練習した時(←近年オレンジ色はリンクのルールにしている)の苦労に比べれば楽勝ー

いい感じ、ホックリ系の方が網目に詰まりヅラいから簡単なのかもなーって気が少しした・・・

(気のせいかもしれんが)

今日は時間が無いのでラップをしておくか・・・

翌日、紅茶の濃く煮出すのだが、

・冷たいと香りを強くしないと風味が際立たないので(頂いた)アールグレイを使おうと思うが、

・アールグレイとサツマイモって同じお菓子の素材として合わせた時に果たしてバッティングしないのか?

という「逆説的な」矛盾が生じた為、

※アールグレイのベルガモットの薫りを出しつつ+普通の紅茶で、茶葉感を出したらと考え、両方のティーバッグで紅茶液を抽出・・・(その方が早く抽出出来るし)

少し冷まし、牛乳を足す事によってより早く冷ましつつ、ミルクティー系にした液体を混ぜる事で一体感を増やす。

「体温を温め」、芋の甘さを邪魔しないように『自然な甘さ』の甜菜糖でクリームを固めに泡立て

ミルクティー100mlぐらいと

マッシュして裏ごしをしたサツマイモを入れ、更に攪拌し、

タッパに入れ

蓋をして冷凍庫へ

余った紅茶は砂糖無しのミルクティーにして飲む。

(夜カフェインを摂ると眠れなくなるので翌日に飲んだ)

本当は1時間したらかき回さないとならなかったが、『行政』とのやり取りや、別の作業をしていたら2時間経過してしまった・・・

う~む、ま、(うちの冷凍庫効きが悪いのか?)出来ない事も無いか・・・

で、頑張ってかき混ぜて又、冷凍庫へ。

ハンズで買ったアイスマッシャーが何処かへいってしまったので、少し溶かしてからスプーンで盛り、

(営業中、シャーベットを頼まれると手が千切れるぐらい固まっているアイスをマッシャーで書き出す作業がツラくて・・・でも意地でも出さないと「盛るだけだろ!」って文句を言われるし、仕方ないからコース分は先にすくってピノみたいにし、冷凍庫へ入れておく方式を採用!そうしないと、いきなり30人分とか出せないから・・・←ホテルの厨房とかきっとそういう様々なノウハウがあるのだろうなー、そういう事を俺は知らないんだ・・・モノ凄い速度の『実践』で学んで店を渡り歩いていく中で四苦八苦しながら編み出していくしかなかった・・・)

素敵な麩菓子を頂いたので、アイスによく付いているスナックの様なコーンとかウエハースの代わりに、麩菓子をスライスして添える。

(つーか、この麩菓子は尋常じゃなく美味しいな、流石・・・)

おお~、芋の分量とクリームの量が適当な為、やや芋感が薄目だがキチンと芋の味も紅茶の味も、甜菜糖の味もそれぞれ(分け合う様にバランスよく)優しくする。

特に甘さは丁度良いんじゃないかなー、甘過ぎない事は好きだし、甘過ぎないからこそ添えた麩菓子も活きる。

世の中では焼き芋のアイスのレシピが多かったので、それだと私の場合、焼酎ブームの時、散々焼酎を勉強した中で(←本当はスコッチやウイスキーを恰好良く飲みたかったのだが)、『焼き芋焼酎』を何度も、他の店の店長と試し合い、その時の細胞に刻み込んだ経験があるので、(ラム酒や、黒糖焼酎ではないが、結局は酒も糖分が無いと作れないモノなので)焼き芋アイスの味も想像が付いたから、じゃあ以前学んだ紅茶アイスと合わせたらどうなるのだろう?、と・・・

ま、出来たね・・・