「スコーンには真実がある」

スコーンって作り手の様々な側面が見え易いモノだと思う

。

・シンプルなモノだけに材料やその素材の活かし方、殺し方、そういう作り手の人間性・自分の味で~っていうエゴ・失敗出来ない事で慎重になり手が遅くなる事での生地のダレとか、本当にシンプルなモノだからこそ、誤魔化しが効かないし、味や風味で変化を付け個性を出そうとし過ぎてしまうと

『本筋』からズレていく気がする。

・シンプルなモノだけに他と差別化して違うモノを作るには、(上記で書いたような本筋の事があるから)味付けとかそういう目に見える部分ではない部分で、差や個性が凄く出易いから怖いというか。

・その人の生き様や姿勢が出るというか、そういうものではないか?と思う

。

「クロテッドクリーム」

やはり

クロテッドクリーム作り(←近年オレンジはリンクのルールにしている)が普段作らないネックの1つだったりしませんか?

本来工程自体は簡単なので、今回はコツの部分をおさらい。

↓

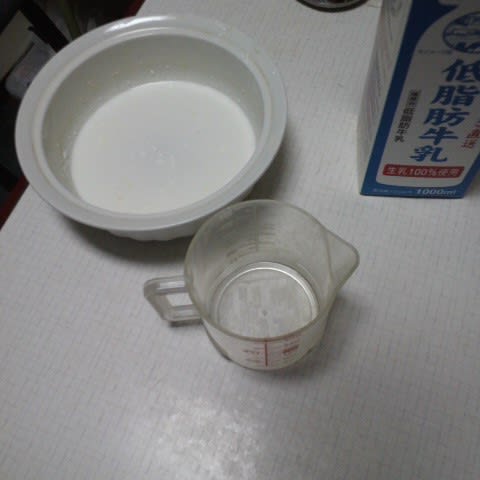

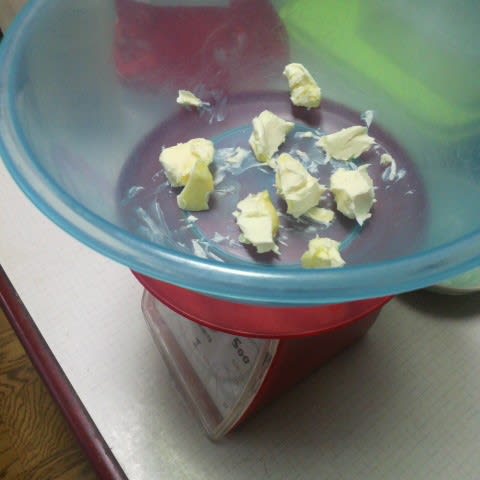

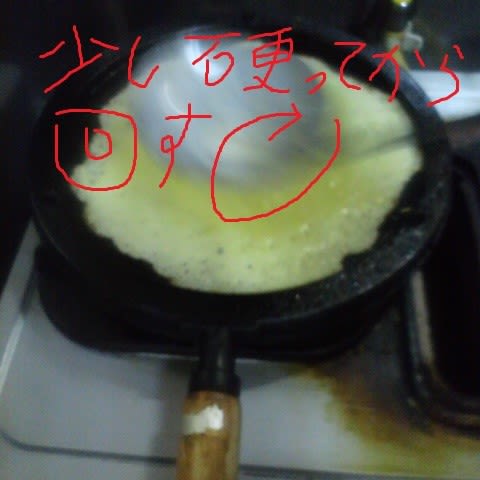

器に開けた生クリームを

一晩冷蔵庫で放置し分離させる時、チルドで冷やすと結構固まる。

(※因みにAOCみたいな原産地名称保護制度の観点から本来は動物性で乳脂肪分55%以上なのだが、そんなリッチマンじゃないので

植物性で出来ないかな?と試してみる事にする。もしくは中沢乳業のクロテッドクリーム)

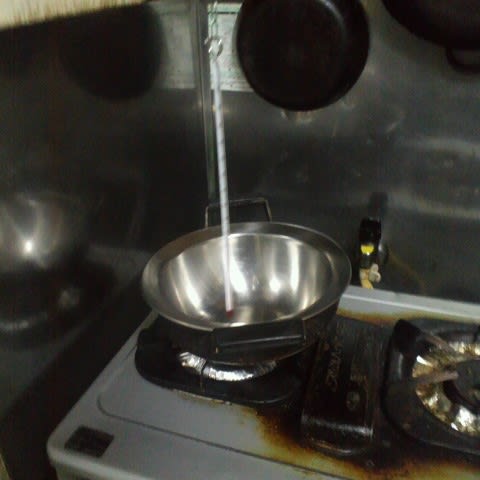

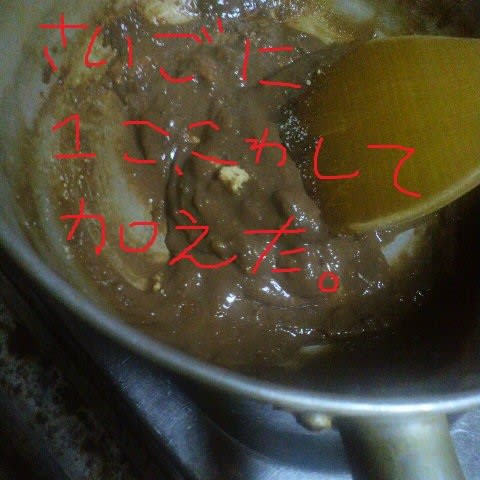

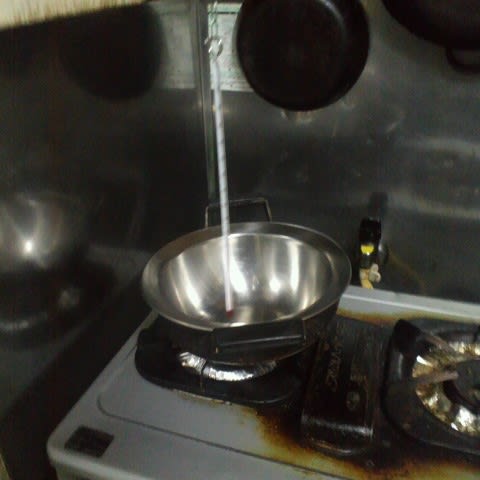

2時間湯煎

2時間湯煎をする時、この

温度を80度にするのが面倒なんだよね。

※もっと深い鉄のボウル(

口径が広い物の方が沢山出来る)でやればよかったが偶々、他の事に使って空いていなかった。

※沸騰した湯の水分が跳ねて入るしアチイ!

(ここはなんとか改良しないとな・・・)

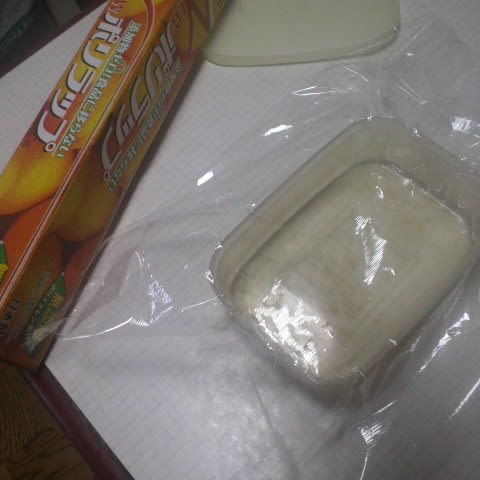

粗熱を取って

12時間冷やすだけ

保存は

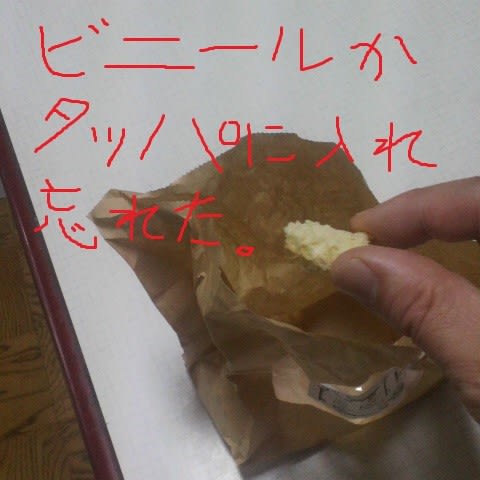

密閉容器にラップを敷いて

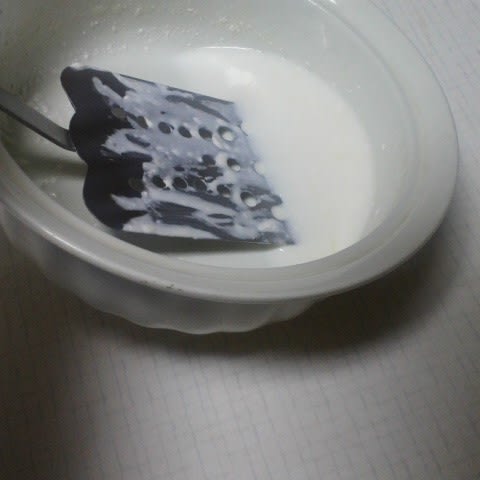

穴が開いたモノで

穴が開いたモノですくい取っていく。

(私はフライ返しが個人的に使い易い)

今回、ワリと取れたな・・・

(植物性のクセして・・・)

冷蔵庫で保存、又は、

密閉をして冷凍庫で保存

※

※冷蔵庫で徐々に自然解凍し、(冷凍したとはいえ)

早めに食べ切ること!!

①「スコーン(の些少のコツの部分だけ)」

余っていたホエーでクロテッドクリームを、

もう1回冷蔵庫に放置から繰り返して作ろうか?迷ったが、

今回は沢山取れた為、ホエーが少ないから

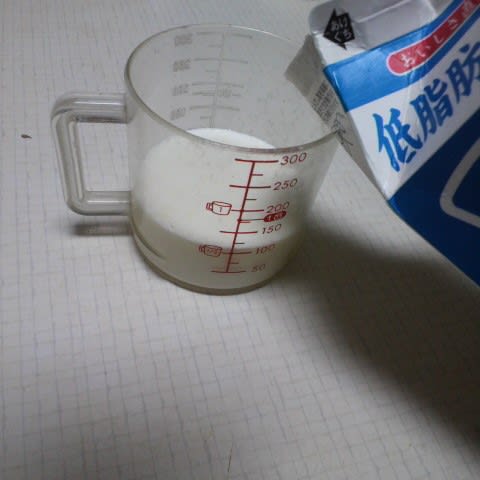

偶々牛乳が少なかったし、

スコーンづくりに足して使う事にした。

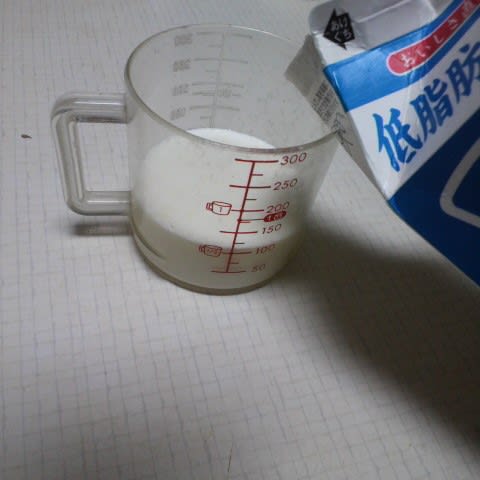

ホエーを入れたカップに残りの軽量分の牛乳を足す。

(うちは牛乳が低脂肪だからバランスが丁度良いだろ・・・)

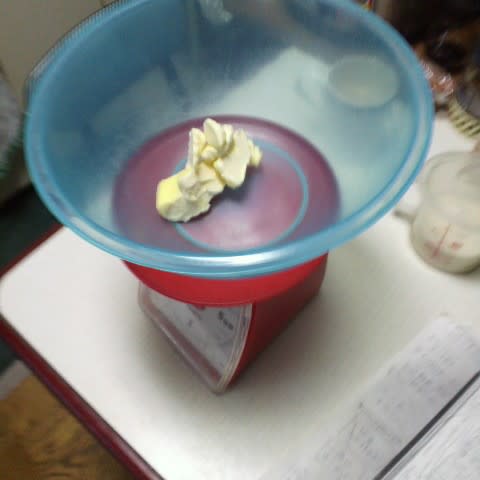

横着なので

横着なので混ぜるボウルにバターを計量し、室温に戻しておく。

押してヘコむぐらいでいい感じー!!

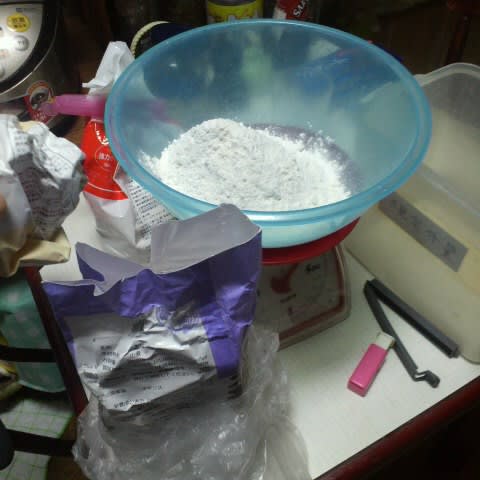

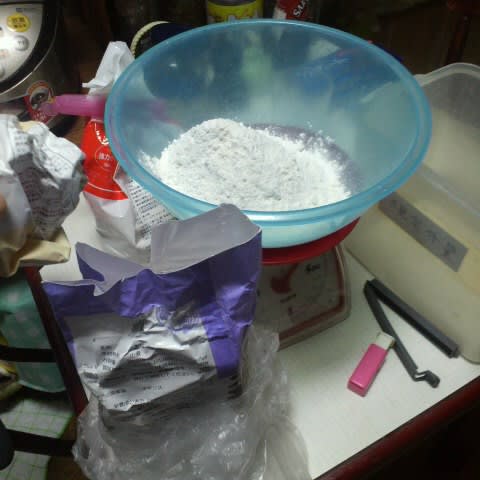

今回は英国産の小麦粉シップトンミル(英国王室御用達)で

いつも日本の薄力粉に10%ぐらい強力粉を混ぜるのだが(←ホンの少しだけパンの効果を入れ込む事で、パンには癒し効果があるらしいから、

解からない程度に、それを表現しているが)、

今回は英国産小麦だけで試す。

以前も、英国産の粉自体を触ってみたが

以前も、英国産の粉自体を触ってみたがやはり粒子がサラサラしているというか。。。

00粉や

セモリナ粉とも比べ、明らかに触ってこれも違うなーって感じ。

(料理専門誌の

ピッツア職人の記事を読むと日本の小麦もレベルが高いのでどっちがーって事ではなく、こういうものか。。。)

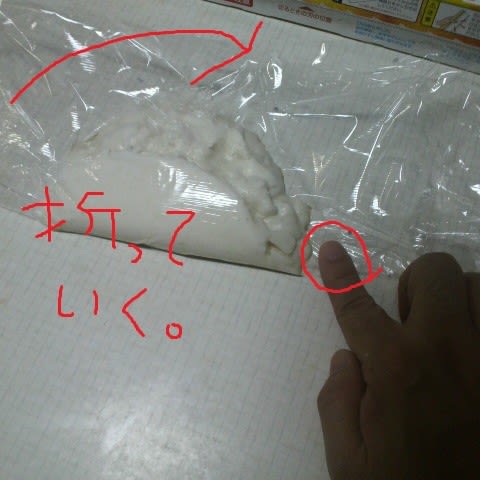

私は昔からバターを刻みながら、

ふるった粉類と、塩や砂糖と混ぜる最初の段階(

手ですり合わせる前は)ティースプーンを使うんだ。

何故か変なクセがついてしまったが、いきなりバターに熱い手で触るよりいっかな?ってクダラぬこだわりだが・・・(←修行が足りない)

打ち粉をどうするか?一瞬迷ったが、

打ち粉に高い粉は使いたくなかった。

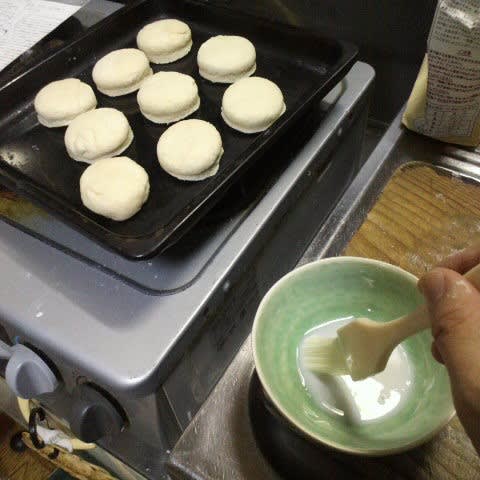

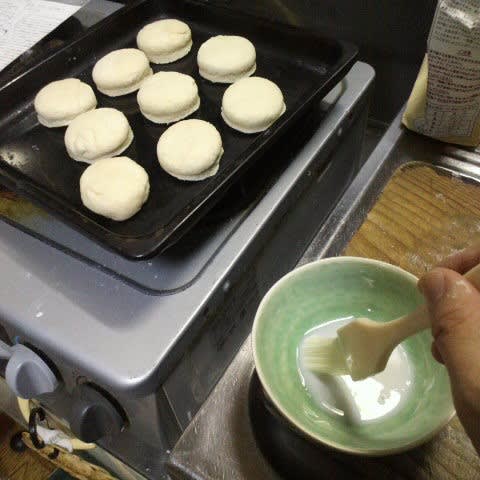

見栄えの為に玉子1個殺すのは嫌だから

見栄えの為に玉子1個殺すのは嫌だから、私は

卵黄ではなく牛乳を少々塗る。

生地にも卵を使わない昔からのトラディショナルな的な方が素朴でホッとして好きなので、

(

卵を使うとケーキっぽくなってしまう気がして、それならケーキを作った方が良いから・・・)

なんか膨らみが良い気が・・・

でもうちの

オーブンやや壊れ気味なので最後、途中で前後をひっくり返した。

生地に油脂分があるので

鉄板にバターもオイルも塗らない、オーブンシートも勿体ないから敷かない。

焼き上がったら手早く剥がして

(やや焼きが強いか・・・)

網の上で冷ます。

・久しぶりなのでちょっと

緊張した味になってしまった(慎重過ぎたというか)

・昔はほぼ洗い物まで含めて全行程を30分で終わらせる事が出来たのに(実質1分ぐらいは越えたかもしれないが)、

今は倍もかかってしまった。

・作り始めた昔と違って無塩バターに変えたし、塩分量が単純に2倍という訳じゃないから瞬間迷った。

マイレシピの紙に色々書き過ぎて、作るのが怖くなるぐらい、書き込んであったので、怖くなって・・・

気が重くなり中々作れなかった。

※本当は

パンとかもそうだが、

焼き立てよりも少し置いた方が味が落ち着くのだが・・・

(そっちの方が好きだし)

「狼の口」から半分に割って

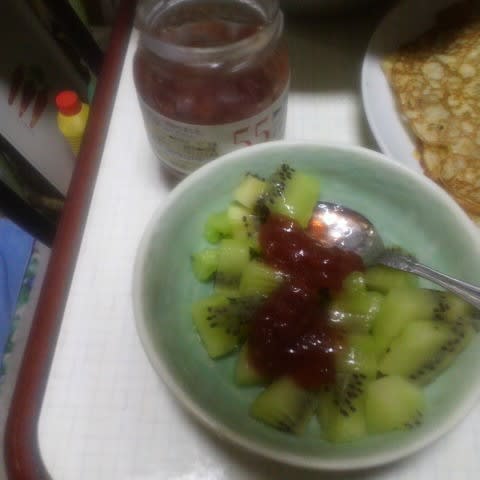

「狼の口」から半分に割って、苺ジャムが無かったので、山口県の夏みかんのマーマレードとクロテッドクリームで。

(割ると解かるが色がやや灰色がかっているのは栄養価が高いから???)

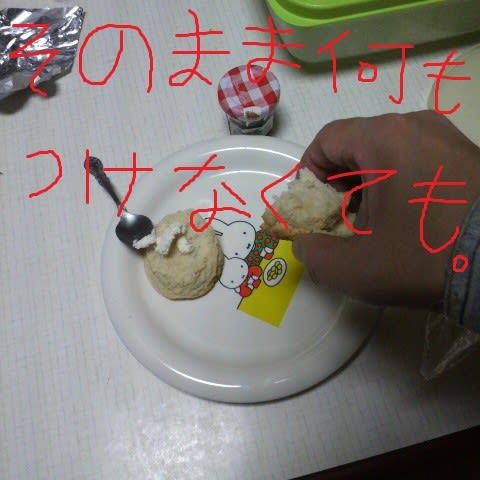

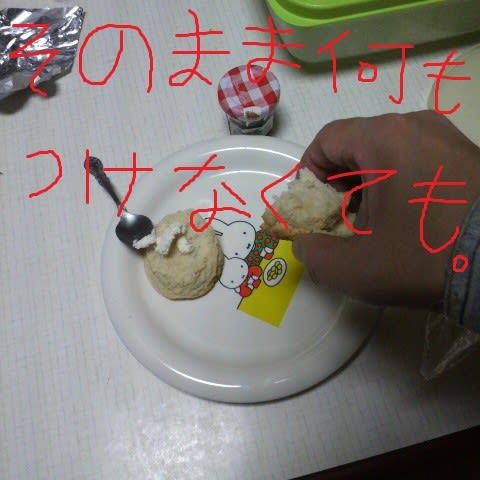

先ずは(何も付けていない部分を)

先ずは(何も付けていない部分を)そのまま、ああ、凄いな・・・これ・・・

成功し易い、失敗しづらい生地って感じが食べた時によく解かる。

軽さ、とシットリさ、その様々な素材のパフォーマンスを結構ギリギリまで

引き出してくれるというか、そんな味。

全体のバランスが良いというか。

クロテッドクリームが先か?ジャム類が先か?の論争が

MIA・MIFの如くあるが、私はクロテッドクリームが先の方が好き。

いやはや美味しいぞ、これ・・・

玉子を使っていないのにケーキみたい・・・やはりクロテッドも夏ミカンのマーマレードも(その他の素材も)最大限活かしてくれる。

折角美味しいのが出来たので、一応、

ミニサイズの苺ジャムも買って試してみた。

(

・やはり冷めて味が落ち着いた方が甘さや塩気が僅かに立ち過ぎていないというか味に安定感が出る)

まあ、どっちがいいって事も無いのだが・・・

(個人的にマーマレードが好きなので、ただ

日本への輸入オレンジは防ばい剤・防カビ剤等のポストハーベスト問題があるので、愛媛なり、山口なり、和歌山なり、熊本なり、宮崎・鹿児島なり、静岡もかな?、その他、他の柑橘類で出来るなら、なるべく自然な方がいいかなって)

う~ん、美味し過ぎる・・・

ただ、美味し過ぎるんだ、これは軽くて、ややもっと歯に残る感じが僅かにあっても素朴さを表現出来ていいかなって。

(あと少し、こねてグルテンを出せばいいのかな?、でもそうするとグルテンが出た場合、今度は膨らみが悪くなるんだよなー、『ソーダブレッド』みたいにスコーンはとにかくコネない、手早く

!!が基本だし)

きっといつもは日本の薄力粉に10%の強力粉を混ぜるからだと思うが、敢えてカントリー的な、

もっと『素朴さ』を表現したいので、

(美味し過ぎてもダメなんだ、美味しいな・嬉しいなって感じるモノって、多分。あと、パンには癒しの効果があるから、僅かにパンの風味を感じない程度に足しておくと、自然に、又食べたくなる味になる)

次回は↓、強力粉を混ぜ(少し焼きを抑えて)作ってみたい。

②クロテッドクリームが余っていたので

「配合を変えた自分のスコーン」

バターは

小分けにしてから常温に戻した方が早いのかもな・・・

次は英国産の粉に

日本産の強力粉を10%混合で自分らしく。

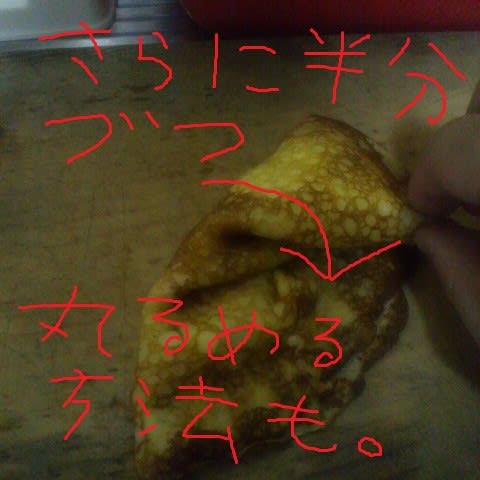

シマッタ!!、

横着をしてまな板に打ち粉をしなかったらダレて、

剥がす時にズレ、しかも

横の縁に結構触ってしまい、

元が斜めってしまった。

(あと、

ややコネの回数が僅かに増えてしまった)

うちのオーブン、やや壊れ気味なので、火加減が微妙になると・・・

膨らみ方が斜め、る

膨らみ方が斜め、る・・・

↓

↓

注:その後別の機会にスコーンを作って、もしかして

型でくり抜いた後、1度生地をまとめる時にコネをやり過ぎると斜めるような気がして、そこに気を付けたら、比較的縦に良さ気になった(だからサムネイルで)。

↓

話は戻るが、

↓

話は戻るが、しかし味は、この強力粉を10%混ぜた自分のレシピの方が

ややいつもの理想的な味に近い印象・・・

僅かに気付くか気付かない程度~

意図的にパンっぽくしてみたというか・・・

これは英国産小麦だからまだ掴めていないけれど(元がリッチな「感じ」なので)、

5%~7%~8%の強力にした方がよりイメージのスコーンに近付くのかも・・・

※

※うん、しかし

やはりこれも(パンとかと同じように)翌日以降の方が味が落ち着くよな・・・

そのまま食べてみると(色々な部分まで)良く解かる。

スコーンまとめ

↓

・CALPISバター~スコーンまで

・アイルランドでは四角いスコーンらしい。。。

・良い事は学べる!!、ドライフルーツとチョコ入りのスコーン

・今年のスコーン

・五大アレルギーの人でも大丈夫なスコーン

・スコーンの練習その3

・スコーン其の2

・スコーン

☆クロテッドクリームを自作してみた。

似ているので、ソーダブレッドもまとめておく。

↓

・卵を使わないアイリッシュソーダブレッド

・あり合せの材料でアイリッシュソーダブレッド。

・ソーダブレッドを初めて失敗(井の中のかわず)

・ソーダブレッド

「型」

そのまま食べてみると(色々な部分まで)良く解かる。

スコーンまとめ

↓

・CALPISバター~スコーンまで

・アイルランドでは四角いスコーンらしい。。。

・良い事は学べる!!、ドライフルーツとチョコ入りのスコーン

・今年のスコーン

・五大アレルギーの人でも大丈夫なスコーン

・スコーンの練習その3

・スコーン其の2

・スコーン

☆クロテッドクリームを自作してみた。

似ているので、ソーダブレッドもまとめておく。

↓

・卵を使わないアイリッシュソーダブレッド

・あり合せの材料でアイリッシュソーダブレッド。

・ソーダブレッドを初めて失敗(井の中のかわず)

・ソーダブレッド

「型」

因みに

『型』を買っていないので、『湯呑み』を型の代わりに昔から使っている。

(

『スコーンは小さい方が良い』みたいな事が書いてあった書籍だか何かを読んだことがあったような気がしたし←

但し商品としての場合は大きくないと・・・)

偶に口径が広い他のグラスを使ったりもするが、このぐらいの

小さいサイズだと沢山作れるし、何より

私の手に凄くフィットするので、もう手放せない!!!

焼く前の厚さはここ最近は

焼く前の厚さはここ最近は2cm近くが多いが、

1cmちょい~1.5cmちょいだと結構な数が取れる気がする・・・

(あまり大きくなくてもいいだよな・・・最近

久しぶりに作ったから緊張をしていたためか、やや規定に近い厚さにしていたが・・・)

「様々な食べ方」

・無論クロテッドクリームが無くても。

・

・無論そのままでも

・

・クロテッドクリームが無ければ

無塩バターとコンフィチュール類でも。

・

・「狼の口」から割って上下両方違う味でもいいし

(因みにスコーンがある時はパンの減りが少ない気が・・・汗)

「クロテッドクリームを凍らせて保存」

クロテッドクリームを凍らせて保存する事が出来る。

ラップを敷いたマイナスの凍結温度対応の密閉容器を更に保存袋で包んでみた。

凍らせたクロテッドクリームは冷蔵庫で自然解凍をするが・・・、

・やはり沸騰した水分が入ってしまった為か、

・乳清の部分まですくってしまうからか、

やや粒子が荒くなり舌触りが悪くなった

・やはり沸騰した水分が入ってしまった為か、

・乳清の部分まですくってしまうからか、

やや粒子が荒くなり舌触りが悪くなった・・・

(古いタッパがいけないのかな)

(食べられなくはないのだが・・・なんか

カッテージチーズみたいな部分がある・・・)

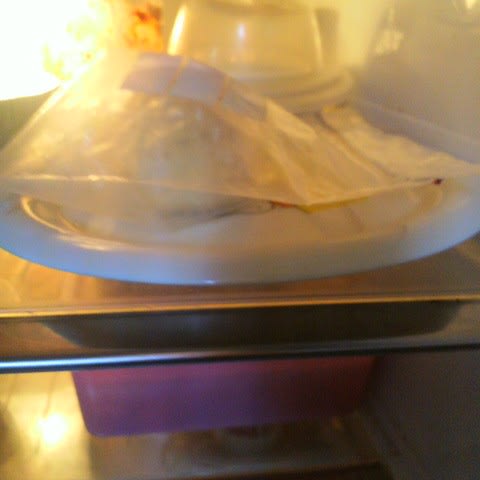

【スコーンを冷凍保存→解凍】

スコーンをラップで包んで密閉袋へ入れて冷凍してみよう・・・

冷凍庫へ

解凍を急ぐ時には

解凍を急ぐ時には、

①急ぐ時はラップをしたままレンジでチンをして、

オーブントースターで焼くやり方と・・・

(

やや湿る・・・)

※普通に解凍をするには・・・

②

※普通に解凍をするには・・・

②冷蔵庫で自然解凍をしておいて

(ラップをしたまま)レンチンを20秒ぐらいし

オーブントースターで2分~3分

リベイクの場合、アルミホイルで完全に包み過ぎると、ご飯の炊きたてみたいに蒸れ過ぎてしまうから苦手なので・・・、

私は上が焦げないようにアルミホイルを上に置いて

乾かしながら温めるだけの方式。

うん、そのまま食べても美味しい・・・

やはり

10%の強力粉を混ぜる事は今の所私のスコーンには良いかもしれない。

まだクロテッドクリームが余っていたので

流石に再冷凍はよくないから・・・

デメララベーカリーの新宿ニュウマン店でプレーンのスコーンと、他の味を冒険

。

(ルミネ荻窪と違ってJR駅構内だから駅を通る人には買い易いんだけれど、他線や地下鉄の人にはプラス入場券が必要)

プレーンと違って他の味は結構ガツンとしているのね・・・クロテッドクリームもジャム要らんかも・・・

焼き加減はこのぐらいを目指せばいいの?かな?

(翌日、プレーンの方も結構味の表情が変わった印象、急に甘さが増したというか、メロンパンの上の部分に近い印象だった、昔、荻窪店へ行った時、このぐらいに近い甘さだったような)

ラストはレイジーデイジーベーカリーのプレーンスコーンに合わせてみた。

※山口県の「夏みかん」のマーマレードは食べ切ってしまったのでジャム・・・

(やはり、クロテッドクリームとジャムでスプーンとか

カトラリーを2つは洗うのね)

そして、やはりレイジーデイジーベーカリーのスコーンは凄い

!

(焼きたての温かいうちが特に美味しいという事で、買ってからお外で半分だけ食べたが、確かに・・・そして間違いない!!、このぐらいならカリッとしててもいいんだな)

英国展でカメリアズティーハウスロンドンのクリスマススコーンも凄かったが、レイジーデイジーのはモロに自分が好きなスコーンの印象。

玉子を使っていないからケーキではなくキチンとスコーンであると解かる・・・

(英国のカントリーサイドでは今でもこういうトラディショナルなスコーンが出てくるらしい)

そして、デメララもそうだったが(恐らくキィニョンとかも?)、ピンポイントでその味にしてある美味しいスコーンが、クロテッドとかジャム類とか他の味で

味覚のポイントを動かしてしまう事って、素材を活かす民族としては、勿体ないなって(市販のクロテッドクリームとかだと又違うのかもしれないが、自身のなんちゃってクロテッドクリームだからかなぁ)。

美味しいスコーンって何も付けなくても(

キッチリ)バターミルクのような風味はするし(

←バターじゃないよ?、あくまでもミルクのような風味も活きている)、粉の風味も素朴さとしてキチンと『そこ』にあるし、(シンプルなだからこそ)

他の物を足すと、その勿体無さが逆に結構目立つんだ。

(クロテッドの為にスコーンを作る訳じゃないから・・・)

私の素人ぜんとしたスコーンだったら、アリなんだなーって、そこもまた1つスコーンの真髄の1つなのかもしれないって、感じた・・・

やっぱりレイジーデイジーベーカリーのスコーンは凄いなー(

王道中の王道って感じ、

『伝家の宝刀』って感じがするというか)

(自分のスコーンがこの系統であったとしてもこれは真似出来ないわ・・・←今後も作ってはみると思うけれど)

シマッタ!!、

僅かな欠片を翌日にとっておこうと思って、

超乾燥をしている時期なのに、

恐らく完全に閉めずに紙袋の中に入れっぱなしで硬くなってしまった・・・

(

同じ失敗をしないようにここに記しておくね!)

流石にホイルで

包んでオーブントースターでリベイクすればよかった

昨年12月ぐらいから年始までずっと突っ走ってきて

この日、疲れていたんだ・・・

(元旦の半日ぐらいはゆっくりしたがあとは色々やっていて

・・・)

↓

「オマケ①」

ガチな美味しいスコーンにクロテッドクリームとジャムだと味が贅沢過ぎた・・・、というか

デメララで『ロダス』のクロテッドクリームが300円台(だったかな?)で販売をされていた。

まあ、でも、

クロテッドクリームの為に台所を(簡単な)改造をしてしまったし

!

↓

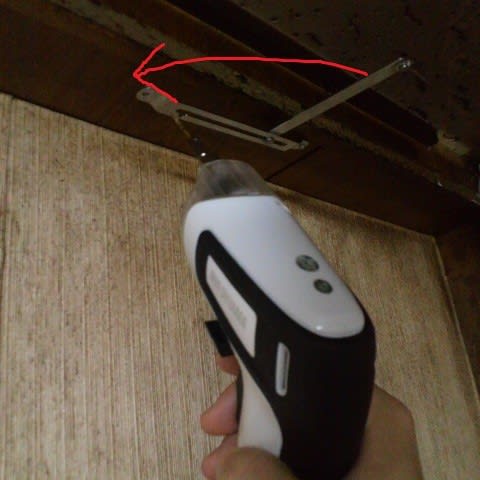

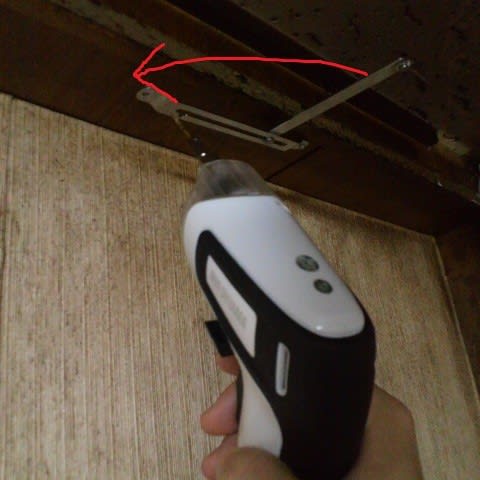

80℃になるまでクロテッドクリームの

温度計を持っている事が熱い為、壁の上横に引き出し等に使う

「可動式の」金具で

・

・使わない時は収納出来、

・鎖をフックにかけるだけなので長さ調節も随時可能

・リングで取り外し可能な

温度計を吊るすDIYに成功

(因みに

DIYは英国発祥)

「オマケ②」

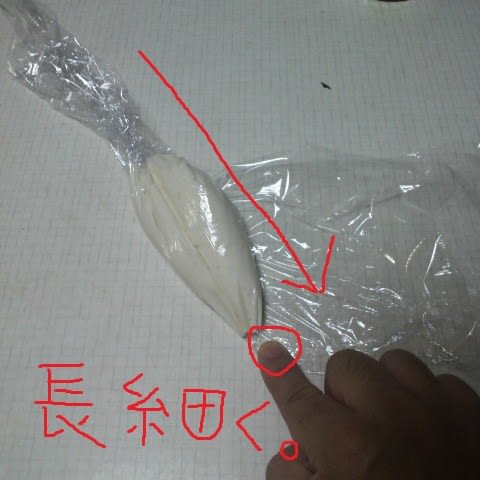

英国産小麦で饂飩を打ってみよう、

より粉の感じを掴む事が上手くなるかもしれない・・・

(少し日本の強力を入れたが・・・)

冬で乾燥をしているとはいえ、換気扇も回しているし(←換気扇を回していると生地が扱い易くて)

なんか

この粉、水の吸収が良い気が・・・

整形し易い

整形し易いというか。。。

うん、やっぱ加工し易い感じだ・・・

段々、手早くなってきたな・・・

吸水性が高い感じがしたから

水分がいつもより僅かに多くなる為、

加水率が増したのかツルっと感が増している。

なるほどな~、スコーンと饂飩でなんとなく解かったのは、とにかく

様々な素材を吸収し易い気がするので

整形し易い粉という感じがするという事だった。

「オマケ③」

これは、あまり味とは関係無いのだけれど、スコーンを食べる時にケルト・アイリッシュミージックをかけながら食べると雰囲気出るわ~

英国料理店とかだと英国ハードブリティッシュロックやパンクならともかく、

最近じゃあR&Bやヒップホップ、ブラックミュージックばかりかけて、なんか雰囲気出ねーなーって。

だから自分で家の中だが、民族ケルト音楽を探してきて、スコーンを食べる時にかけてみたら・・・

合う事!!・合う事!!・・・、これを求めていたんだ。

「卵入りも・・・」

マーガレットティーケイクスのスコーン(写真:左でプレーン)はやはり別格だったなーって。

卵入りのスコーンは普段あまり食べないのだが(←「英国展」とかだと食べるからそうでもないか)、このぐらいの素朴さならOK

リッチでありつつも素朴であるというか(ホイルで包んでリベイクするとそれがもっと顕著になった気がした、周りもカリっとしていて、食感のコントラストもいい)

(卵無しのレイジーもそうだったが)、素朴さとリッチさ、全く相反するもの両方を表現する(満足させる)って凄い事なのだろうなー

菓子類全般の値段も適正価格な感じがした(

←又行ける価格帯)うちからは多少遠いが・・・。

まぁ

それでも自分は卵無しを作るだろうが、これはこれでいい。

本当は冒頭で

「スコーンには真実が出る」と表現をしたかったが、

作り手だけでなく受け手である消費者の事も考慮すると

「スコーンには真実がある」でいいような気がして・・・。