ずっと行きたいと思っていたけれど機会がなかった高野山へ行ってきました。

過去、日帰りのツアーに一人で参加したことはありますが今回のような宿泊ツアーに参加は初めての経験。

ちょっと心細さはありましたが「行きたい」が勝っての参加でした。

当日集まった参加者は31名、そのうち一人参加者が5人もいてちょっとびっくり。

そしてその中でやはり初めての一人参加という方と意気投合して

楽しい旅となったのはうれしい事でした

これでちょっと自信がついてこれからも一人で出かけられるかな です。

です。

ツアーの最初は橿原神宮へ、ここも初めての場所。

日本最初の天皇とされる神武天皇を祀るこの神宮、紀元2683年と掲げた立て札が

日本の長い歴史を物語っているようでちょっと厳かな気分に。

この後バスに揺られて高野山へ

子供のころ読んだ石童丸の物語で母と共に父を訪ねて高野山を目指したものの

母は山に入れず麓で待つ間、病に倒れたという悲しい話がすごく印象に残っている高野山。

そんな女人禁制も明治の初めに解かれ今は外国人にも人気との事。

この日も多くの外国人の姿がありました。

その高野山では宿坊に泊まるという初体験。

*宿坊 部屋の窓から写した「成就院」 正面が本堂で朝のお勤めはここで。

私が泊まった部屋は一応個室になっていましたがふすまで仕切られた大部屋に寝た人たちも。

部屋には小さなテーブルがあるだけでテレビなどありませんし部屋に鍵はかからず

心張棒用の棒があって、まるで時代劇のようと苦笑してしまいました

食事はもちろん精進料理、こちらは美味しくいただきましたが若い人や男性には物足りなかったかも?

写経や朝のお勤めにも参加して宿坊ならではの経験でした。

金剛峯寺

今は一つの寺院の名称として称されるけれど本来は高野山全体が総本山金剛峯寺というお寺なのだそう

大玄関の屋根の上には火災発生時に備えた雨水を溜めた天水桶が二つ。

中に入って見学しました。

堂内は広く各部屋のふすまには見事な絵が描かれていましたが写真は禁止

その中で豊臣秀次が自害した部屋という雪の柳と鷺が描かれた柳の間と呼ばれる襖絵が

強く印象に残りました。

でもただ一か所だけ撮影可能となっているのが千住博画伯奉納の

険しい崖が墨の濃淡や筆遣いで迫ってくるような「断崖図」と

静寂の中に滝が勢いよく落ち、しぶきが跳ね上がる感覚を感じるられるような「滝図」

で見た滝をモチーフのたくさんの作品を思い出しつつ現代的美術館で見たものと

お寺という和の空間で見る滝はちょっとだけ違う感覚で眺めました。

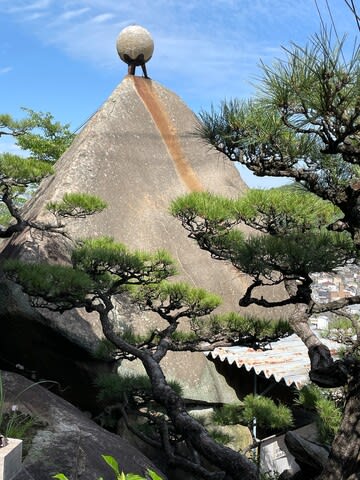

主殿から廊下に出たところにある「蟠龍庭」は日本最大の石庭だそう

その石組に使われているのは空海の出身地である四国の花こう岩というこだわりも。

この日は宿坊に入り夕食を済ませた後壇上伽藍ナイトツアーというのに出かけました

高野山専属のガイドさんの説明でいろいろと見て回りましたがライトアアップされた根本大塔はよく

見えましたが他の金堂や御影堂などたくさんのお堂は暗闇でよくわからなかったのがちょっと残念でした。

でも御影堂の前ではご利益があるという三鈷の松の三葉の松葉を拾いました

ツアーを終えて宿坊へ帰りささっと入浴、あとはすることもないので9時過ぎに就寝したのですが

枕が固くて寝にくい

早く寝たので11時半ごろには目が覚めてしまいそのあとは大雨も降り出して

その雨音が気になりずっと眠れない一晩で宿坊体験は快適とは言えませんでしたが

なかなかできない経験ができました。

つづく

おまけ

おまけ

」と私達も楽しませてもらいました。

」と私達も楽しませてもらいました。

. 続く

. 続く

尾道

尾道