筆者は2011年5月27日、「小児かんの虫の鍼灸治療」と題したブロクを発表したが、最近、長野仁・高岡裕「小児鍼の起源について 小児鍼師の誕生とその歴史的背景」(神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野ゲノム医療実践学部門)平成 22 年 7 月 20 日受理の論文(ネット上で公開)を読む機会があり、小児針に対する今日の常識的理解が誤りであることを知った。この論文の知見を含めて、小児針法について書き改めることにした。小児鍼の歴史は、小児特有の胎毒や丹毒に対して、刺絡することが原点だったが、明治時代になって鍼師が鋒鍼(刃物のような鍼)を使うことが禁止されたため、按摩針とよばれた擦ったり叩いたりする軽刺激の鍼に変わったという経緯があったという。

長野仁、高岡裕:小児針の起源について

http://jsmh.umin.jp/journal/56-3/56-3_387.pdf

1.乳幼児の二大疾患であった胎毒と丹毒

かつて、わが国では胎児が胎内にある時、胎内の毒物により病気になった状態を、胎毒や丹毒によるものとされた。胎毒は毒が体内に留まった状態、丹毒は毒が皮膚に発した場合であった。

1)胎毒

①本態

かつては胎児の間に蓄積した毒が、出生後の体内に残存することによる。戦国~江戸時代初期には、幼児~幼児期に起こる大半の病気の原因になると考える説もあったほどだった。

②症状

脂漏性湿疹。新生児黄疸・高熱。拡大解釈されて頻繁な発熱、自律神経不安定(夜泣き、熱性けいれん=ひきつけ)

③治療

散気を目的として刺絡。

2)丹毒

①本態

連鎖菌による膿痂疹。年齢、季節を問わずに生じ、黄褐色の厚い痂皮と周囲の発赤を特徴とする。かつては胎児の間に蓄積した毒が、出生後の皮膚に発現したものとされた。最近では乳幼児よりも免疫力の低下した高齢者に多くなった。俗名とびひ。飛び火するように、身体のあちこちに痂疹が出現し、他者に接触感染しやすい

②症状

悪寒発熱を伴って境界鮮明な浮腫性の紅斑が顔面や下肢に皮膚に発生する

③治療

かつては刺絡したが現在では鍼灸禁忌。皮膚科で抗生物質治療が行われる。抗生物質の服用が必要になる。

3)丹毒と散気(チリゲ)

チリゲとは中国医書に所出のないわが国特有の概念である。丹毒の和俗名を散気(または塵気)とよんだ。チリゲとは、本来は丹毒という皮膚病の別称であり、小児疳の虫のことをいうようにもなった。さらには灸点を意味することにもなった。つまりチリゲは皮膚病→疳の虫→チリゲの灸というように意味が変化した。今日、チリゲというと小児疳の虫の治療で行う身柱穴の灸というように意味が限定されてしまった。

※江戸時代後期の石坂宗哲著「鍼灸茗話」によれば、「ちりけ」は、兪穴の名前ではなく、元々は小児喘息の病名のことをいうとある。

2. 疳の虫

1)概念

かんの虫は民間用語であり漢方では疳という。「疳」は肉食甘物を食べるものに因を発する。具体的には、母親が肉類過食等で与えた結果、母乳成分に異変がある場合、または乳児に歯が生えた後も母乳を与え続ける場合によるとされる。

また「癇」との意味もある。これは痙攣を主症候とする病変をすべて包括する概念で、癇癪(かんしゃく)の癇である。おもちゃ売り場の床にひっくり返って大声で泣き叫ぶなど。

※乳幼児の離乳前後(生後8~10ヶ月)に多い。子供に乳歯が生え始めるは生後6ヶ月前後であり、2歳頃までに完成する。歯が生えてきた後も母乳を与え続けることは、子供に疳が生ずるので好ましくない。現代では、離乳は5か月頃から始める、母乳を完全に離すのは生後8~10か月までがよいとされている。

2)原因と症状

原因:神経性素因、騒がしい環境、栄養の不適切。ただしその主因は、精神と身体の急速な発育にために生ずるアンバランスによって生ずるとされる。 小児精神身体症に相当。

症状:不機嫌、夜泣き、不眠等の神経症状があり、顔面に一種の精神興奮状態を示す。

3)疳の虫封じ(まじない)について

かつて本邦では疳の虫の治療として、民間の呪医や僧侶などによって虫切り、虫封じ、疳封じなどの施術が行われた。乳児の手のひらに真言、梵字などを書き、粗塩で手のひらをもみ洗いして、しばらく置いてみると指先から細かい糸状のものが出ているのが見えるといい、これが虫であるとされた。実際は手を洗う水の中に真綿が少量混ぜてあり、乾いてくるとそれまで見えなかった真綿が見えるようになる。要するに暗示療法である。

3.小児針法

1)小児鍼の歴史

中国には小児鍼という考え方はなかった。乳幼児に対し、わが国では磁器の破片を用いて細絡から刺絡するような強刺激が普通に行われていたが、江戸時代には古代九鍼の一つである鋒鍼(現代でいう三稜鍼)が用いられるようになった。しかし1883年に医師免許規則が公布されるにおよび、鍼師が皮膚を切開することは禁止され、1912年(大正元年)からは鍼灸業は免許制となったことで、医師以外は治療として刃物にのような鍼は使えなくなった。

ちょうどその頃、小児鍼の治効の現代医学的理論づけを行ったのが藤井秀二医師(大阪大学小児科)で、鍼に関しての初の博士号取得となった。藤井の実家は小児針治療を行っていたが、そこで行われていたのは、これまでの小児鍼とは異なり、小児按摩のような刺さない鍼であってあったことから、今日広く普及しているような軽刺激の方法(按摩針)に変わっていった。「小児鍼」という名称を定着させたのも藤井だった。それ以前は、「小児はり」といったような名称だった。

2)藤井秀二の小児鍼の治効理論

小児に対する針灸治療には、小児針を用いることが多い。小児針の適応年令は、生後20日から 4~5歳で、それ以上では成人と同様の亳針法でド-ゼをきわめて弱くする。

藤井の小児針の治効理論とは、「小児は自律神経が成人に比べて変動しやすく、自律神経が不安定になりやすいことに注目。小児針の治効は、皮膚知覚刺激を介して交感神経の不安定を 調整する点にある」とした。(藤井秀二:「小児はり」について知られざれる事項、医道の日本、昭和50年1 月号)

点への刺激よりも面への刺激を行うのは、内臓体壁反射理論的方法だと理解できる。

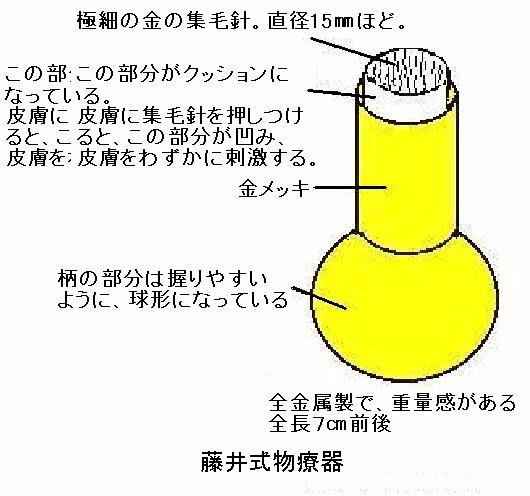

藤井秀二は、毫鍼を示指と母指で少し先が出るように摘まんで垂直にたたいていたが、後に「藤井式物療器」を考案した。この製品は小児鍼の一種であるが、極細純金製の集毛針を皮膚に押し当てるが、針は軟らかくすぐに曲がってしまうので取扱には慎重を要した。今から30年ほど前までは、その藤井式物療器は市販されていて、当時でも2万円ほどしたことを覚えている。

4.かんの虫の針灸治療

かんの虫に対する小児針は、小児のいわゆる健康増進の治療と同じであり、生後1か月頃から 5歳頃までを中心に行われる。身柱や頭項部を中心に全身的に行う。小児針だけで効果に乏 しい場合には、ちりげの灸(身柱穴への灸で気を散らす)や細い豪針にて全身的に浅刺する。

小学生ではボディブラシ、乳幼児では歯ブラシを使用。以下の部位を3~5分以内で終わる ように、軽くリズミカルにサッサッと擦る。 施術部の発赤や発汗をもって度とするのが原則ともいうが、藤井によれば、これではド-ゼ過多に陥りやすいという。

健康増進目的では、月初めごとに3日間連続して行う。特に異常のない小児に施術を受けると、その子供はその月中は元気で健康を維持できるという事実を大衆が知っていた。かんの虫の治療回数では、疳症状の弱い時は3回、強い時は5回、かん症状の取れにくい場合には7回前後、毎月反復して実施する。

米山博久の経験によれば、不眠・不機嫌1~3回、夜泣き2~5回、奇声3~5回、食思不振 1~5回程度で十分であり、幼稚園児まで毎月継続することがよいという。(米山博久著:私の鍼灸治療学、医道の日本社、p78、昭和60年1月)

5.トーマス式小児針について

近年、トーマス・ウェルニッケ小児科医(ドイツ国際日本伝統医学協会会長)は、次のような見解を示した。

胎児が生まれる際、狭い産道を身体が一回転して通過するため、頸椎に異常をきたし、特に上位頸椎周辺の際を走行する脳神経である迷走神経・舌咽神経・舌下神経・副神経 (これら4つの脳神経の始点は延髄)への圧迫が、疳症状につながる。

したがって、頸椎周辺が 固定化される(要するに生後3~5ヶ月)以前に、小児針治療を開始することが大切であるというもの。