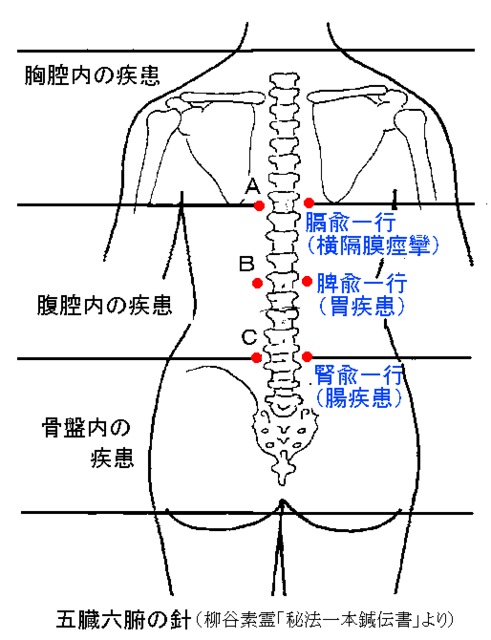

成書にみる主な便秘の治療穴を整理した。以下の治療穴について意味付けを推察してみた。

1.腰部

大腸の上行結腸と下行結腸は後腹膜に固定されていて、腰部後壁と大腸間に後腹膜は存在しない。この臓器を刺激するには、腹部ではなく腰部からの刺激が適する。一般的に上行結腸は便秘の治療点とならず、下行結腸刺激を刺激目的では、左大腸兪・左腰宜(ようぎ=別称、便通穴)などを刺激する。これらの穴から刺針すると、腰部筋→後腹膜→下行結腸に入る。

上行結腸と下行結腸の内縁には腎臓(Th12~L3の高さ)があるが、下行結腸に刺入する際には、腸骨稜上縁(L4の高さ)から実施することで、腎臓への誤刺を回避できる。

1)便通穴=左腰宜(ようぎ)

L4棘突起左下外方3寸。起立筋の外縁で、腸骨稜縁の直上に腰宜をとる。木下晴都は、左腰宜を便通穴と名付けた。やや内下方に向けて3㎝刺入するとある。腰方形筋→下行結腸と入っていく。ただし3cmm程度では下行結腸に達しないかもしれない。横突起方向に斜刺すれば腰仙筋深葉の広範な響きは得られるだろう。

森秀太郎著「はり入門」での刺針深度は「深さ50㎜で下腹部に響きを得る」とある。

代田文誌著「針灸治療の実際」には、「便通外穴」の記載がある。本穴は、木下晴都の便通穴の外方3cmでL4棘突起下の外方8cmとしている。

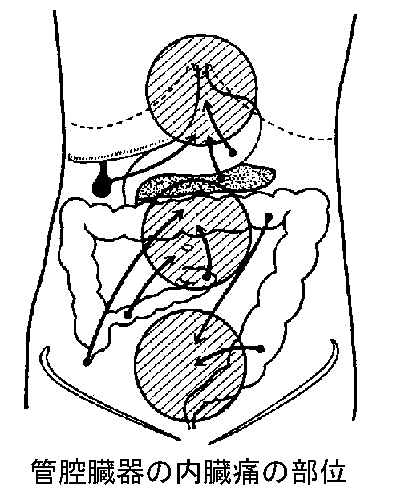

上図後腹膜器官の図で、小腸やS状結腸は図示されていない。このことは小腸やS状結腸への刺激は、仰臥位で行うべきことを示している。

2.腹部

1)天枢

森秀太郎が便秘の治療で最も重視しているのが天枢への雀啄針だった。森の天枢刺針は、臍の外方1.5寸を取穴(教科書的には臍の外方2寸)、15~30㎜直刺する。針は腹直筋→大網→壁側腹膜→臓側腹膜→腸間膜→小腸と入ることになる。

中国の文献には、天枢から深刺した場合、下腹から下肢へ引きつれるような針響を得て初めて効果が出ると説明したものがある。大網と臓側腹膜には知覚神経がないことから、この響きは壁側腹膜(体性神経とくに肋間神経)ないし腸間膜刺激となる。なお腸間膜の知覚は迷走神経支配だとする文献を発見した。腸間膜には小腸を吊り下げ固定する機能の他に、小腸からの栄養を吸収し、小腸に酸素を送り込む役割がある。江戸時代後期の医師、三谷広器著『解体発蒙』中の小腸壁から伸びる多数の乳糜管を観察し、これが血の元となり、体温の熱発生源の機能があると推察した。この書を読んだ澤田健は、大いに感動して三焦とはこのことだと推理した。これは現代でいう腸間膜のことではないだろうか。ちなみに臍(神闕)の外方5分にある肓兪の「肓」は腸間膜のことである。

https://blog.goo.ne.jp/ango-shinkyu/e/159cb2af0776c4083e2998a343973b28

澤田健が絶賛した三谷広器「解体発蒙」にみる三焦の正体

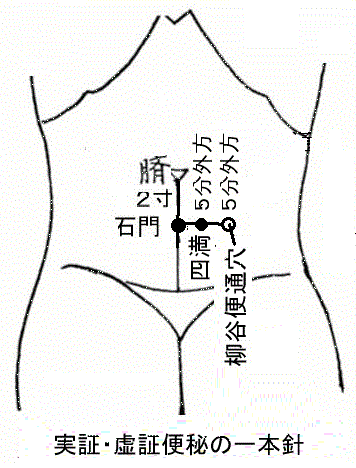

2)柳谷便通点(左四満移動穴)

学校協会教科書の四満は、臍下2寸に石門をとり、その外方5分としている。柳谷素霊著「秘法一本針伝書」では臍下2寸に石門をとり、その左外方1寸の部としている。つまり教科書四満の5分外方となるが、木戸正雄は本穴を柳谷便通点と仮称した。

素霊は「実証者の便秘には、2~3寸#3で直刺2寸以上刺入して上下に針を動かす。この時、患者の拳を握らせ、両足に力を入れしめ、息を吸って止め、下腹に力を入れさせる。肛門に響けば直ちに息を吐かせ抜針する」「虚証者の便秘には、寸6#2で直刺深刺。針を弾振させて肛門に響かせる。この時患者の口は開かせ、両手を開き全身の力を抜き、平静ならしめる」と記している。つまりは導引と思える技法を併用している。

四満移動穴刺針は、解剖的には天枢と同様、腹直筋→壁側腹膜→大網→臓側腹膜→腸間膜→小腸と入る。素霊も「いずれも肛門に響かないと効果もない」と記している。解剖学的には前述の天枢と似ている。

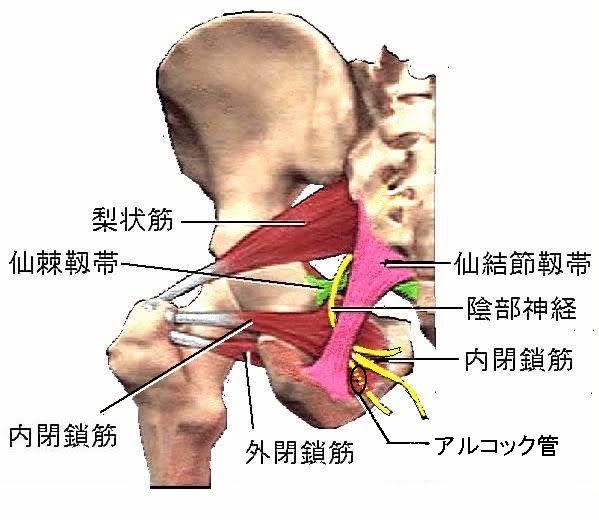

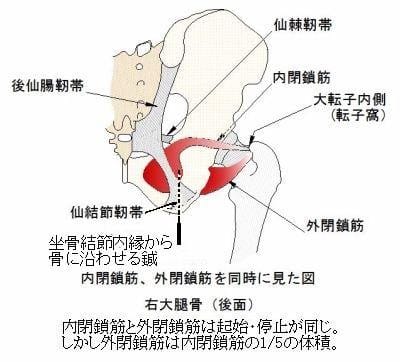

尿道に響かせるには、中極から恥骨方向に斜刺するとほぼ確実に響く。肛門に響かせるには3寸#3で柳谷便通穴から直刺深刺2.5寸程度して、肛門に響きを得る。肛門に響くのは、腸間膜刺激によると思われた。下腹部任脈で、関元・中極・曲骨から刺針すると陰茎や陰核に響くのは陰部神経の分枝である陰茎・陰核神経を刺激した結果である。下腹部から深刺して肛門に響かせるには、関元から下方の前正中を避け、石門外方が狙い目となるだろう。石門自体は白線上なので人によっては刺痛が生じやすく避けた方がよいかもしれない。

便秘の効果的な治療を調べていると、何冊かの本で<肛門へ響かせるのが治療のコツだ>とする記載をいくつか発見できたのだが、どのように肛門に響かせられるかは書かかれていない。そうした中にあって、木戸正雄著「素霊の一本針」に、次のような記述を発見した。

<患者の吸気時に刺入を進めると、約60㎜の深さ(3寸#3針で深刺して1cm残す)で急に響きを得る。響きを確認したら、すぐに呼吸に合わせて抜針する>。早速追試してみると、深さ4cmに達した頃、突然腹深部に響いたとの反応を聴取できた。予想外に深刺する刺針に驚かされる。

3寸#4で健常者にたいしてこれを追試してみると、下腹部~左鼠径部~左大腿上部に響くことが多かった。響かないようであれば押手を強くして下腹部を押圧しつ手技をすると響くようだった。ただし肛門へ響かせることはできなかった。たとえば深刺して鼠径部に響くようであれば、刺針部位をやや前正中に近づけるなどの工夫が必要かもしれない。

木下晴都は、標準の左腹結(臍の外方3.5寸に大横をとり、その下方1.3寸)では効果が期待されないと記している(「最新針灸治療学」)。木下の取穴は、仰臥位、左上前腸骨棘の前内縁中央から右方へ3㎝で脾経上を取穴すなわち標準腹結より外側になる。3~4㎝速刺速抜する。この刺針は、針先が腹膜に触れるため、約2㎝は静かに入れて、その後は急速に刺入し、目的の深さに達した途端に抜き取る、と木下は記している。

私は、この針は、腸骨筋刺針になるかもしれないと考えた。下行結腸は深部にあるので、仰臥位で刺入するのは困難である。腸骨筋は、意外にも骨盤内で広い体積を占めている強大な筋である。この部に糞塊を触知できる弛緩性便秘の治療に使えるだろう。

2)左府舎

森秀太郎は左府舎は恥骨上縁から上1寸の前正中線上に中極をとり、その左外方4寸で、鼠径溝の中央から一寸上に左府舎をとるという。寸6#6番針でやや内方に向けて10~30㎜ほど刺入すると、下腹部から肛門に響きを得る(「はり入門」医道の日本社)とある。

郡山七二は、上前長骨棘から恥骨結合までの10cmあまりの鼠径溝から2~3本。3センチ程度入れるとS状結腸に達する(「現代針灸治法録」天平出版)と記している。

下行結腸と直腸は体幹深部にあるが、S状結腸は鼠径部のすぐ下に位置する関係で、脱腸が好発する部にもなっている。左鼠径部からの刺針で、S状結腸に達することができる。右下腹部にある虫垂は炎症が拡大すると腸腰筋に炎症が波及することもある。