1.顎関節症の概念

咀嚼や開口時の顎関節とその周囲の疼痛、開口障害と開口時雑音などを主体とする。3大症は、①顎関節痛(開口時、ものを咬む時)、②開口不全(開口しづらい。3横指以下)、③関節雑音(顎の関節がカクカク、ジャリジャリと音がする)。

Ⅰ型~Ⅳ型に分類。それらに当てはまらないものをⅤ型とする。 Ⅴ型の多くは心身症。

Ⅰ型は筋肉の障害。Ⅱ型は靭帯の障害。Ⅲ型は軟骨の主に動きの障害。Ⅳ型は軟骨が変形したもの。痛みが出るタイプはⅠとⅡである。

2つ以上の型を合併することも多い。

<顎関節症の分類> 1996年、日本顎関節学会

顎関節症Ⅰ型:筋肉の障害 <噛む時の痛みで咀嚼筋痛。 関節音なし>

顎関節症Ⅱ型:関節包・靱帯の障害。<顎関節周辺の大きな負荷→炎症→疼痛>。

顎関節症Ⅲ型:関節円板の障害。<開口制限あり。コキッというクリック音>

顎関節症Ⅳ型:変形性顎関節症 <強く咬む時の痛み、ジャリジャリ音がする>

顎関節症Ⅴ型:上記に当てはまらないもの(心身症によるものを含む)。

顎関節症分類 語呂:「訴訟法人、内緒で変形精神」

①訴訟 咀嚼筋障害(I型) ②法人 関節包・靭帯障害(Ⅱ型) ③内緒 顎関節内障(Ⅲ型) ④変形 変形性顎関節症(IV型) ⑤精神精神的因子によるもの(Ⅴ型)

2.顎関節症Ⅰ型(筋肉痛タイプ)

1)病態

頬や顎の筋肉の炎症が原因した顎関節障害。開口時に痛みがあったり、片頭痛・頬がだるい・重たい・腫れぼったい・顔がゆがむといったもの。口を動かしたり噛んだりするときに必要な筋肉が緊張して炎症を起こし、筋肉に負荷が加わると痛みや、開口制限が出現する。

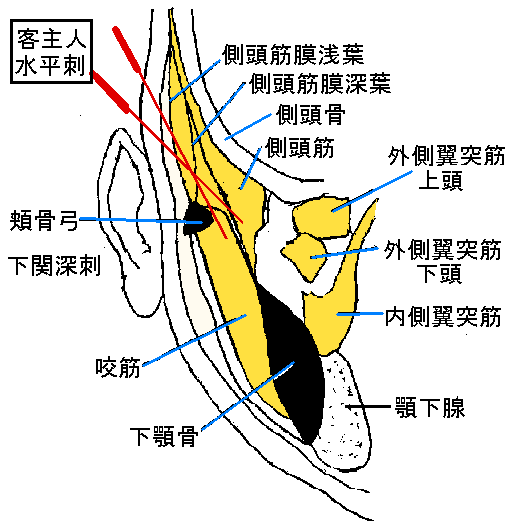

①閉口筋は、側頭筋・咬筋・内側翼突筋であるが、側頭筋過緊張は側頭部痛を生じ、内側翼筋過緊張時は、下奥歯痛を生じるのみで、顎関節症との関連は薄い。

②開口筋は、外側翼突筋が障害の中心である。

③顎二腹筋は咀嚼筋に分類されず、胸鎖乳突筋と同様に側頸筋に分類される。顎二腹筋には前腹と後腹があるが、顎関節症と関係するのは後腹のみである。

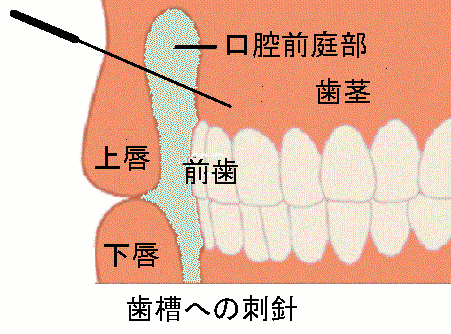

2)咬筋刺針

顎関節症Ⅰ型の治療で治療対象となることが非常に多い。高頻度にみられるのは、咬筋の付着部の多数の圧痛である。患者を強く歯をくいしばった状態にさせ、咬筋の起始・停止の痛点(頬車、大迎、下関など)に刺針する。

3)外側翼突筋の役割

①開口筋として

”外側翼突筋を制する者は、顎関節症を制す”といわれるほど、外側翼突筋は重要。閉口筋機能である咬む力は食物を咬んだり敵と戦うために欠かせないものであるため、ヒトにおいても側頭筋・咬筋・内側翼突筋など3種の筋が存在するが、開口筋はそれど強い筋力を必要としないので、外側翼突筋単独で担っている。

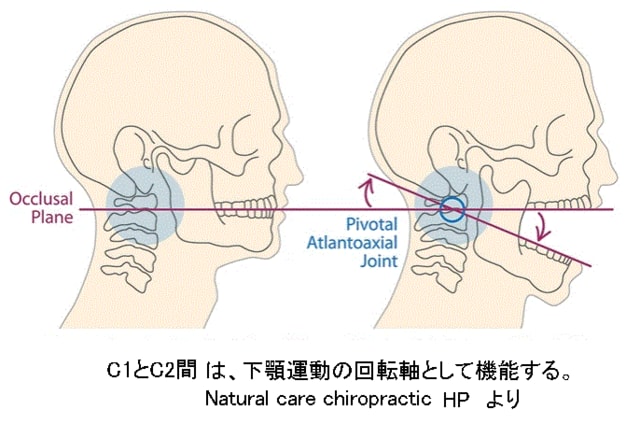

②下顎の突き出し

口を大きく開ける際、下顎頭の回転すると同時に前下方への2横指ほど滑走し、「顎のき出し」運動を行っている。下顎の突き出しが出来ないと大きな開口もできない。本筋の麻痺では下顎が前に突き出せない状態に、本筋の過緊張では下顎が前に出た状態のままになる。

外側翼突筋が下顎頭を前方滑走させる作用なのに対し、顎二腹筋後腹は下顎頭を後方に引く作用をする。このような表現をすると両筋には拮抗作用があるかのようだが、作用ベクトルが異るので両筋協調することで下顎の回転運動が可能になる。下図で顎二腹筋は舌骨舌筋群に所属する。

③下顎の横づらし

奥歯で穀物をすり潰す際は、上下の奥歯穀物を入れ、下顎を横にずらしてすり潰す運動必要である。この横ずらし運動は内側翼突筋との共同運動で行われる。

(臨床的には、横づらし機能は「下顎の突き出し」ほど問題にならない)

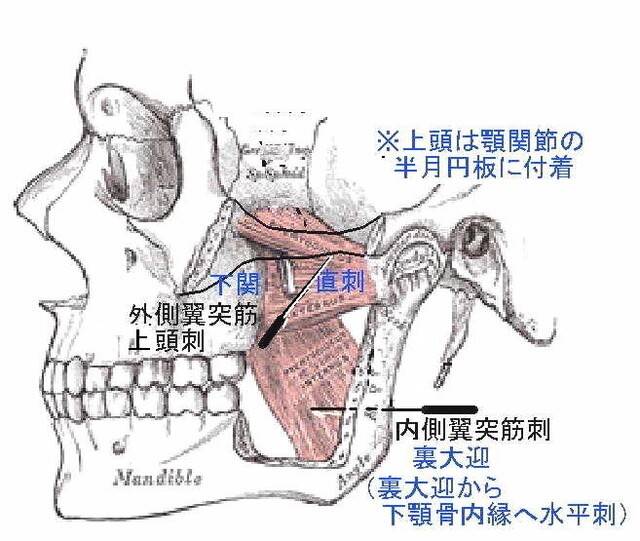

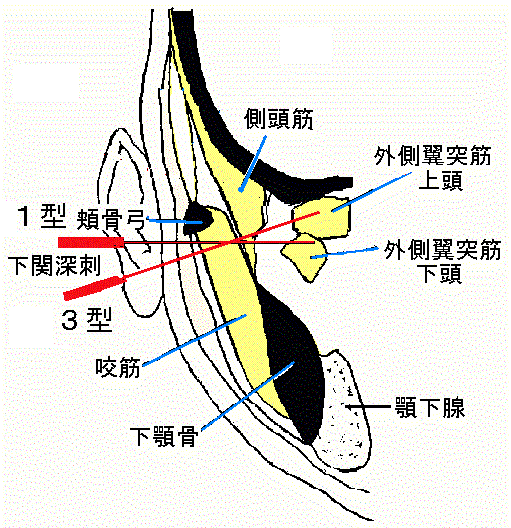

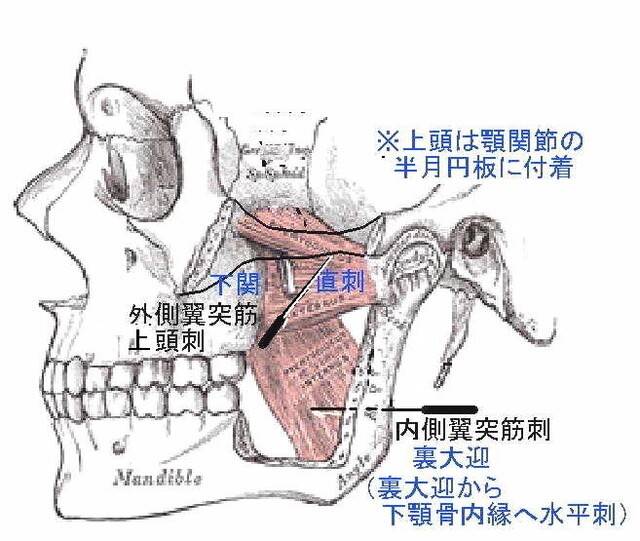

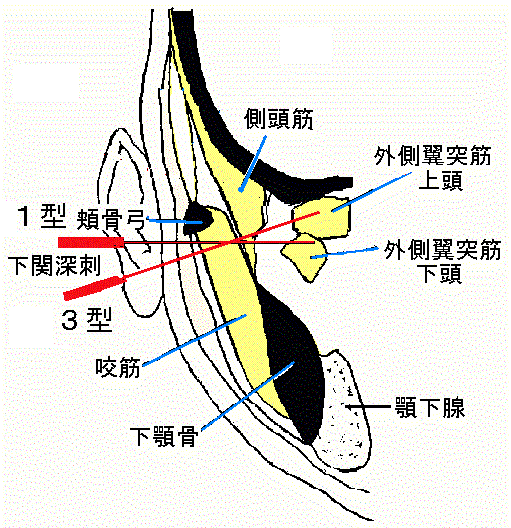

4)外側翼突筋下頭刺針(下関直刺)

下関から外側翼突筋へ直刺1~2㎝直刺。刺したまま、痛くない範囲で患者に開口運動下顎の横づらし運動を10回ほど行わせる。。

5)顎二腹筋後腹への刺針

顎二腹筋は、は舌骨上筋群(舌骨と下顎骨の間にある筋群)の一つで、咀嚼筋ではなく、鎖乳突筋と同じく側頸筋の分類に入る。前腹(三叉神経支配)と後腹(顔面神経支配)に大する。顎関節症で問題となるのは後腹である。後腹の起始は、乳様突起内側の側頭骨乳突切痕で、停止は中間腱になる。

<開口補助筋としての顎二腹筋の機能>

①顎二腹筋は下顎を後に引きつける作用がある。頭位に応じて、顎の位置を変化させので、上を向くと自然に下顎は後に引っぱられる。

②顎二腹筋後腹は開口筋という点では、外側翼突筋と共同筋である。

一方外側翼突筋が下顎頭を前方滑走させるのに対し、顎二腹筋後腹は下顎頭を後方に引く作用があるので、両筋は拮抗関係があるかのようだが、作用ベクトルが異なるので両筋が機すると下顎の回転運動に機能する。

③「 歯ぎしり」とは、強くかみしめた状態で下顎を側方や後方に強く引きつける動作で、これには顎二腹筋が強く働く。その状態が続くと顎二腹筋に痛みを生ずる。

歯ぎしりは、それが関わる運動が障害されることで生じるだけでなく、不安や恐怖、強い神的な緊張、ストレス、中枢性の病気などでも緊張が高まる。

④顎二腹筋の筋力低下時には、顎を奥に引っぱる力が不足するので、大きく開口できなくなる。この時の理学検査は、顎下に指を置き顎先を喉側に押し、大きく開口させてみる。指で押た方が大きく開口できるならば、顎二腹筋前腹の筋力低下を疑う。

<顎二腹筋後腹の治療>

顎下三角(下顎骨の下縁と顎二腹筋の前腹と後腹がつくる三角)中央の陥凹を押圧するとスジばり感じる。これが顎二腹筋の前腹。舌骨と乳様突起の結んだ線上にあるのが顎二腹の後腹。顎二腹筋の緊張では筋硬結を触知でき、押圧で痛みを感じる。

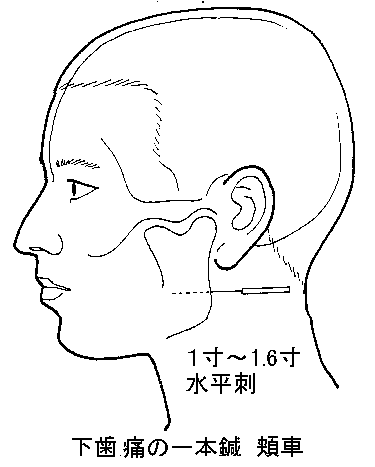

後腹の治療点は、ツボでいうと頬車~天容穴あたりになる。顔を上に向かせて本筋を伸させて刺針するとよい。

3.顎関節症Ⅱ型(関節包・靭帯障害)

1)病態

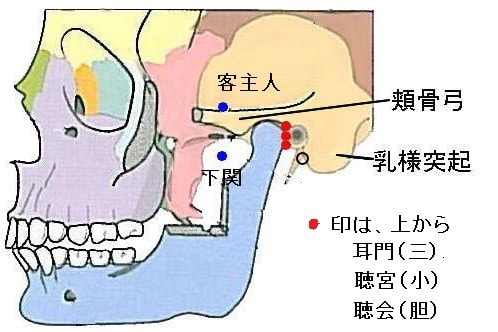

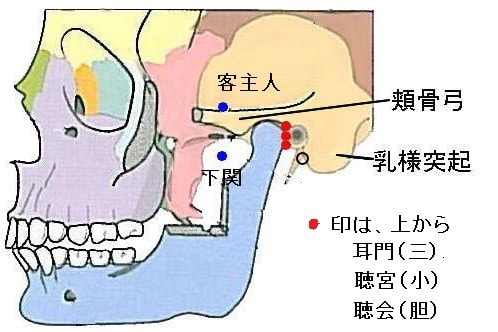

顎関節の関節包や靱帯の炎症による痛み。「痛み」が出るのは、Ⅰ型とⅡ型のみである。顎関節周辺の大きな負荷→炎症→疼痛という病態で、開口時の痛みは顎関節関節包(とに関節内膜)の炎症に由来。痛みは聴会穴あたりに出現する。

耳珠3穴の語呂:門(耳門)の宮(聴宮)の前で会(聴会)う、巫女(三・小)たち(胆)

※耳前3穴は、外耳道炎の際の圧痛が出ることが知られている。

大きく開口した際、耳珠やや下方に陥凹を触知できる。聴会穴はこの陥凹にとる。

2)治療

痛みは顎関節部(耳門穴のやや前方)あたりに限局する。経過は比較的短く、放置していも痛みは軽快に至る。顎関節過使用によるから、過使用を避ける生活習慣を指導する。大きな開口を避ける。圧痛ある顎関節部局所に浅刺+円皮針。

4.顎関節症Ⅲ型(顎関節円板のずれ)

顎関節症で最も多いのがⅢ型。治療せず放置している者も多い。下顎頭は生理的に下顎窩から前方脱臼し、滑走することで大きな開口ができる仕組みになっている。正常であれば、滑る際にはに下顎頭上に関節円板が載っている。関節円板の位置がずれているのをⅢ型顎関節症とよび、の2タイプがある。

Ⅲa型

閉口時に下顎頭に乗っている関節円板がズレてはずれる時、ポキッと音がする。

下顎頭はその下に無理に戻ろうとする。戻る瞬間にカックンと音がする。

純粋なⅢ型の顎関節症では痛みを生じないが、Ⅰ型などと合併しているケースでは痛みをずる。

Ⅲb型

常に関節円板がずれているので、口を開けようとしても引っかかったように開かない(音はしない)。

大きく口を開けようとすると痛みがある。最大開口で縦に指が1~2本しか入らない (正常では3~4横指入る)。

1)外側翼突筋上頭への刺針

外側翼突筋上頭の停止は関節円板であり、外側翼突筋上頭収縮時(つまり開口時)によって関節円板が前方に移動する。もし外側翼突筋上頭の収縮力が弱まれば、顎関節円板を十分前方に引っ張ることができず、関節円板の脱臼が起こる。本筋上頭へ刺針すること筋力を回復できるのならば、それが治療効果を生むかもしれないという考え方ができるで ろう。この理論の是非については、次の報告がヒントを与えてくれる。外側翼突筋の上頭:起始は蝶形骨、停止は顎関節円板。

※顎関節症Ⅲa型の治験報告(19才、女性)

(皆川陽一ほか明治国際医療大学研究員著:顎関節症Ⅲa型に鍼治療を試みた一症例 転位した関節円板と伴症状に対する 全鍼誌 2010年第60巻5号)

開口障害、開口・咀嚼時痛が主訴。外側翼突筋に対する刺針を中心とした施術を行い、施術2回目から効果が現れ、治療8回で運動制限と開口障害の改善をみた。だしMRIでは関節円板の転位に著変はなかった。すなわち、外側翼突筋に刺針しても顎関節の転移に変化はないにもかかわらず、運動制限と開口障害の改善をみている。

このことはバネ指や腱鞘炎の治療の考え方とそっくりだと感じた。

バネ指で、指の腱にできた腫瘤が、腱鞘内を通過できなくても、腱につながる筋がストレッチできていれば、指が伸びる。したがって母指屈筋や深浅指屈筋中に貼りして運動針させるこがバネ指の治療になる。関連筋緊張を緩める(筋を長くする)ことで、腱に加わる張力を減らし、それが症状緩和に役立つということだろう。

すると顎関節の針灸治療は、Ⅰ型は当然のこと、Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型においても筋緊張を緩めることで、ある程度の治効果をもたらすといえるのではないかと思った。問題は顎関節症の型ではなく、重症度の問題になるだろう。

<下関から顎関節円板に向けての刺針技法>

①耳孔前(聴宮穴)に指先をあて開口を指示し、術者は下顎骨筋突起の動きを観察。同時にクリック感やシャリシャリ感などの有無を聴取する。

②仰臥位。寸3#2針にて下関穴からを聴宮穴方向に2~3㎝斜刺。針先を顎関節円板方向に向ける。

③刺入したまま、ゆっくりと10回程度開口と閉口を指示。最大限に開口させた肢位にさせ、下関からやや上方に向けて直刺 2.5㎝で外側翼突筋上頭に到達する。

④まず、ある程度開口させた状態で下関に深刺を行っておき、次に3秒間できるだけ大きく口するよう指示する。術者は「1、2、‥‥」とカウントしつつ針に上下動の手技を加えつつ「3」で静かに抜針するようにすると、治療効果が増す。

<顎関節円板の徒手矯正法>

示指の指腹を前側(鼻方向)にして外耳口に入れ、持続的に押圧する。押圧の際、患者にの開閉を20~30回行なうよう指示する。施術者の示指腹は顎関節の動きを触知でき、持続敵押圧により下顎頭の位置を調整する。

5.顎関節症Ⅳ型<変形性顎関節症>

口を開けようとすると痛みがある。引っかかる感じ。関節はカクカクではなく、ザラザラ、ジャリジャリ、ゴリゴリ音と擦れるような音がする。骨と骨の間のクッションがずれ、加齢とともに軟骨が薄くなることで骨同士が直接接触し、変形していく。すると周囲筋の緊張が始まり、口が開かなくなる。以上が急性症状。

しかし1週間もすると、症状が治まったかのように顎の痛みがなくなることがある。これは顎関節の骨が変形や摩耗によって滑らかになることで適応し、慢性的な状態になったことを意味するとのこと。

当院では以前、この記述にそっくりの患者が来院していた。口を開け閉めするだけで顎が ガクガクしてスムーズに動かなかった。最近、同じ患者が別の主旨で来院したことがあった。この時の顎関節症は、滑らかに動いていたので非常に驚いた。良くなった理由を尋ねると、熱心に整体治療をした成果だと話してくれた。いつまでこの状態を維持できるかが問題なのだ。ただ西洋医の指摘したように”顎関節の骨が変形や摩耗によって滑らかになることで適応した”とも考えにくい。整体といっても、いろいろな考え方があることや、まともな理論がいこと(理論というより単なる治療の考え方)などで、信ずるに足りないのが現状である。