これまで耳鳴りの針灸治療について、いろいろとブログを書いてきた。報告した時点では、新鮮な内容であっても、時が経つにつれて私にとって当たり前になり、冷静にみられるようになってきた。そもそもAという治療法が有効で、耳鳴りの鍼灸治療において、Aという治療か効き、Bの治療も効いたという場合、両者にどのような相違があるのだろうか。俯瞰的立場から、2017年における私の耳鳴りの鍼灸治療体系を整理してみる。

針灸が有効となる耳鳴は、首の動きや顎関節の動き(口の開閉など)により、耳鳴りの音調が変化するタイプ。耳そのものに異常がなく、頭頸部筋の関節や筋肉、あるいは知覚神経や運動神経の問題で生ずる耳鳴りを、体性耳鳴(あるいは体性神経性耳鳴)とよぶ。針灸が効果的となる耳鳴は、このタイプであろう。

Cacaceは、聴覚以外の感覚入力によって、耳鳴や聴覚が変化すること報告。すなわち蝸牛から伸びる交通枝の刺激が、耳鳴治療に関係するという。その交通枝は次の神経になる。すなわち顔面神経・三叉神経・舌咽神経・迷走神経などである。迷走神経は全体的になりすぎるので、それ以外の神経について検討する。

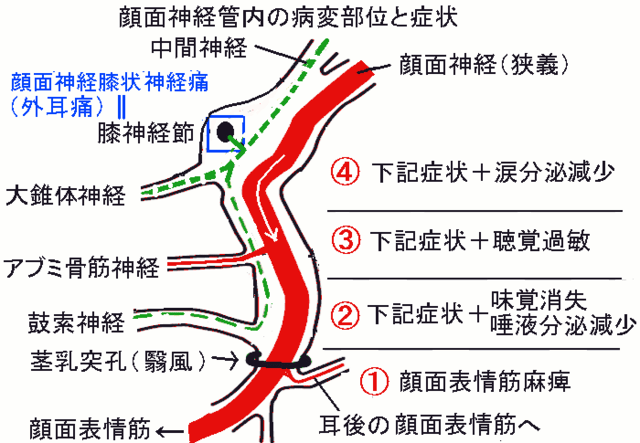

1.顔面神経

顔面麻痺時にみるアブミ骨筋反射(大きすぎる音は中耳に入れない)の存在。顔面麻痺時、アブミ骨筋を制御できないので、外界からの音がうるさく感じる時がある。

佐藤意生(耳鼻科医)は、感音性耳鳴患者の顔面神経下顎縁枝に経皮的に反復電気刺激で、蝸牛神経の異常を抑制できるのではないかと考えた。大迎と頬車に表面ツボ電極 をつけ、2~30ヘルツのパルス低周波刺激を2分間与えた。

耳鳴患者91例中、耳鳴が5/10以下に減少→47例(51.6%)、6/10~8/10に減少→34例(37.4%)、9/10~10/10に停止→28例(11.0%)だった。治療有効だった者(53例)の持続効果は、1週間以内に元に戻ったのは43例(81.1%)、このうち、持続効果 2~3日だった者は17例(32.0%)だった。ただし4週間経過後におても耳鳴が以前より軽いと答えた例も5例(9.4%)あった。

2.三叉神経

1)耳介側頭神経

三叉神経第Ⅲ枝の分枝である耳介側頭神経は、側頭部皮膚知覚を支配しているだけでなく、外耳道知覚、鼓膜知覚、顎関節知覚にも関与している。耳鳴りと顎関節症(三叉神経第3枝の咀嚼筋緊張)との関係も指摘できる。耳介側頭神経刺針は、開口させ、聴会にできる陥凹から直刺し、外耳道に沿わせるよう刺入する。ただし一般的には外耳炎など外耳道の痛みに使うことが多い。

2)咀嚼筋

トラベルよれば、顎関節症でとくに 耳鳴と関わりの深い筋は、咬筋と外側翼突筋だということである。いずれも三叉神経第3枝運動支配。以下は耳鳴に対して私が注目している咀嚼筋+顎二腹筋である。

①咬筋

主作用:下顎骨の挙上(=閉口)運動。

症状:噛む動作時に頬部が痛む。

治療:多くは外関(頬骨弓の中央直下)から深刺直刺する。

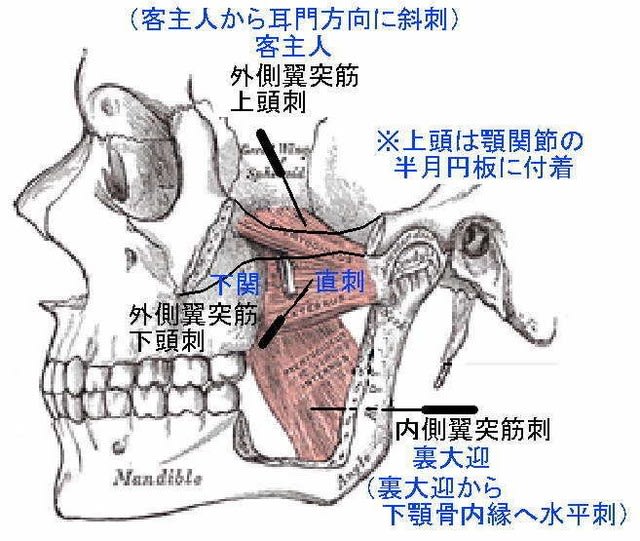

②外側翼突筋

位置:下顎骨を挟んで、咬筋の裏面にほぼ一致。

症状:下顎の突き出しができない。下顎を左右にずらせない。

治療:下関から深刺すると咬筋を貫き、深部で外側翼突筋中に入る。

③顎二腹筋後腹(起始部)

筋膜性疼痛症候群(MPS)の知識が増えるにつれて顎二腹筋後腹起始部の緊張が耳鳴と関係するらしいことが指摘。

位置:顎二腹筋後腹の起始は側頭骨乳突切根で、乳様突起の裏側になる。停止は中間腱で中間腱は舌骨につながっている。

症状:顎二腹筋後腹が収縮すると喉の詰まり感や物を飲み込みにくくなり、顎が動きづらくなる。

顎二腹筋後腹起始への刺針:側臥位。寸6#2程度の針で乳様突起の裏側に刺針。完骨穴に近い。乳様突起の表側は胸鎖乳突筋の起始があるのて、乳様突起からやや離れた部から刺針して斜刺し、針先を乳様突起の深部のコリにもっていく。

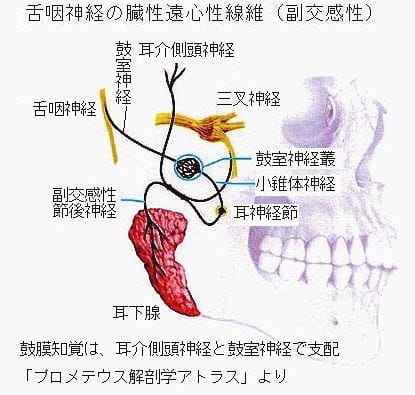

3.舌咽神経

耳奥にズシンとした針響を与えることができるのなら、耳鳴治療にも効果あるかもしれない。このように考えて耳周囲に刺針しても耳奥に響かすことは案外難しいことである。そもそも響くということは知覚神経を刺激しているのだろうが、内耳には知覚支配がない。耳奥に響くとすれば、中耳の鼓膜から鼓室にかけて分布する舌咽神経分枝の鼓室神経だろう。舌咽神経も蝸牛に交通枝を送っている。

1)下耳痕

耳下垂つけねを中国では耳痕と命名した。そのやや下方にあることから筆者は下耳痕と命名した。 舌咽神経の分枝である鼓室神経は、鼓膜~鼓室知覚支配する。舌咽神経刺激は、神経ブロックとしては乳様突起と茎状突起の間に刺針することになろうが、針でこれを行ってもマトに当てるのは難しく。筆者が行っているのは、下耳痕穴刺針である。耳垂の頬付着部から直刺1~2㎝して鼓膜に響かせる。

2)鳴天鼓(めいてんこ)

空気の波動を利用して鼓膜を刺激するものとて、内気功の鳴天鼓(めいてんこ)がある。両耳を掌でぐっと押さえ、両肘は肩甲骨がよるくらい張り出す。手掌中央が耳穴にくる位置にくるように置き、強く密閉。そのまま頭の後ろに指を添えて中指の上に人差し指を乗せ、そこからはじくように人差し指を落とし頭を叩き頭の中全体に音を響かせる。1回20~40回。1日2回実施。

4.頸部治療

1)胸鎖乳突筋をゆるめる

めまいと胸鎖乳突筋コリが関係あることは、ムチウチ後遺症でしばしばみられることで、これを頸性めまいと称している。一側性胸鎖乳突筋緊張→顔の傾斜→頭位性めまいという機序になる。耳鳴と胸鎖乳突筋のコリとの関係は不明瞭なところがあるが、めまいも耳鳴りも内耳症状という共通性がある。胸鎖乳突筋の緊張が強いことによる耳鳴りであっても、患者自身は自分の胸鎖乳突筋が緊張していることは案外気づかない。

筋緊張を緩めるには、該当筋を緊張させた状態で刺針した方が効果的である(=筋の促通作用)。患者をマクラを外した仰臥位にさせ、患側が上になるよう、顔を健側方向に回旋。その状態で胸鎖乳突筋の停止部(完骨あたり)に刺針。その状態のまま、患者に上を向くように指示する一方、施術者はその動きを妨げるように患者 の側頭部あたりを手掌で圧する。1,2,3と数を数えつつ、患者の力にタイミングを合わせて術者も力を加える。

2)C1~C3頸神経

三叉神経は脳幹だけでなく、延髄・脊髄(C1~C3頸髄)にも核がある。例えば大後頭神経痛などで C1~C3神経根が興奮すると、三叉神経核を刺激するので、項から後頭部痛だけでなく、顔面痛(とくに眼精疲労)を引き起こすことがある。これを大後頭-三叉神経症候群とよぶ。要するに、C1~C3頸神経刺激は三叉神経に影響を与えることがある。眼精疲労が、天柱や上天柱の針や指圧で改善するのはこの理由による。