眼を患っている患者が来院した。眼ということで鬼クルミを使ったクルミ灸についての話をした。すると次週、鬼クルミを1袋(50個くらい)持ってきて、私に分けていただけるとのことだった。

1.クルミの殻を割る

クルミにはいくつかの品種がある。一般に市販されているのは西洋クルミ(ウオールナッツ)といい、大きく殻が薄く中身が大きい。しかし鬼クルミは日本固有のもので山野に自生するという。殻が非常に硬いのが特徴。殻を割らないことにはクルミ灸ができない。

ペンチで割ろうとしたがびくともしない。隙間にカッターを入れて割ろうとしたがダメで、のこぎりで分断しようと思っても刃痕さえ残せなかった。カナヅチで叩いてみても、勢い余ってあらぬ方向に跳んでいく。どうしたらよいのかネットで調べてみた。<一晩水に浸し、干し、煎る。すると殻に隙間がでいるので、マイナスドライバーでこじ開けるとよい>ということが書かれていた。そこで一晩水に浸し、天日干しにして丸一日乾かし、フライパンで煎ってみた。

①一晩水に浸し、陰干ししている最中。

②フライパンで煎る。しかしコンロには加熱防止の安全装置がついているので、ある程度煎ると火は消えてしまう事態.。消えてはつけるを数回繰り返した。

③フライパンから出した直後も、殻は固く閉じたまま。

しかし10分ほど経ち、自然に冷えたためか、どの殻も少々隙間ができていた。

④そこにマイナスドライバーを入れ、こじ開け、何とか殻を二つに分断できた。

⑤爪楊枝で実を掘り出し、薄皮を剥いで完成。それにしても鬼クルミの殻は分厚い。

実を味わうまでには量が少なすぎた。

2.くるみ灸の試行

どのような温度感なのか、まずは自分の左手三里に試行してみることにした。

クルミ殻の上にアラビアノリを塗り、直径2㎝ほどの球形にまとめた粗悪モグサを乗せ点火した。アラビアノリを塗ったのは、モグサが転がっては大変だと思ったため。

だが数十秒しても何の温感も得られず燃焼終了。2壮目は直径2.5㎝にして再度実施。わずかに温感を得られた程度に終わった。

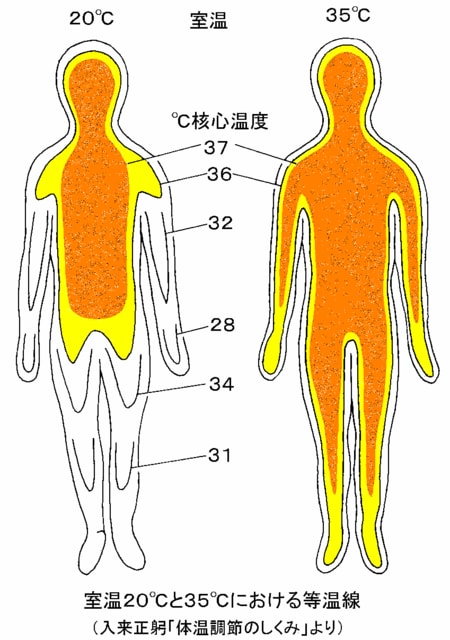

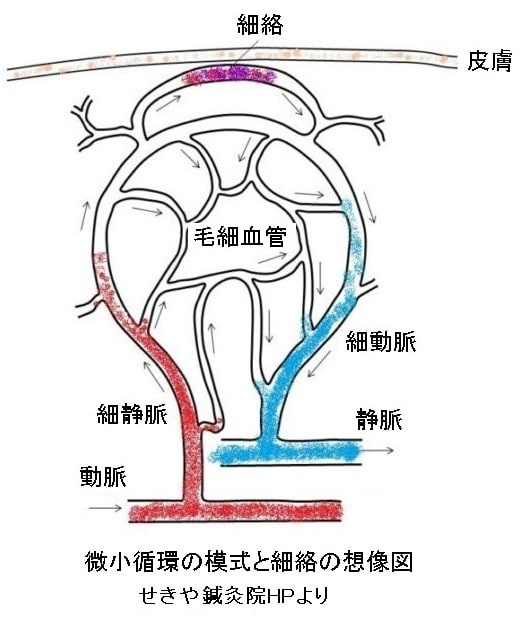

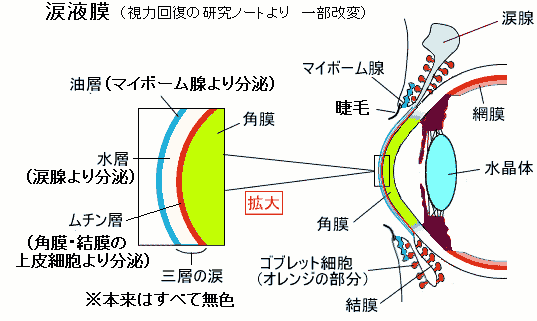

そこで棒灸を1/8にカットしたもの(これは普段は箱灸で使ってい)を、クルミ灸の上に置いて点火してみた。すると、ぬるい風呂程度の温感は得られた。気持ち良いが、物足りなさを感じた。そもそも、クリミ灸に興味をもったのは、ドライアイの治療で、目やに状に固まったマイボーム腺を溶かすには、眼瞼を5分間以上40℃程度に温める必要があるとの記事を発見したことに始まった。もっと温度を高くするには、殻の薄い西洋クルミを使う方が良いかもしれない。

3.クルミ灸をあきらめ、蒸しタオル温罨法に

冒頭の方とは違う眼疾患の患者が来院した、主訴は顕著な視力低下、視野狭窄、夜盲。従来から上下の眼窩内刺針で置鍼30分実施していた。もっと効果的な治療をと考え、眼の温熱治療を併用しようと思った。ただしクルミ灸の温熱作用は弱く、本患者のような置鍼30分間も温めることはできない。

そこで、月並みな方法だが、蒸しタオルで温めることを思いついた置鍼は寸6#2の針を使っているので、瞼の上に蒸しタオルを置いても、鍼はしなやかに傾くので支障がなかった。とりあえず次のように行った。施術後、患者に印象を問うと、なかなか気持ち良かったようで、”使える方法”だと思った。

①タオルを適度に水に濡らし、滴れないように手で絞し、薄いビニール袋で包む。

②500W電子レンジで2分加熱。

③手で持てないほど熱くなったので、タオルを広げて十数秒放置、適温であることを確認後、患者の瞼の上にペーパータオルを敷き、その上を蒸しタオルで覆う。

④10分ほど様子をみたが、あまり温度は下がっていなかったので、さらに10分置鍼を継続。

⑤20分置くと蒸しタオルの温度の低下が目立ったので、500W電子レンジで1分加熱し、再度蒸しタオルを10分間実施。(合計30分間の置鍼)

4.蒸しタオルを加熱して温める際の妥当なパラメーターとは

蒸しタオルをどの程度温めたらよいか、また放置した場合の冷え具合はどの程度かを勘で行ったが、それが妥当なのかを検証してみることにした。

蒸しタオルの温度は、タオル内に温度計を突っ込んで測定したので、実際に患者に加える温度は少し低くなり、タオルと瞼間にはペーパータオルを敷いているのでさらに温度は低く感じるだろう。

蒸しタオルを袋で包み、温度計を入れて温度を観察

タオルを水で濡らした直後の温度は15℃だった。これを500wレンジで2分間加熱すると72℃となった。これは直接手で持てないほどの温度である。高温すぎるので十数秒間広げるようにして冷まし、袋に入れてて温度変化を観察した。40℃以上の熱を保持できるのは、上表では15~20分となったが、実際に患者に加わる熱を考えれば15分程度だろう。今度はレンジで1分間加熱すると、驚くことに先ほどと同じ温度になった。

以上の結果から、今回試行した患者への蒸しタオル温熱の設定数値は、妥当だったことが判明した。

6.クルミ灸を実践している先生のやりかた

上記ブログを発表したところ、奮起の会常連でもある坂口綠氏が、自分はこのようにクルミをやっているという報告を頂戴したので掲載する。(本人の許可済)

みどりはりきゅう

https://calen358.blog.fc2.com/blog-entry-199.html

鬼クルミを使ってのクルミ灸は難しく。ペルシャクルミを使う方がよいらしい。

①鬼クルミと間違えてペルシャクルミを購入。ペルシャクルミはお菓子によく使われているもので、身は大きく殻は薄いです。

②剪定用ハサミをつかうと、簡単に分断できました。

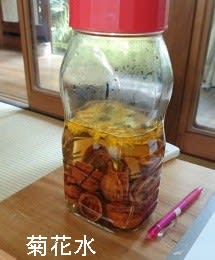

③漢方薬局で打っている乾燥食用菊「菊花」を煎じます。この煎じ液にクルミ殻を2日以上漬け置き(または一緒に茹で)、くるみに黄色くなった煎じ液を浸透させておきます。

菊花の煎じ液は、飲用では肝虚証に作用し、眼精疲労に良いとのこと。

④菊花煎じ液(=菊花茶)から取り出し、濡れた状態のクルミの殻をまぶたの上に乗せ、その上に低級もぐさを乗せて火をつる。これでまぶたとくるみの間の空間に、蒸気が充満します。私は、自分でこのお灸をする時にうっすらと目を開けたりしますが、目の表面にスーッと清涼感を感じます。ただし菊花茶に数時間しか浸しておらず、くるみに液が十分浸透していない場合、灸で温めている最中にくるみにひびが入り、煙が目に染みることがあります。

※ただし緑内障の方は、眼圧が上がる場合があるので要注意。つけまつげは変質の恐れあり、コンタクトは温度に注意。

⑤このくるみ灸をとても気に入られている患者さんもいますが、治療法というより見た目が面白いので、インスタに上げたり、イベント向けでよくやりました。