メンバーの脱退がありましたね。

思うところは多々ありますが、その点については、また後で述べようと思います。

その前に思うことを軽く一つ。

あまり大げさなことを言うつもりはないのだが、知っておいた方がいいことがある。

今世界で、様々な目的の下に進んでいる、インターネット時代のある種の民主化運動についてだ。

それが善なのか悪なのか、我々はそれを判断することはできない。

ある人には神が与えるが如き力となり、ある人には忍び寄る悪魔のように脅威となる。

後の世の人々が歴史として何かを語るかもしれないが、今の我々にとってそれに何の意味もないことは言うまでもないだろう。

ただ、一つだけ言えることは、我々はその「力」を無視することができないということだ。

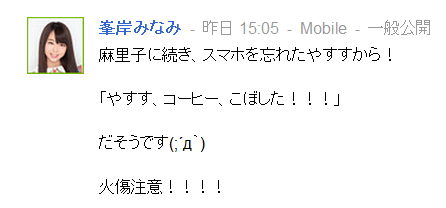

ツイッター「鍵付き」でも危ない AKB古参メンバー、写真流出で「活動辞退」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120128-00000001-jct-ent

ネット上では、「裏アカウント」が発見されたことについて

「でもよく見つけたな、こんなの」

「ネットって怖いね」

といった驚きの声があがっている。

「センサーネットワーク」という言葉を知っているだろうか。

今、地球上のあらゆるものがスキャンされ、可視化され、整理・統合され、共有されようとしている。

あらゆるものがセンサーとなり、センサー同士が自律的に協調し、情報はリアルタイムに拡散・共有される。

人さえもセンサーになる。

とりわけ、今はTwitterに注目する。

よくTwitterが成功しているのは日本だけで、アメリカではFBに遠く及ばないなどと聞くが、それは大きな勘違いだ。

今、情報技術に関わる分野で世界で活躍する人物で、Twitterの威力を口にしないものはいない。

(この前は「Twitterやっていない時点で人生が終わっている」と言う人物にもあった。)

なぜか?

おそらく、主に3つ理由があると思う。

この3つとも揃わないとTwitterの成功はなかったであろう。

1つは、「タイムライン」だ。

リアルタイム性だけではなく、Twitterのタイムラインが時間軸を表現していることだ。

時間軸を表現できることはセンサーとしての必須要件だ。

2つ目は、「140文字制限」だ。

これは、Twitterから文脈をアウトソースすることを強力に後押しした。

「知性の外部化」だ。

知性が外部化されることで、情報の流通量を増大させることに成功している。

3つ目は、「情報の拡散性」だ。

これがTwitterが世界中で注目される所以である。

TwitterのRTによる情報拡散性は、マスメディアに対する代替可能性を持っている。

一般に、WebはPullメディアと言われるが、TwitterはPushメディアとしての特性を持っている。

それも、ソーシャルメディアの特徴である個人によるフィルタリングと編集を伴っている。

テレビのリーチの長さは、東日本大震災でも注目された。

顧客が求めていない情報も、マスメディアは顧客に届けることができる。

顧客の消費文化の形成にも大きな影響力を持っているのだ。

それと同じことが、いやそれ以上のことがTwitterならできる。

放送はTVのあるところでしか顧客にアプローチできなかったが、Twitterならモバイルを用いて顧客がどこにいてもアプローチ可能だ。

それも信頼できる個人によってフィルタリング・編集がかかるので、情報への信頼度は高くなる。

断言しておく。

(・・責任は取らない)

人々のTwitterへの依存度はこれからもっと高くなる。

これまで雑誌やTV局の取材を気にかければよかったが、これからはすべての人を気にかけなければならない。

すべての人がセンサーだからだ。

隠し通すことなど、もはや出来なくなるのだ。

宗教に頼らなくても「お天道様は見ている」世界になるのだ。

技術の進化がそれを可能にする。

この説明を見て「なんと生き辛い世の中になるのか」と思うかもしれない。

だが、地球上には未だ独裁政治に苦しむ人々もいる。

そういう人々にとっては、統制された情報ではなく、生の情報が必要なのだ。

それに、みな日頃から「不平等」に対して、不平不満を述べるではないか。

センサーネットワークは不平等を許さない。

それは、つまるところ、

人は知ってしまうと後戻りできない生き物だからだ。

都合よく忘れたり、知らなかったことにすることはできない。

真実は忘れることも見過ごすこともできない。

この知的好奇心こそ、進化の源泉なのである。

おっと、話が大きくなりすぎた。

最初の話に戻ろう。

ネット上では、「裏アカウント」が発見されたことについて

「でもよく見つけたな、こんなの」

「ネットって怖いね」

といった驚きの声があがっている。

もはや、驚きでも何でもない。

見つけようとして見つかるのではない。

見つかってしまうのだ。

そういう時代に変わってきていることを、我々は認識すべきであろう。

思うところは多々ありますが、その点については、また後で述べようと思います。

その前に思うことを軽く一つ。

あまり大げさなことを言うつもりはないのだが、知っておいた方がいいことがある。

今世界で、様々な目的の下に進んでいる、インターネット時代のある種の民主化運動についてだ。

それが善なのか悪なのか、我々はそれを判断することはできない。

ある人には神が与えるが如き力となり、ある人には忍び寄る悪魔のように脅威となる。

後の世の人々が歴史として何かを語るかもしれないが、今の我々にとってそれに何の意味もないことは言うまでもないだろう。

ただ、一つだけ言えることは、我々はその「力」を無視することができないということだ。

ツイッター「鍵付き」でも危ない AKB古参メンバー、写真流出で「活動辞退」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120128-00000001-jct-ent

ネット上では、「裏アカウント」が発見されたことについて

「でもよく見つけたな、こんなの」

「ネットって怖いね」

といった驚きの声があがっている。

「センサーネットワーク」という言葉を知っているだろうか。

今、地球上のあらゆるものがスキャンされ、可視化され、整理・統合され、共有されようとしている。

あらゆるものがセンサーとなり、センサー同士が自律的に協調し、情報はリアルタイムに拡散・共有される。

人さえもセンサーになる。

とりわけ、今はTwitterに注目する。

よくTwitterが成功しているのは日本だけで、アメリカではFBに遠く及ばないなどと聞くが、それは大きな勘違いだ。

今、情報技術に関わる分野で世界で活躍する人物で、Twitterの威力を口にしないものはいない。

(この前は「Twitterやっていない時点で人生が終わっている」と言う人物にもあった。)

なぜか?

おそらく、主に3つ理由があると思う。

この3つとも揃わないとTwitterの成功はなかったであろう。

1つは、「タイムライン」だ。

リアルタイム性だけではなく、Twitterのタイムラインが時間軸を表現していることだ。

時間軸を表現できることはセンサーとしての必須要件だ。

2つ目は、「140文字制限」だ。

これは、Twitterから文脈をアウトソースすることを強力に後押しした。

「知性の外部化」だ。

知性が外部化されることで、情報の流通量を増大させることに成功している。

3つ目は、「情報の拡散性」だ。

これがTwitterが世界中で注目される所以である。

TwitterのRTによる情報拡散性は、マスメディアに対する代替可能性を持っている。

一般に、WebはPullメディアと言われるが、TwitterはPushメディアとしての特性を持っている。

それも、ソーシャルメディアの特徴である個人によるフィルタリングと編集を伴っている。

テレビのリーチの長さは、東日本大震災でも注目された。

顧客が求めていない情報も、マスメディアは顧客に届けることができる。

顧客の消費文化の形成にも大きな影響力を持っているのだ。

それと同じことが、いやそれ以上のことがTwitterならできる。

放送はTVのあるところでしか顧客にアプローチできなかったが、Twitterならモバイルを用いて顧客がどこにいてもアプローチ可能だ。

それも信頼できる個人によってフィルタリング・編集がかかるので、情報への信頼度は高くなる。

断言しておく。

(・・責任は取らない)

人々のTwitterへの依存度はこれからもっと高くなる。

これまで雑誌やTV局の取材を気にかければよかったが、これからはすべての人を気にかけなければならない。

すべての人がセンサーだからだ。

隠し通すことなど、もはや出来なくなるのだ。

宗教に頼らなくても「お天道様は見ている」世界になるのだ。

技術の進化がそれを可能にする。

この説明を見て「なんと生き辛い世の中になるのか」と思うかもしれない。

だが、地球上には未だ独裁政治に苦しむ人々もいる。

そういう人々にとっては、統制された情報ではなく、生の情報が必要なのだ。

それに、みな日頃から「不平等」に対して、不平不満を述べるではないか。

センサーネットワークは不平等を許さない。

それは、つまるところ、

人は知ってしまうと後戻りできない生き物だからだ。

都合よく忘れたり、知らなかったことにすることはできない。

真実は忘れることも見過ごすこともできない。

この知的好奇心こそ、進化の源泉なのである。

おっと、話が大きくなりすぎた。

最初の話に戻ろう。

ネット上では、「裏アカウント」が発見されたことについて

「でもよく見つけたな、こんなの」

「ネットって怖いね」

といった驚きの声があがっている。

もはや、驚きでも何でもない。

見つけようとして見つかるのではない。

見つかってしまうのだ。

そういう時代に変わってきていることを、我々は認識すべきであろう。