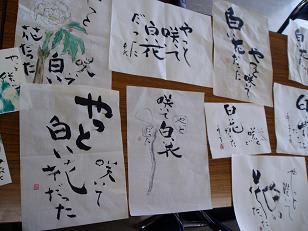

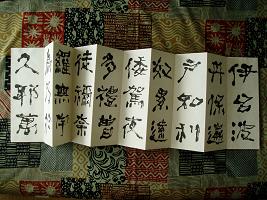

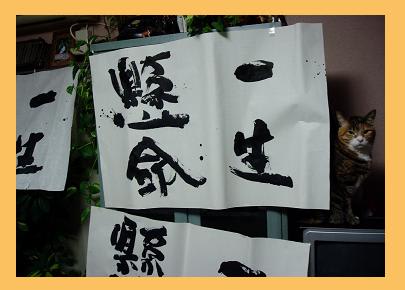

龍門造像記 節臨 (半紙大 和紙)

臨書は古典ありきで、その書き手との「対話」が魅力。

臨書とは、古典や手本を見ながら書くこと。(節臨は一節を臨書したこと)

絵でいうところのデッサンかな・・。

臨書は、逆に一切のことから解放されて、自由に生きられる場所が

そこにあるという、無限の創造の世界が広がっている。

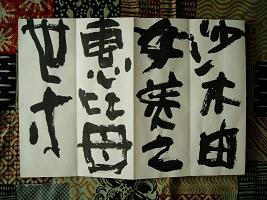

臨書は、技術だけでは表現できないものだと思う。

古典の書の、点画の位置や長さ、角度をいくら研究して同じに書けても

それは、マニュアル通りに注文を繰り返す、どこぞやの店員さんと同じで

感激も体温も感じない。

ソツなく書かれたものには、ふ~んって思うだけで、きっと震えない

古典と向き合ったとき、どんなものでもいい、心の底からの感動の

リズムを発見できなければ、本物の臨書にはならない。

感受する、そして感じたものを、包み隠さずさらけ出せたとき、

「個性」が見つかるのかもしれないですね。

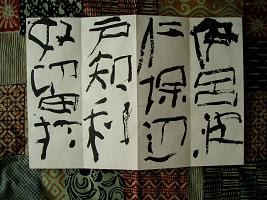

それはたぶん、書だけに限らず、人との関わりも同じ。

今の若い世代(20代位?)は、争いたくないから、

人と深く関わることを避けるらしいです

でも人に興味がないから、自分も見つけられないんじゃないかな。。

人は人の中にいて初めて、自分を知るんだと思うから

臨書をしていて、ふとそんなことを考えた。

かく言う私も、まだまだ、隠しているのかもしれないけれど。。

臨書は古典ありきで、その書き手との「対話」が魅力。

臨書とは、古典や手本を見ながら書くこと。(節臨は一節を臨書したこと)

絵でいうところのデッサンかな・・。

臨書は、逆に一切のことから解放されて、自由に生きられる場所が

そこにあるという、無限の創造の世界が広がっている。

臨書は、技術だけでは表現できないものだと思う。

古典の書の、点画の位置や長さ、角度をいくら研究して同じに書けても

それは、マニュアル通りに注文を繰り返す、どこぞやの店員さんと同じで

感激も体温も感じない。

ソツなく書かれたものには、ふ~んって思うだけで、きっと震えない

古典と向き合ったとき、どんなものでもいい、心の底からの感動の

リズムを発見できなければ、本物の臨書にはならない。

感受する、そして感じたものを、包み隠さずさらけ出せたとき、

「個性」が見つかるのかもしれないですね。

それはたぶん、書だけに限らず、人との関わりも同じ。

今の若い世代(20代位?)は、争いたくないから、

人と深く関わることを避けるらしいです

でも人に興味がないから、自分も見つけられないんじゃないかな。。

人は人の中にいて初めて、自分を知るんだと思うから

臨書をしていて、ふとそんなことを考えた。

かく言う私も、まだまだ、隠しているのかもしれないけれど。。

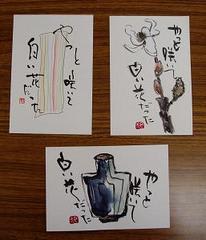

←表紙はこんな感じ

←表紙はこんな感じ

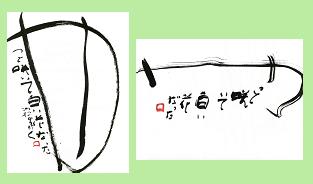

?

? って思った・・・に違いない。

って思った・・・に違いない。 どうだ~」攻撃をして下さった。

どうだ~」攻撃をして下さった。 」

」

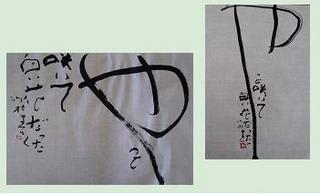

書いた。

書いた。

!

!

ほんとだ。

ほんとだ。