突き当たりを左折します。

右手に「上町の観音堂」。

街道らしい道筋。

街道らしい道筋。

槇の生け垣。実がなっています。

成田線の踏切を渡ります。 左手に「木下」駅。

左手に「木下」駅。

踏切脇のおうち。

宿場らしい雰囲気は感じません。人通りもない、寂れた印象。

風情のあるおそば屋「柏屋」が左手に。

風情のあるおそば屋「柏屋」が左手に。

「川魚料理 銚子屋」。

「印西郵便発祥之地」碑。

その奥に土蔵があります。

吉岡家の土蔵。

吉岡家の土蔵。

吉岡家は歴史的にみて木下の原点であり、吉岡家の歴史はそのまま木下の歴史でした。

今回、二回目の修復により再生した土蔵は明治24年建造のもので、往時の木下の繁栄を伝える数少ない歴史建造物で、現状のままでは早晩、取り壊される状況下にありました。しかし、この木下を象徴する吉岡家の土蔵の消失は単なる建物が無くなるだけではなく木下の歴史と文化」、「愛着と誇り」の、つまり今後の木下を考える上でアイデンティティーの喪失に繋がりかねないという意識がありました。

かつてここを起点に木下街道を通じて遠く江戸・日本橋の河岸まで物資が運ばれていたにぎやかな時代がありました。

(この項、「木下まち育て塾 まちかど博物館」HPより)

かつて、奥には母屋等があったようですが、取り壊され、集合住宅になっています。

そのまま進み、利根川の堤防に。

眼前に、雄大な利根川の流れ。

「木下河岸跡」解説板。

「木下河岸跡」解説板。

江戸時代から明治時代にかけて木下河岸は、利根川水運の要衝の地として栄えた。安政5年(1858)、赤松宗旦は、「利根川図志」のなかで「木下といえば江戸にも隠なく・・・古この地僅に十軒ばかりなりしが、寛文のころ此処に旅客の行舟を設けたるに因りて、甚だ繁栄の地と為れり。そは鹿島香取息栖の三社に詣し、及び銚子浦に遊覧する人多かればなり」と述べている。利根川の渡し場として成立したが、明暦の頃(1655~57)から河岸場として発達していく。直接手賀沼へ船が航行できた寛永年中(1624~42)には、木下に寄港する船も少なかったが、寛文の頃(1661~72)、のちに「木下茶船」の名で知られる乗合船が発着するようになり、利根川下流へ向かう旅客や銚子・九十九里方面からの鮮魚荷物などで賑うようになった。最盛期には50軒余りの旅籠屋や飲食店が軒をつらねていた。文化・文政期(1804~29)に盛んとなってきた江戸近郊への寺社参詣を兼ねた遊山の流行とともに、利根川を下って香取・鹿島・息栖の三社を参詣し、銚子の磯巡りを楽しむ木下茶船の旅が江戸町人の人気を集めた。同船は貸し切り遊覧船で、8人乗りの和船である。寛政の初め(1789)頃には年間4500艘ほどの出船が見られ、1万7000人程度の乗客があった。木下河岸は、明治期に入っても蒸気船の発着場として地域経済の中心的役割を担っていたが、明治34年(1901)の木下駅の開設に加え、大正初めの利根川堤防の改修工事により、河岸の家並みの多くが移転を余儀なくされ、次第に衰退していった。

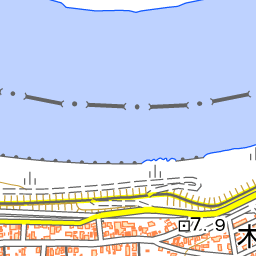

1880年代のようす。木下河岸付近。

1880年代のようす。木下河岸付近。

2010年代のようす。かつての街道がそのまま。

2010年代のようす。かつての街道がそのまま。

眼下に「銚子屋」方向を望む。

川辺に近づくと、釣り人の姿が。

河岸の面影はありません。

河岸の面影はありません。

遠く布佐方向を望む。

これで「木下街道」を終了。木下駅に向かいます。

駅前のお煎餅屋さん。若い方が焼いていました。

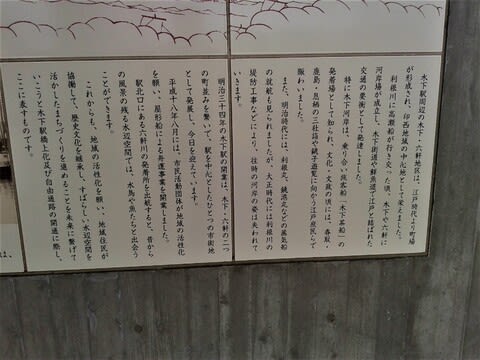

駅の通路の解説板に、木下の歴史などが詳しく記されています。

木下駅周辺の木下・六軒地区は、江戸時代より町場が形成され、印西地域の中心地として栄えました。利根川に高瀬船が行き交った頃、木下や六軒に河岸場が成立し、木下街道や鮮魚道で江戸と結ばれた交通の要衝として発達しました。特に、木下河岸は、乗り合い旅客船「木下茶船」の発着場として知られ、文化・文政の頃には、香取・鹿島・息栖の三社詣でや銚子遊覧に向かう江戸庶民等で賑わいました。また、明治時代には、利根丸、銚港丸などの蒸気船の就航も見られましたが、大正時代には利根川の堤防工事などにより、往時の河岸の姿は失われています。明治34年の木下駅の開業は、木下・六軒の二つの町並みを繋いで、駅を中心としたひとつの市街地として発展し、今日を迎えています。平成18年8月には、市民活動団体が地域の活性化を願い、屋形船による舟運事業を開業しました。駅北口にある六軒川の発着所を出航すると、昔からの風景の残る水辺空間では、水鳥や魚たちと出会うことができます。これからも、地域の活性化を願い、地域住民が協労して、歴史文化を継承し、すばらしい水辺空間を活かしたまちづくりを進めることを未来に繋げていこうと木下駅橋上化及び自由通路の開通に際し、ここに表すものです。

歴史的には木下駅付近が木下河岸として発展してきましたが、現在は、「千葉ニュータウン」などの開発によって、「北総線」沿線に賑わいの中心が移ってきているようです。

木下駅。 この路線も初めて乗りました。

この路線も初めて乗りました。

今回歩いてみて、その千葉ニュータウンからそれほど離れていないところに利根川が迫っているとはまったく思ってもいませんでした。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます