秋田県内に5校(うち4校が秋田市内)しかない私立高等学校の1つで、秋田県内唯一の宗教系高校(カトリック系)であり、秋田県内唯一の女子高(他校は共学化や統廃合済み)のお話。

高校は、聖霊女子短期大学(せいれい~)と同じ、学校法人聖霊学園が運営する。

まれに「聖隷」と誤記されることがあるが、宗教的には同音異義なので、直接的関係はない。

また、所在地が「南通みその町」なので、聖園学園短期大学(みその~)と混同されることもある。南通みその町は、高校所在地であることにちなむ命名だそうだが、もうちょっと考えて町名を付けたほうが良かったのでは。ちなみに、聖園は保戸野すわ町に所在し、それは諏訪愛宕神社が由来する町名なのが、日本らしくておもしろい。

この高校は、秋田市民には一般に「聖霊高校」もしくは単に「聖霊」と呼ばれている(短大のほうも「聖霊」と呼ぶことがある)。

かつては中学校も、高校と同じ場所にあったが、2013年から募集停止。往時でも、市民には中学校の存在感は薄かったと思う。

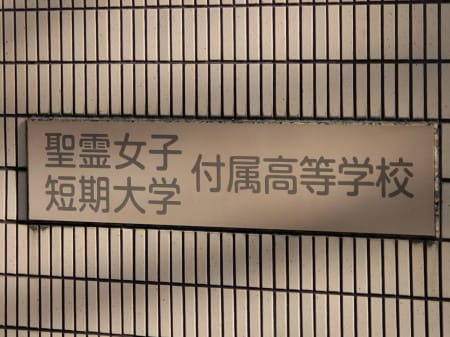

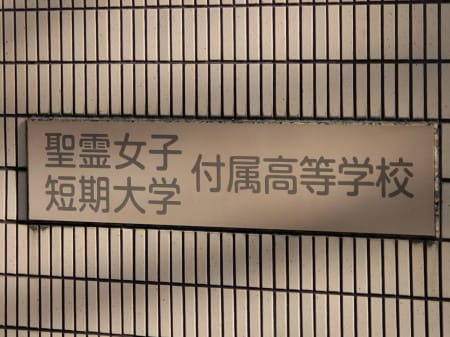

聖霊高校の正式な名称は少し長い。そしてその名称が、2024年度から変わる。

3月31日時点で、校門の表示は新しくされていた。

隠しておいて4月1日に除幕式でもするかと思っていたのに。県立秋田南高等学校の中等部開校時のように、みっともなく隠すよりはいいか。

「聖霊学園高等学校」

「聖霊学園高等学校」

以前の学校名は、

「聖霊女子短期大学付属高等学校」

「聖霊女子短期大学付属高等学校」

ところで、門をはさんで左側の表示は「学校法人聖霊学園」で、御影石のようなものに活字体で彫りこんでいる。それに比べて、新校名だけでなく旧校名も板に印刷したようなもので趣が異なる。

考えてみたら、かつては「中学校・高等学校」の表示があって、中学校の募集停止時に今の表示を上貼りしているのだ。いちばん古い2012年10月のGoogleマップストリートビューに、以前のものがかろうじて写っていた。

法人名と同じく御影石に彫っている

法人名と同じく御影石に彫っている

短大付属の名を外して、学校法人名そのままの校名になった。同時に新コースを開設し、生徒寮を再開するとのこと。昨年7月の大雨で大きな被害を受けたが、その影響ではないだろう。

聖霊高校の歴史は古く、明治初めまでさかのぼる。高校のホームページによれば、戦後の学制改革時は「聖霊中学校・高等学校」で、1954年に聖霊女子短期大学ができた時から「付属」が付いたようだ。69年間ぶりの改称。

「付属」のフレーズがあると、言葉は悪いが短大の“付属品”とか、付属校卒業後の進学先が限定されているようなイメージを与えてしまうかもしれない。高校としての独立したブランドを確立したい意図があったのだろうか。

選抜高校野球大会で優勝した健大高崎は「高崎健康福祉大学高崎高等学校」、高校野球常連の愛工大名電は「愛知工業大学名電高等学校」が正式。附属校の位置付けのはずなのに、大学名のみを冠し「附属」がないケースもある。

秋田市の別の私立高校は、当初「(秋田短期大学、秋田経済大学を経て)秋田経済法科大学附属高等学校」で、2007年に大学名がノースアジア大学に変わった際に大学名もない「明桜高等学校」になった。知らなかったが2020年からは「ノースアジア大学明桜高等学校」と変遷している。

余談だが、少なくとも1990年代前半、秋田市内の高校生世代では、秋田経済法科大学附属高校のことは「附高(ふこう)」と呼ぶのが一般的だった。会話の流れ上、「附属」や「経法大」と呼ぶこともなくはなかったか。聖霊高校だって「付高」だがそうは呼ばなかった。

ここまであえて触れずに使い分けてきたのが「付属」と「附属」。文字の意味としては、「付」と「附」は本来は微妙に違うのだが、今はだいたい同じ扱い。

ただし、役所の用語としては、今でも「附属」を使うのが原則なので、国公立大学の附属施設(学校以外にも図書館、病院、農場等々)は「附属」表記。

軽く調べたところ、倉敷市立短期大学では「付属図書館」と、公立なのに「付属」が正式。どういう理屈か知らないが、国立大学法人化された国立大学でも「付属」に変えるところがあったりするのかもしれない。※ネットでは、公式サイトで変換ミスで付にしてしまったり、無頓着な民間サイトがあったりして、調べづらい。

一方、「附」を用いないことにしている新聞社がある。秋田魁新報もそうで、本来は「附属」であっても、「秋田大学医学部付属病院」「秋田公立美術大学付属高等学院」などと表記している。

私立大学では「附属」とするところも多いが、縛りはないので正式に「付属」とするところもわりとあるようだ。

東海大学は、学校も病院も「付属」表記。日本大学は、学校は「付属」で、病院は「附属」と表記が異なる。なお、両大学とも別法人運営の高校は、大学名のみ冠し「付属」が付かない。日大では「日本大学病院」というのもある。

聖霊学園は“付属派”だったことになるが、短大の図書館は単に「図書館(聖霊女子短期大学図書館)」と呼ぶようだ。ほかの付属機関として認定こども園もあるのだが、後述。

聖霊高校の敷地の角にある、案内表示。

付属高校当時

付属高校当時

一般人と同じように「聖霊高等学校」と表記している。これならば付属でなくなっても、このまま使えそうと思ったら…

「聖霊学園高等学校」に変更

「聖霊学園高等学校」に変更

それだけでなく「聖霊体育館」も「聖霊学園体育館」に換えている。

上に「聖霊幼稚園・保育園」とあるように、高校の隣接地にはそれがある。かつては幼稚園だけだったのが、認定こども園化などで保育園併設となったようだ(詳細不明)。

その門(壁)の表示は高校と同様のスタイル。ストリートビューで確認すると、2012年10月では御影石に「聖霊女子短期大学付属幼稚園」、2015年8月には「聖霊幼稚園・保育園」に換えられていて、現在も同じ。

しかし、公式ホームページでは「認定こども園 聖霊女子短期大学付属幼稚園・保育園(通称 聖霊幼稚園・保育園)」としている。名称変更のような話は出ていないので、幼稚園・保育園は正式には「付属」のままなのだろうか。

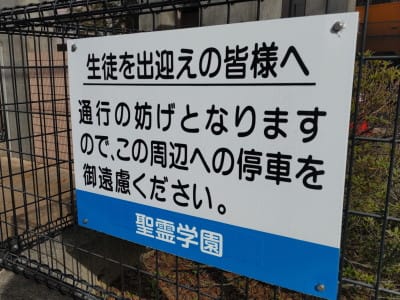

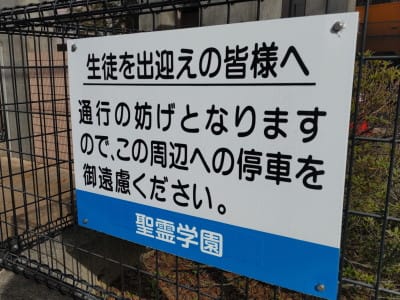

高校の門周辺のフェンスには、生徒を迎えに来た保護者向けの注意書き。

付属当時

付属当時

中学校の名前もあったであろう上に、「聖霊高等学校」を貼っていた。現在は、

色を付けて「聖霊学園」をさらに上貼り

色を付けて「聖霊学園」をさらに上貼り

学校法人名での注意書きとも受け取れる。

表示の変更を踏まえると、学校側としては「付属」を取っただけでなく、「学園」を付けたことも重視しているのかもしれない。「聖霊高校」ではなく「聖霊学園高校」と呼んでほしそう。

それでも、多くの人々は「聖霊高校」と呼び続けることでしょう。

高校は、聖霊女子短期大学(せいれい~)と同じ、学校法人聖霊学園が運営する。

まれに「聖隷」と誤記されることがあるが、宗教的には同音異義なので、直接的関係はない。

また、所在地が「南通みその町」なので、聖園学園短期大学(みその~)と混同されることもある。南通みその町は、高校所在地であることにちなむ命名だそうだが、もうちょっと考えて町名を付けたほうが良かったのでは。ちなみに、聖園は保戸野すわ町に所在し、それは諏訪愛宕神社が由来する町名なのが、日本らしくておもしろい。

この高校は、秋田市民には一般に「聖霊高校」もしくは単に「聖霊」と呼ばれている(短大のほうも「聖霊」と呼ぶことがある)。

かつては中学校も、高校と同じ場所にあったが、2013年から募集停止。往時でも、市民には中学校の存在感は薄かったと思う。

聖霊高校の正式な名称は少し長い。そしてその名称が、2024年度から変わる。

3月31日時点で、校門の表示は新しくされていた。

隠しておいて4月1日に除幕式でもするかと思っていたのに。県立秋田南高等学校の中等部開校時のように、みっともなく隠すよりはいいか。

「聖霊学園高等学校」

「聖霊学園高等学校」以前の学校名は、

「聖霊女子短期大学付属高等学校」

「聖霊女子短期大学付属高等学校」ところで、門をはさんで左側の表示は「学校法人聖霊学園」で、御影石のようなものに活字体で彫りこんでいる。それに比べて、新校名だけでなく旧校名も板に印刷したようなもので趣が異なる。

考えてみたら、かつては「中学校・高等学校」の表示があって、中学校の募集停止時に今の表示を上貼りしているのだ。いちばん古い2012年10月のGoogleマップストリートビューに、以前のものがかろうじて写っていた。

法人名と同じく御影石に彫っている

法人名と同じく御影石に彫っている短大付属の名を外して、学校法人名そのままの校名になった。同時に新コースを開設し、生徒寮を再開するとのこと。昨年7月の大雨で大きな被害を受けたが、その影響ではないだろう。

聖霊高校の歴史は古く、明治初めまでさかのぼる。高校のホームページによれば、戦後の学制改革時は「聖霊中学校・高等学校」で、1954年に聖霊女子短期大学ができた時から「付属」が付いたようだ。69年間ぶりの改称。

「付属」のフレーズがあると、言葉は悪いが短大の“付属品”とか、付属校卒業後の進学先が限定されているようなイメージを与えてしまうかもしれない。高校としての独立したブランドを確立したい意図があったのだろうか。

選抜高校野球大会で優勝した健大高崎は「高崎健康福祉大学高崎高等学校」、高校野球常連の愛工大名電は「愛知工業大学名電高等学校」が正式。附属校の位置付けのはずなのに、大学名のみを冠し「附属」がないケースもある。

秋田市の別の私立高校は、当初「(秋田短期大学、秋田経済大学を経て)秋田経済法科大学附属高等学校」で、2007年に大学名がノースアジア大学に変わった際に大学名もない「明桜高等学校」になった。知らなかったが2020年からは「ノースアジア大学明桜高等学校」と変遷している。

余談だが、少なくとも1990年代前半、秋田市内の高校生世代では、秋田経済法科大学附属高校のことは「附高(ふこう)」と呼ぶのが一般的だった。会話の流れ上、「附属」や「経法大」と呼ぶこともなくはなかったか。聖霊高校だって「付高」だがそうは呼ばなかった。

ここまであえて触れずに使い分けてきたのが「付属」と「附属」。文字の意味としては、「付」と「附」は本来は微妙に違うのだが、今はだいたい同じ扱い。

ただし、役所の用語としては、今でも「附属」を使うのが原則なので、国公立大学の附属施設(学校以外にも図書館、病院、農場等々)は「附属」表記。

軽く調べたところ、倉敷市立短期大学では「付属図書館」と、公立なのに「付属」が正式。どういう理屈か知らないが、国立大学法人化された国立大学でも「付属」に変えるところがあったりするのかもしれない。※ネットでは、公式サイトで変換ミスで付にしてしまったり、無頓着な民間サイトがあったりして、調べづらい。

一方、「附」を用いないことにしている新聞社がある。秋田魁新報もそうで、本来は「附属」であっても、「秋田大学医学部付属病院」「秋田公立美術大学付属高等学院」などと表記している。

私立大学では「附属」とするところも多いが、縛りはないので正式に「付属」とするところもわりとあるようだ。

東海大学は、学校も病院も「付属」表記。日本大学は、学校は「付属」で、病院は「附属」と表記が異なる。なお、両大学とも別法人運営の高校は、大学名のみ冠し「付属」が付かない。日大では「日本大学病院」というのもある。

聖霊学園は“付属派”だったことになるが、短大の図書館は単に「図書館(聖霊女子短期大学図書館)」と呼ぶようだ。ほかの付属機関として認定こども園もあるのだが、後述。

聖霊高校の敷地の角にある、案内表示。

付属高校当時

付属高校当時一般人と同じように「聖霊高等学校」と表記している。これならば付属でなくなっても、このまま使えそうと思ったら…

「聖霊学園高等学校」に変更

「聖霊学園高等学校」に変更それだけでなく「聖霊体育館」も「聖霊学園体育館」に換えている。

上に「聖霊幼稚園・保育園」とあるように、高校の隣接地にはそれがある。かつては幼稚園だけだったのが、認定こども園化などで保育園併設となったようだ(詳細不明)。

その門(壁)の表示は高校と同様のスタイル。ストリートビューで確認すると、2012年10月では御影石に「聖霊女子短期大学付属幼稚園」、2015年8月には「聖霊幼稚園・保育園」に換えられていて、現在も同じ。

しかし、公式ホームページでは「認定こども園 聖霊女子短期大学付属幼稚園・保育園(通称 聖霊幼稚園・保育園)」としている。名称変更のような話は出ていないので、幼稚園・保育園は正式には「付属」のままなのだろうか。

高校の門周辺のフェンスには、生徒を迎えに来た保護者向けの注意書き。

付属当時

付属当時中学校の名前もあったであろう上に、「聖霊高等学校」を貼っていた。現在は、

色を付けて「聖霊学園」をさらに上貼り

色を付けて「聖霊学園」をさらに上貼り学校法人名での注意書きとも受け取れる。

表示の変更を踏まえると、学校側としては「付属」を取っただけでなく、「学園」を付けたことも重視しているのかもしれない。「聖霊高校」ではなく「聖霊学園高校」と呼んでほしそう。

それでも、多くの人々は「聖霊高校」と呼び続けることでしょう。

空港リムジンバス・県内高速バス専用車両の1台

空港リムジンバス・県内高速バス専用車両の1台 ナンバープレートが!

ナンバープレートが!

後ろも

後ろも 中央交通に最近来た路線車

中央交通に最近来た路線車 (再掲)従来の表示位置

(再掲)従来の表示位置 (再掲)2022年・停止線移設後

(再掲)2022年・停止線移設後 2024年2月撮影

2024年2月撮影

(再掲)2020年4月

(再掲)2020年4月 北東角

北東角 日本銀行秋田支店側から南東角

日本銀行秋田支店側から南東角 「ISUZU/秋田いすゞ」?!

「ISUZU/秋田いすゞ」?! そこにも「ISUZU」

そこにも「ISUZU」 小田急中古のいすゞエルガが通る。電柱には「辻兵」の広告看板

小田急中古のいすゞエルガが通る。電柱には「辻兵」の広告看板 (再掲)「新川向」の北行き車線向き(南向き)

(再掲)「新川向」の北行き車線向き(南向き) (再掲)同上。「-|‖」?

(再掲)同上。「-|‖」?

くっきりと「新川向」!

くっきりと「新川向」! ピカピカ

ピカピカ (再掲)「 木於丶口」?

(再掲)「 木於丶口」? 更新

更新 (再掲)

(再掲) 現在

現在 秋田駅西口

秋田駅西口 空港発秋田市内行き

空港発秋田市内行き 1639号車

1639号車 【11月1日画像追加】五城目営業所担当の五城目行き

【11月1日画像追加】五城目営業所担当の五城目行き 280ml180円、じゃこ天に比べると高いかな。でもおいしい

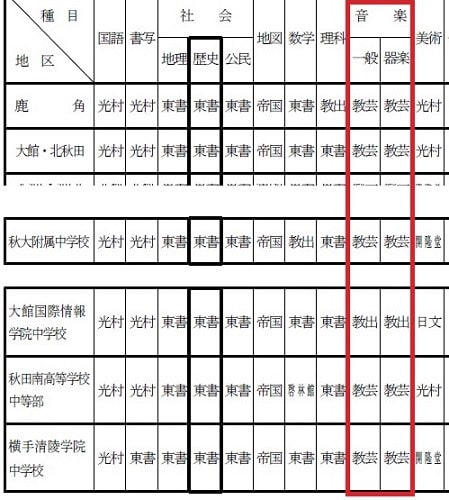

280ml180円、じゃこ天に比べると高いかな。でもおいしい 秋田県教育庁「令和4年度使用中学校教科用図書 県内採択地区等採択結果」より抜粋・加工

秋田県教育庁「令和4年度使用中学校教科用図書 県内採択地区等採択結果」より抜粋・加工 (再掲)

(再掲) (

( (再掲)秋田組合総合病院だった当時の行き先表示

(再掲)秋田組合総合病院だった当時の行き先表示 (再掲)

(再掲) 【28日画像追加】(

【28日画像追加】( 右が手形陸橋

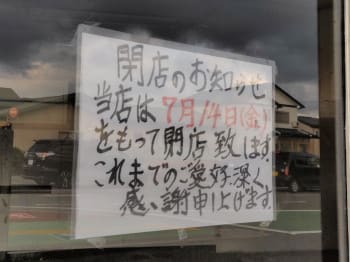

右が手形陸橋 「閉店のお知らせ」

「閉店のお知らせ」 2020年10月 Googleマップストリートビューより。平日午後だけ営業していたようだ

2020年10月 Googleマップストリートビューより。平日午後だけ営業していたようだ 2015年8月

2015年8月

現在の北西角

現在の北西角 イーホテルの名前も残っているけれど

イーホテルの名前も残っているけれど