下りに続いて、奥羽北線上りの思い出。

現在のダイヤで、弘前から秋田までの普通列車(大館乗り換えを含む)は、弘前発時刻で、

6時25分(特急廃止代替の快速)、7時52分、9時03分(大館で1時間待ち)、11時24分(大館50分待ち)、14時51分、17時29分、19時22分

の7本。

20年前。

上りも大筋では昔からのダイヤが受け継がれていると言えるのだが、下りよりは変わった点が多い。

当時は、8時(大館での待ち時間あり※)、10時(※)、14時、17時、19時前と、普通列車は5本。

※10時台の列車は当初はなく、1998年頃? に新設された。その代わり、8時の列車の大館での待ち時間が、それ以前よりさらに長くなった。

以下列車ごとに。

8時の列車は、青森から来る3両編成。

弘前で通勤通学客を降ろし、次の石川で東奥義塾高校、その次の大鰐温泉で県立大鰐高校(弘前南高校大鰐校舎を経て、2013年閉校)の通学生が下車してしまい、ガラガラで秋田県へ入る。

秋休み前に、薄く霧が立ちこめた黄金色の田んぼに朝日が差す、幻想的な車窓に見とれたこともあった。

大館に着いてからが、まどろっこしい。当初は、車両はそのまま秋田へ向かうものの、30分ほど停車してダイヤ上は別列車扱い。弘前からの客はそのまま車内に留まれた。秋田着は11時。

秋田近くの駅、八郎潟とか大久保とかだったと思うが、行商のおばさん風情の人が荷物をたくさん背負って乗りこんで来たことがあり、今どき(当時)鉄道で行商する人がまだいたんだと、驚いたことがあった。

1998年頃には、大館での待ち時間が1時間半ほどになって、たしか車両はいったんホームから引き上げられた。大館からは快速になったものの、秋田着は11時45分と前より遅い。

下りは秋田→大館が快速のダイヤが2本あったが、上りで大館以南が快速につながるダイヤはこの1本だけだった。

10時台は2両編成秋田行き(秋田からそのまま新屋行きになった気がする)。秋田着は13時前。

弘前から秋田まで、全区間ワンマン運転で、かつ大館や東能代で運転士の交代もないという、運転士は大変そうな運転形態(他のダイヤではなかった)。時間的に混雑しなかったと思うが、運転開始が卒業近い時期だったこともあり、乗車機会は少なかった。

午後は、現在も基本的に同じ。

14時台は、2両編成で弘前から大館までワンマン、秋田着が17時前後。

平日の大館以降は高校の帰宅時間帯に当たって立ち客が出るが、彼らは短区間で降りるからまだいい。

この列車は、下りの秋田発11時台と同様、村上発新宿行きの夜行快速「ムーンライトえちご」にスムーズに接続するため、シーズンには青春18きっぷ利用者が多かった(最盛期には、高校は長期休みではあったが)。

さらに東能代から先は、秋田市から出張や用事で来て帰るような人や、秋田新幹線に乗り継ぐ人も乗りこみ、秋田に近づくにつれてどんどん混雑していくのが常だった。

だから、積極的に乗りたい状況ではなかったが、夕食前の時間に秋田に帰れる点ではうれしい列車。金曜日午後の授業が休講になって帰省する時、午前中に用事を片付けてから帰省する時(朝イチでは早すぎるからという理由もある)、秋田から日帰りで来て思いのほか用事が早く済んだ時など、わりと利用した列車でもあった。

この列車で、混雑を避けるワザ(?)とJRへの要望については、後述。

【2020年2月26日追記】入学試験(二次試験)が終わって、帰りに乗ったのもこの列車だった。土曜日だったが、弘前出発時点ではけっこう混雑して立っていた記憶(だけ)がある。

17時台は、秋田着20時頃。当時はそのまま羽越本線に入る酒田行き。一時期、列車番号が「666M」とゾロ目だった。

当初は3両編成、1997年春からは後ろに2両をつないだ5両編成(秋田で切り離し)。時間的には、弘前から大館へ帰る学生や買い物客(けっこういるもんだと思った)、秋田県内では部活帰りの高校生の利用が中心(さほど多くない)。立ち客が出るほどではなく、中でも5両編成当時の前寄り2両辺りは、大館から秋田まで1両貸し切りということもあった。現在は3両編成で秋田止まりのはず。【6月17日追記】2018年6月9日時点では2両編成で運行されていた。この春のダイヤ改正からだろうか、このダイヤも短縮されてしまった。乗ったのは土曜日だったのでちょうどいい乗車率だったが、平日は混雑しないだろうか。

上り17時台は、下り13時台秋田発と同じく、ストレスなく淡々と移動できる列車だった。

金曜日に4コマまで授業があって帰省する時は、テキパキと行動してこの列車で帰ることが多かった。在学中や卒業後とも、弘前へ日帰りして戻る時にも、よく利用した。

当時は寝台特急「日本海2号(列車番号4002)」があり、この普通列車が鷹ノ巣に長時間(10分くらい?)停車中に、追い抜いていた。

日本海も、鷹ノ巣でドアを開けて乗降を扱った後、先に発車する。寝台特急のような客車列車では、車掌から運転士に対し、ドアが閉まって発車して良いことを伝える手段が限られている。大きな駅ではなんとかできるらしいが、鷹ノ巣では無線を使ってやり取りするしかなかったようで、普通列車の運転席(の無線機)越しにも「上り4002列車、発車!」などとJR西日本の関西なまりの車掌と、秋田なまりの運転士の通話が聞こえていた。

18時台は2両編成ながら、全区間車掌乗務。秋田着は22時前。

大館から追分までの区間では、この列車が最終。そのせいか、思ったよりも乗っている感じではあった。

秋田に帰ってからの当日中の時間的余裕がないから、ほとんど利用しなかった。

現在は、寝台列車(たしか碇ケ関で追い抜いていた)が廃止された影響か、弘前発が30分ほど遅くなり、秋田着時刻はほぼ変わらない。下り始発同様、寝台列車がなくなった分、足が速くなっている。

以上が、昔の弘前→秋田の普通列車の概要と印象。改めて思い返せば、当時の普通列車は上りも下りも全列車に乗ったことがあったようだ。我ながら感心。

下りと比べて、上りは時間帯の偏りが大きかった。特に午前が不便で、弘前から秋田へ普通列車だけで日帰りすることは、厳しかった。秋田には昼前から18時過ぎまで、6時間しか滞在できなかった(特急「白鳥」を往復とも使えば、12時間弱滞在)。

逆方向の秋田から弘前日帰りでは、普通列車でも9時から19時前まで、10時間滞在できた(寝台特急の座席を復路に利用すれば11時間強くらい)。

どうしても、朝できるだけ早く弘前を出て秋田へ行きたいのなら、6時40分発の特急「白鳥」があった。自由席特急料金1300円(消費税5%当時)の負担もあるし、当時は3両の自由席はけっこう混雑したような印象(先入観かも?)もあって、たぶん1回しか乗ったことがない。

そこで妥協策。

実は朝7時ちょうど頃弘前始発の、花輪線回り盛岡行き快速「八幡平」があって、まずはそれに乗る。大館までは奥羽本線を各駅停車。

下りで秋田を18時半過ぎに出る大館行き快速から乗り継ぐ弘前行き普通列車は、花輪線の気動車(キハ58またはキハ52の2両編成)を使っていたとしたが、この列車はその翌朝の折り返し。

後に、花輪線内も各駅停車になり、車両もキハ110系になったものの、2017年春のダイヤ改正で電車化されるまで、奥羽線内も気動車運用だった。

2000年撮影。今より帯色が薄い701系電車と盛岡色のキハ58形気動車

2000年撮影。今より帯色が薄い701系電車と盛岡色のキハ58形気動車

大館で降りて30分待てば、花輪線・鹿角花輪から、急行「よねしろ」秋田行きが来る。秋田着は10時頃。

急行料金はおそらく950円(現在は980円)。大館-秋田は104.2キロで、弘前-秋田と同じ料金区分になるため、差額350円は急行と特別急行の違い分だけということになる。

そこでもうひと手間。

急行は秋田の1つ手前・土崎駅にも停車していた。大館-土崎は97.1キロだから、急行料金は1つ下の区分で730円(現750円)。しかも、土崎駅で数分待てば、八郎潟始発の普通列車(現在は廃止)が来て、秋田着は数分遅いだけ。

秋田着が白鳥より1時間半ほど遅く、追加料金は特急より570円安い。

8時台の普通列車乗り継ぎがあった当時は、それより1時間早く着くだけに700円は高いと思っていたので使ったことはなかったけれど、後にその列車での秋田到着がさらに遅くなり、しかも卒業研究などで時間的余裕が減ったこともあって、このよねしろの利用価値が増して、2~3回利用した。

2001年撮影。急行よねしろ用キハ58 1502(臨時快速運用時の写真)

2001年撮影。急行よねしろ用キハ58 1502(臨時快速運用時の写真)

そうそう。急行「よねしろ」もキハ58系で3両編成ながら、リニューアルした車両が使われていて、冷房付き、2人掛けリクライニングシートという、特急並みの装備。全車自由席。【2023年11月9日補足・車両型式としてはキハ58形×2両+キハ28形×1両。キハ58は、キハ28から電力供給を受けないと、冷房を使うことができない。】

当時の特急の特に自由席車両の多くは、リクライニングがONかOFFかしかできない簡易リクライニングで、正面のテーブルがないものもあった(かもしか用485系など)のに対し、よねしろはフリーストップリクライニング、前テーブル付きと、むしろ上回っていた。

急行よねしろの座席。窓も開く

急行よねしろの座席。窓も開く

キハ58の製造番号「23」というごく初期の車両も使われ、奥羽本線ではけっこう飛ばしていた。たしか車内販売も乗っていたと思う。

なお、下り急行よねしろは、大館から弘前方面への接続はなく、上りよりも混雑しそう(←先入観)なこともあって、利用したことはない。

その後、急行「よねしろ」は、2002年12月(東北新幹線八戸開業時)に、車両は同じながら無名の快速列車になった。さらに2008年3月に大館で別列車に分断しキハ58系引退、2016年春のダイヤ改正で各駅停車化されている。

今ではできない、架線下の国鉄型気動車乗り継ぎであった。

最後に、弘前発14時台の列車の秋田側(17時前後)での混雑について。

今もごくたまに乗ることがあるが、混雑は変わらない、というか20年前より少し増した気がしなくもない。

ムーンライトえちごはなくなって、乗り継ぎ客はいなくなったとはいえ、数少ない長距離列車なので、青森県内や秋田県北部から乗り通す客が集中してしまう。

キャリーバッグが普及して持ちこむ人が増えて床(通路)に置くので、相対的に車内スペースが狭くなったことや、秋田県の高等学校の学区制が2005年に廃止され、能代から八郎潟辺りまでやや長距離を通学(帰宅)する高校生も見られるようになったことが一因かもしれない。

【6月17日追記】加えて、ダイヤ改正後ごとの微妙な時刻移動によって、17時ちょうどとか17時15分とかで終わる企業や部活動の帰宅者の乗り具合が違うことも、混雑の変化につながっていそう。

この列車の混雑が激しくなる東能代駅では、後続普通列車は1時間後までない。

しかし、八郎潟駅まで来ると、数十分後に八郎潟始発の秋田行き普通列車がある。現在のダイヤでは18分後だが、20年前もだいたいそんなところ。昔は、秋田から奥羽南線に入る新庄行きだったこともある。

しかも、3両編成。

そんなわけで、20分前に列車があるのに後の列車を選んで乗る人は多くはないし、乗るのは事情を知った身軽な(荷物が少ない)人ばかり。追分まではとてもガラガラで、土崎から乗っても座れるかもしれない。

したがって、弘前からの列車を八郎潟駅で降りて、始発に乗り換えれば、秋田着は少し遅くなるものの、最後の30分ほどの最混雑は避けられ、気分的にかなりラク。これが裏技。

となると、JR東日本に提案したくなる。

弘前始発列車は、大館までワンマン運転だから3両以上に増やすことはできないという、システム上の制約は理解する。

じゃあ、八郎潟駅始発の列車を、弘前発より先に走らせて、八郎潟から秋田までの乗客を空いている短距離列車に誘導してはどうだろう。弘前発の列車の混雑もいくぶん緩和され、多くの乗客にとって多少なりともストレスが減るはず。

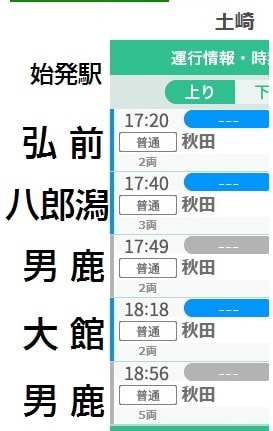

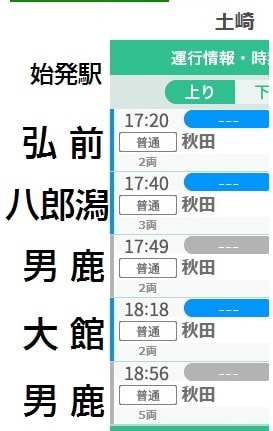

ちなみに、秋田駅に17~18時台に着く、奥羽北線・男鹿線(追分から合流)の列車とその編成は次の通り。

1つ手前の土崎駅の「どこトレ」画面に、各列車の始発駅を加筆

1つ手前の土崎駅の「どこトレ」画面に、各列車の始発駅を加筆

八郎潟始発のさらに直後には、男鹿線からの列車もある。以前は3両だったのが、今春からEV-E801系になって2両になったけれど、弘前発ほどは混雑しないはず。1時間後の男鹿線など5両編成。

八郎潟始発が無理ならば、追分からの男鹿線を先行させることもできなくはなさそう。

数年前、このことを実際にJR東日本に要望してみたのだが、「増結は難しいです」というトンチンカンな回答(増結は難しいでしょうから、運行順を入れ替えてはどうかと言ったのだけど)をいただいた。

まあ、3両編成を減らして2両編成が増えている昨今、その程度の混雑は我慢しろということなんでしょうね…

現在のダイヤで、弘前から秋田までの普通列車(大館乗り換えを含む)は、弘前発時刻で、

6時25分(特急廃止代替の快速)、7時52分、9時03分(大館で1時間待ち)、11時24分(大館50分待ち)、14時51分、17時29分、19時22分

の7本。

20年前。

上りも大筋では昔からのダイヤが受け継がれていると言えるのだが、下りよりは変わった点が多い。

当時は、8時(大館での待ち時間あり※)、10時(※)、14時、17時、19時前と、普通列車は5本。

※10時台の列車は当初はなく、1998年頃? に新設された。その代わり、8時の列車の大館での待ち時間が、それ以前よりさらに長くなった。

以下列車ごとに。

8時の列車は、青森から来る3両編成。

弘前で通勤通学客を降ろし、次の石川で東奥義塾高校、その次の大鰐温泉で県立大鰐高校(弘前南高校大鰐校舎を経て、2013年閉校)の通学生が下車してしまい、ガラガラで秋田県へ入る。

秋休み前に、薄く霧が立ちこめた黄金色の田んぼに朝日が差す、幻想的な車窓に見とれたこともあった。

大館に着いてからが、まどろっこしい。当初は、車両はそのまま秋田へ向かうものの、30分ほど停車してダイヤ上は別列車扱い。弘前からの客はそのまま車内に留まれた。秋田着は11時。

秋田近くの駅、八郎潟とか大久保とかだったと思うが、行商のおばさん風情の人が荷物をたくさん背負って乗りこんで来たことがあり、今どき(当時)鉄道で行商する人がまだいたんだと、驚いたことがあった。

1998年頃には、大館での待ち時間が1時間半ほどになって、たしか車両はいったんホームから引き上げられた。大館からは快速になったものの、秋田着は11時45分と前より遅い。

下りは秋田→大館が快速のダイヤが2本あったが、上りで大館以南が快速につながるダイヤはこの1本だけだった。

10時台は2両編成秋田行き(秋田からそのまま新屋行きになった気がする)。秋田着は13時前。

弘前から秋田まで、全区間ワンマン運転で、かつ大館や東能代で運転士の交代もないという、運転士は大変そうな運転形態(他のダイヤではなかった)。時間的に混雑しなかったと思うが、運転開始が卒業近い時期だったこともあり、乗車機会は少なかった。

午後は、現在も基本的に同じ。

14時台は、2両編成で弘前から大館までワンマン、秋田着が17時前後。

平日の大館以降は高校の帰宅時間帯に当たって立ち客が出るが、彼らは短区間で降りるからまだいい。

この列車は、下りの秋田発11時台と同様、村上発新宿行きの夜行快速「ムーンライトえちご」にスムーズに接続するため、シーズンには青春18きっぷ利用者が多かった(最盛期には、高校は長期休みではあったが)。

さらに東能代から先は、秋田市から出張や用事で来て帰るような人や、秋田新幹線に乗り継ぐ人も乗りこみ、秋田に近づくにつれてどんどん混雑していくのが常だった。

だから、積極的に乗りたい状況ではなかったが、夕食前の時間に秋田に帰れる点ではうれしい列車。金曜日午後の授業が休講になって帰省する時、午前中に用事を片付けてから帰省する時(朝イチでは早すぎるからという理由もある)、秋田から日帰りで来て思いのほか用事が早く済んだ時など、わりと利用した列車でもあった。

この列車で、混雑を避けるワザ(?)とJRへの要望については、後述。

【2020年2月26日追記】入学試験(二次試験)が終わって、帰りに乗ったのもこの列車だった。土曜日だったが、弘前出発時点ではけっこう混雑して立っていた記憶(だけ)がある。

17時台は、秋田着20時頃。当時はそのまま羽越本線に入る酒田行き。一時期、列車番号が「666M」とゾロ目だった。

当初は3両編成、1997年春からは後ろに2両をつないだ5両編成(秋田で切り離し)。時間的には、弘前から大館へ帰る学生や買い物客(けっこういるもんだと思った)、秋田県内では部活帰りの高校生の利用が中心(さほど多くない)。立ち客が出るほどではなく、中でも5両編成当時の前寄り2両辺りは、大館から秋田まで1両貸し切りということもあった。現在は

上り17時台は、下り13時台秋田発と同じく、ストレスなく淡々と移動できる列車だった。

金曜日に4コマまで授業があって帰省する時は、テキパキと行動してこの列車で帰ることが多かった。在学中や卒業後とも、弘前へ日帰りして戻る時にも、よく利用した。

当時は寝台特急「日本海2号(列車番号4002)」があり、この普通列車が鷹ノ巣に長時間(10分くらい?)停車中に、追い抜いていた。

日本海も、鷹ノ巣でドアを開けて乗降を扱った後、先に発車する。寝台特急のような客車列車では、車掌から運転士に対し、ドアが閉まって発車して良いことを伝える手段が限られている。大きな駅ではなんとかできるらしいが、鷹ノ巣では無線を使ってやり取りするしかなかったようで、普通列車の運転席(の無線機)越しにも「上り4002列車、発車!」などとJR西日本の関西なまりの車掌と、秋田なまりの運転士の通話が聞こえていた。

18時台は2両編成ながら、全区間車掌乗務。秋田着は22時前。

大館から追分までの区間では、この列車が最終。そのせいか、思ったよりも乗っている感じではあった。

秋田に帰ってからの当日中の時間的余裕がないから、ほとんど利用しなかった。

現在は、寝台列車(たしか碇ケ関で追い抜いていた)が廃止された影響か、弘前発が30分ほど遅くなり、秋田着時刻はほぼ変わらない。下り始発同様、寝台列車がなくなった分、足が速くなっている。

以上が、昔の弘前→秋田の普通列車の概要と印象。改めて思い返せば、当時の普通列車は上りも下りも全列車に乗ったことがあったようだ。我ながら感心。

下りと比べて、上りは時間帯の偏りが大きかった。特に午前が不便で、弘前から秋田へ普通列車だけで日帰りすることは、厳しかった。秋田には昼前から18時過ぎまで、6時間しか滞在できなかった(特急「白鳥」を往復とも使えば、12時間弱滞在)。

逆方向の秋田から弘前日帰りでは、普通列車でも9時から19時前まで、10時間滞在できた(寝台特急の座席を復路に利用すれば11時間強くらい)。

どうしても、朝できるだけ早く弘前を出て秋田へ行きたいのなら、6時40分発の特急「白鳥」があった。自由席特急料金1300円(消費税5%当時)の負担もあるし、当時は3両の自由席はけっこう混雑したような印象(先入観かも?)もあって、たぶん1回しか乗ったことがない。

そこで妥協策。

実は朝7時ちょうど頃弘前始発の、花輪線回り盛岡行き快速「八幡平」があって、まずはそれに乗る。大館までは奥羽本線を各駅停車。

下りで秋田を18時半過ぎに出る大館行き快速から乗り継ぐ弘前行き普通列車は、花輪線の気動車(キハ58またはキハ52の2両編成)を使っていたとしたが、この列車はその翌朝の折り返し。

後に、花輪線内も各駅停車になり、車両もキハ110系になったものの、2017年春のダイヤ改正で電車化されるまで、奥羽線内も気動車運用だった。

2000年撮影。今より帯色が薄い701系電車と盛岡色のキハ58形気動車

2000年撮影。今より帯色が薄い701系電車と盛岡色のキハ58形気動車大館で降りて30分待てば、花輪線・鹿角花輪から、急行「よねしろ」秋田行きが来る。秋田着は10時頃。

急行料金はおそらく950円(現在は980円)。大館-秋田は104.2キロで、弘前-秋田と同じ料金区分になるため、差額350円は急行と特別急行の違い分だけということになる。

そこでもうひと手間。

急行は秋田の1つ手前・土崎駅にも停車していた。大館-土崎は97.1キロだから、急行料金は1つ下の区分で730円(現750円)。しかも、土崎駅で数分待てば、八郎潟始発の普通列車(現在は廃止)が来て、秋田着は数分遅いだけ。

秋田着が白鳥より1時間半ほど遅く、追加料金は特急より570円安い。

8時台の普通列車乗り継ぎがあった当時は、それより1時間早く着くだけに700円は高いと思っていたので使ったことはなかったけれど、後にその列車での秋田到着がさらに遅くなり、しかも卒業研究などで時間的余裕が減ったこともあって、このよねしろの利用価値が増して、2~3回利用した。

2001年撮影。急行よねしろ用キハ58 1502(臨時快速運用時の写真)

2001年撮影。急行よねしろ用キハ58 1502(臨時快速運用時の写真)そうそう。急行「よねしろ」もキハ58系で3両編成ながら、リニューアルした車両が使われていて、冷房付き、2人掛けリクライニングシートという、特急並みの装備。全車自由席。【2023年11月9日補足・車両型式としてはキハ58形×2両+キハ28形×1両。キハ58は、キハ28から電力供給を受けないと、冷房を使うことができない。】

当時の特急の特に自由席車両の多くは、リクライニングがONかOFFかしかできない簡易リクライニングで、正面のテーブルがないものもあった(かもしか用485系など)のに対し、よねしろはフリーストップリクライニング、前テーブル付きと、むしろ上回っていた。

急行よねしろの座席。窓も開く

急行よねしろの座席。窓も開くキハ58の製造番号「23」というごく初期の車両も使われ、奥羽本線ではけっこう飛ばしていた。たしか車内販売も乗っていたと思う。

なお、下り急行よねしろは、大館から弘前方面への接続はなく、上りよりも混雑しそう(←先入観)なこともあって、利用したことはない。

その後、急行「よねしろ」は、2002年12月(東北新幹線八戸開業時)に、車両は同じながら無名の快速列車になった。さらに2008年3月に大館で別列車に分断しキハ58系引退、2016年春のダイヤ改正で各駅停車化されている。

今ではできない、架線下の国鉄型気動車乗り継ぎであった。

最後に、弘前発14時台の列車の秋田側(17時前後)での混雑について。

今もごくたまに乗ることがあるが、混雑は変わらない、というか20年前より少し増した気がしなくもない。

ムーンライトえちごはなくなって、乗り継ぎ客はいなくなったとはいえ、数少ない長距離列車なので、青森県内や秋田県北部から乗り通す客が集中してしまう。

キャリーバッグが普及して持ちこむ人が増えて床(通路)に置くので、相対的に車内スペースが狭くなったことや、秋田県の高等学校の学区制が2005年に廃止され、能代から八郎潟辺りまでやや長距離を通学(帰宅)する高校生も見られるようになったことが一因かもしれない。

【6月17日追記】加えて、ダイヤ改正後ごとの微妙な時刻移動によって、17時ちょうどとか17時15分とかで終わる企業や部活動の帰宅者の乗り具合が違うことも、混雑の変化につながっていそう。

この列車の混雑が激しくなる東能代駅では、後続普通列車は1時間後までない。

しかし、八郎潟駅まで来ると、数十分後に八郎潟始発の秋田行き普通列車がある。現在のダイヤでは18分後だが、20年前もだいたいそんなところ。昔は、秋田から奥羽南線に入る新庄行きだったこともある。

しかも、3両編成。

そんなわけで、20分前に列車があるのに後の列車を選んで乗る人は多くはないし、乗るのは事情を知った身軽な(荷物が少ない)人ばかり。追分まではとてもガラガラで、土崎から乗っても座れるかもしれない。

したがって、弘前からの列車を八郎潟駅で降りて、始発に乗り換えれば、秋田着は少し遅くなるものの、最後の30分ほどの最混雑は避けられ、気分的にかなりラク。これが裏技。

となると、JR東日本に提案したくなる。

弘前始発列車は、大館までワンマン運転だから3両以上に増やすことはできないという、システム上の制約は理解する。

じゃあ、八郎潟駅始発の列車を、弘前発より先に走らせて、八郎潟から秋田までの乗客を空いている短距離列車に誘導してはどうだろう。弘前発の列車の混雑もいくぶん緩和され、多くの乗客にとって多少なりともストレスが減るはず。

ちなみに、秋田駅に17~18時台に着く、奥羽北線・男鹿線(追分から合流)の列車とその編成は次の通り。

1つ手前の土崎駅の「どこトレ」画面に、各列車の始発駅を加筆

1つ手前の土崎駅の「どこトレ」画面に、各列車の始発駅を加筆八郎潟始発のさらに直後には、男鹿線からの列車もある。以前は3両だったのが、今春からEV-E801系になって2両になったけれど、弘前発ほどは混雑しないはず。1時間後の男鹿線など5両編成。

八郎潟始発が無理ならば、追分からの男鹿線を先行させることもできなくはなさそう。

数年前、このことを実際にJR東日本に要望してみたのだが、「増結は難しいです」というトンチンカンな回答(増結は難しいでしょうから、運行順を入れ替えてはどうかと言ったのだけど)をいただいた。

まあ、3両編成を減らして2両編成が増えている昨今、その程度の混雑は我慢しろということなんでしょうね…

弘前市のタクシー会社、北星交通が青森県内のタクシー会社では初めて電子マネー決済を導入した。交通系ICの他、nanaco、WAON、iDにも対応。年内にはQRコード決済にも対応するようだ。北星交通では日本交通の配車アプリにも既に対応していて、利便性の向上につながりそう。しかし、駅などでは列の先頭のタクシーから乗るという暗黙の?ルールがあるから、電子マネー決済ができる北星交通を敢えて選ぶという状況にもなるし、気まずそう。

両者とも、ドコモのスマホを使う決済のようですが、秋田ではWAONとiDが使えるそうで、対応順は違います。

電子マネーのほかクレジットカードでも同じ状況ですが、地方タクシー会社は現金決済にこだわるようですね。北星交通も弘前最大手ではないと思いますが、比較的小さい会社から導入が進んでいく傾向がありそうです。

たしかにタクシー乗り場では選り好みできないし、流しているのをつかまえるのも難しいし、客としては今後のさらなる展開に期待するべきでしょうか。

701系が6両。

あれ秋田市は夕方に通過し、部活や補習が終わった高校生に便利でした。

北部は追分で西、金足を積み、土崎で中央、高専を積んで秋田駅で一旦リセットかけていくタイプ。

自分は北部通い南部住みだったので四ツ小屋まで乗り換えなしがおいしい車でした。

また、バスの接続もよかった。

しかし、2002年の大改正(しかも雪が降る時期始め)になりこの運用は消え、微妙な時間に大館秋田間の701、3両か次の男鹿に。

バス接続も悪くなり、さらに南方面の接続も最悪に。

急激に使い勝手が悪くなった記憶が今でもあります。

登校車は境秋田→象潟追分でしたが、どちらも両数2両というトンデモ編成だったのも印象深い。

長距離は変化が少なく、秋田周辺のような短距離のほうがいろいろ変わっている感じもしますね。

秋田駅を越える通しの列車は通学だけでなく、あれば何かと便利そうですが、ほとんどありません。そこまで利用者が多くないことや、やっぱりJR側の都合なんでしょうか…

こまちが満員で座れないとき時間的余裕があれば新潟経由上越新幹線で上京していたのですが

かなり利便性が落ちてしまいました。

やはり私のようなこまち外しを防ぐためかなあと邪推したり。

こまちは全席指定席で混雑で席が取れない場面もあるのですが

そういうときは素直に飛行機を使った方が賢いかも知れませんね。

それにしても奥羽本線秋田発の弘前方面行きは八郎潟を過ぎると途端に速度を落としますね。

JR東日本としては、象潟辺りまで含めて、東京へはこまちでということなんでしょう。

日頃から羽越本線回りの利便性を確保しておけば、東北新幹線不通時の代替ルートとして、いざという時によりスムーズに威力を発揮できると思うのですが…

奥羽北線は、八郎潟から大館にかけては単線区間が多く、小さな駅での行き違い待ちが多くなります。

乗客が少なくなって、車内がゆったりとするのは、悪くありません。いなほもゆったりできるのは同じですね。