最近ではほとんどの県民に忘れられた感の「集団自決」の復習のため、過去ブログを、一部編集して紹介しよう

中村粲教授の論文「集団自決」2007-10-23 より

2007年度の文科省「教科書検定意見書」で教科書の記述が変った。

記述の変化を指して「安倍内閣の極端な右傾化政策」の結果だと主張する左翼論者がいる。

だが、真実は違う。

集団自決は、軍の命令や強制の結果でない。

これは安倍内閣になって突然沸いて出た話でもなければ、文部官僚が突然思いついた話でもない。

ましてや官僚の思いつきで意見書を作り、教科書検定に介入したわけでもない。

歴史専門家や教科書執筆者(一部マルクス史観の執筆者を除く)にとって「(集団自決は)軍の命令や強制でない」ことは既に周知の史実であった。

ただ、これに異論を唱える教職員組合(教科書使用者)と史実との板ばさみで、教科書執筆者が困っているのが実情だった。

そこで執筆者たちは今回の「検定意見書」を「渡りに舟」として教職員組合に遠慮なく堂々と記述変更出来たわけだった。(現代史家の秦郁彦元千葉大教授の話)

従って安倍内閣の成立には何の関係もない。

教科書検定意見書は出るべくして出て来た当然の流れであった。

安倍内閣と無関係の証拠を挙げよう。

安倍内閣が成立する3年半前の、次の新聞報道を見れば自明だ。

ただ一つだけいえる事は、「集団自決」の「軍命の有無」に関する学会の流れを大部分のマスコミが報道しなかっただけのことである。

これを「安倍右傾化内閣」「突然の検定意見書」「教科書記述のわい曲」などと、センセイショナルに煽った沖縄タイムス、琉球新報の作戦に乗せられてしまったのが「11万人」集会であった。

むしろ「検定意見書」が出たのが遅きに失したくらいだ。

【今も残る沖縄戦の神話】政府は日本軍将兵の名誉を回復せよ

産経新聞 平成15年(2003)4月7日記事

イラクで米英軍とイラク軍の地上戦が続いているが、五十八年前、沖縄で日米両軍の地上戦が始まったのも、ちょうど今ごろの時期だ。米軍の第一陣は昭和二十年三月下旬、沖縄本島西の渡嘉敷島、座間味島など慶良間諸島に上陸した。あの悲劇的な住民の集団自決が起きた島である。多くの教科書にも書かれているが、必ずしも正確な記述ではない。

「日本軍にスパイ容疑で殺されたり、『集団自決』を強制された人々もあった。」「軍は民間人の降伏も許さず、集団的な自殺を強制した。」(日本書籍の中学歴史教科書)

「県民の犠牲者のなかには、味方の日本軍によって殺されたり、強制されて集団自決したりした人もいました。」(清水書院の同)

いずれも日本軍が集団自決を強制したとしており、文部科学省の検定をパスしている。だが、事実は違う。集団自決は起きたが、軍はそれを強制していない。

日本軍の命令で住民が集団自決を強いられた、とする説が独り歩きするようになった発端は、昭和二十五年に沖縄タイムス社から発刊された沖縄戦記『鉄の暴風』である。渡嘉敷島に米軍が上陸してから二日後の昭和二十年三月二十八日、同島の恩納河原に避難していた住民に対し、守備隊の海上挺進隊第三戦隊長、赤松嘉次大尉から自決命令が出され、住民三百二十九人が手榴弾で自決した、と書かれている。昭和三十二年、旧厚生省援護局も現地で聞き取り調査を行い、日本軍の命令による集団自決だったと認定した。集団自決した住民は準軍属とみなされ、遺族らには援護法(戦傷病者戦没者遺族等援護法)に基づく年金が支給されている。しかし、その後、作家の曽野綾子さんは渡嘉敷島の集団自決について独自取材した結果をまとめ、『ある神話の背景』(昭和四十八年、文芸春秋)という本を出した。赤松大尉やその部下だった元兵士、同島で生き残った住民たちからのインタビューなどで構成されている。現在、絶版で手に入りにくいが、『鉄の暴風』の記述に初めて疑問を提起したノンフィクションである。

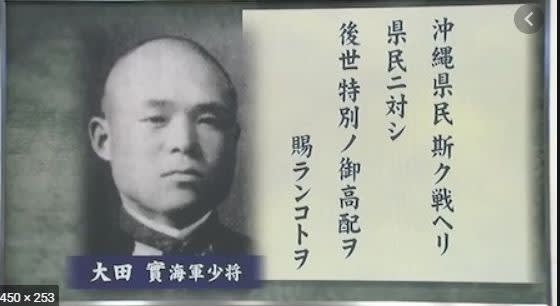

『鉄の暴風』は座間味島の集団自決についても、米軍上陸の前日(昭和二十年三月二十五日)、軍が忠魂碑前の広場に住民を集めて玉砕を命じ、住民五十二人が手榴弾で自決したと、書いている。当時、同島を守備していた日本軍は海上挺進隊第一戦隊で、隊長は梅沢裕少佐だ。しかし、集団自決のとき、女子青年団員だった宮城初枝さんは後に、「梅沢少佐の命令はなかった」と告白し、そのことを娘の宮城晴美さんが『母が遺したもの』(高文研)という著書に書いている。昭和史研究所代表の中村粲・独協大学教授は渡嘉敷・座間味両島の集団自決について、当時の守備隊将校や集団自決の目撃者らに改めてインタビューし、曽野さんや宮城さんの著書を学問的に補強する研究を続けている。中村教授は「集団自決の犠牲者の遺族には手厚い援護措置が必要だが、国が今も軍命令を前提としているとしたら問題だ」と話す。

先月末、その中村教授とともに、厚生労働省援護課を訪ねた。「昭和三十二年の現地聞き取り調査で、軍命令によって集団自決したという裁定を下し、犠牲者全員を準軍属として援護法の対象にした。最近、一部報道などで、軍命令がなかったという話も聞いているが、再調査はしない。」(山内忠淳・審査室長)という回答だった。

軍命令の有無は国の名誉の問題である。援護法適用の当否とは別に、少なくとも歴史教科書の誤りは正す必要がある。

◇

上記は今から4年半も前の記事だが、記事内容は少しも色褪せていない。

ただ、当時絶版になっていた曽野綾子氏著『ある神話の背景』が、

『集団自決の真相』と改題されて現在再出販されている事実に時の流れを感じるくらいだ。

「日本政策研究センター」http://www.seisaku-center.net/の『明日への選択』平成19年8月号に掲載された中村教授の論文を下記に引用します。

下記掲載は保存用。(太字強調は管理人)

沖縄集団自決・教科書から「軍命令」削除

検定撤回狙うNHK報道

中村粲(獨協大学名誉教授・昭和史研究所代表)

◆「軍命令」を削除した検定を評価

来春から使われる高校歴史教科書の沖縄住民集団自決に関する記述から「軍命令」が削除されることになった。文部科学省の検定意見に従って修正された記述を見ると、まだ集団自決が軍の強制によるとの誤解を与えかねない表現を使っている一部の教科書があることは遺憾であるが、軍命令や軍の強制で集団自決が行われたかの如き表現を教科書から削除するというこの度の検定方針は高く評価すべきものと考える。平成八年二月の検定をパスした七社発行の中学歴史教科書の反日偏向が余りにも甚しかったために、歴史教科書に対する世論の批判が大いに高まった結果、慰安婦問題が教科書から消え、南京事件の記述も抑制され、全体として改善されてきた中で、沖縄住民集団自決が軍命令で強制されて起こったとの記述だけは大手を振ってまかり通ってきたからである。

◆軍命令否定は禁忌だった

文科省が前記のような検定方針を決定したのには、平成十七年八月以来係争中の「沖縄集団自決冤罪訴訟」を通じて、軍命令のあったことを否認する数多くの事実が明かるみに出されてきたことが関係しているとみるべきであろう。曽野綾子著『ある神話の背景』以来、軍命令の存在を疑い、更には「軍命令」説と遺族年金支給との関連を推測する向きもあるにはあったが、それを公言することは沖縄では一種の禁忌なのであった。

◆勇気ある人々――座間味の場合

慶良間列島の集団自決は昭和二十年三月二十六日座間味島で、二十八日渡嘉敷島で発生した。前者については海上挺進第一戦隊長・梅沢裕少佐が、後者については同第三戦隊長・赤松嘉次大尉が隊長命令で強制したとして責任を負わされ、現地は無論、広く我国の言論界、教育界の指弾を浴びてきた。両元隊長は緘黙して謂われなき非難と屈辱に耐えてきたため、自分の家族からも誤解を受けることにもなり、その苦衷はよく筆舌の盡す処ではなかった。併しながら天は決して義人を見放すことはない。

昭和五十七年六月、沖縄戦当時、座間味村の女子青年団長であった宮城初江さんから、来島した梅沢元隊長に対して「今まで周囲の圧力で自決は軍命令と主張してきたが、実は自分達五人の村代表が隊長に自決を申し出た時、隊長は自決を許可せず、弾薬類の支給を断った。私がその事実を知る唯一の生証人です」との告白がなされたのであった。

またこれと前後して、沖縄戦の事実を求めて体験者を訪ね歩いていた沖縄の反戦運動家・富村順一氏が梅沢元隊長を往訪、梅沢氏の話を聞いて一驚し、梅沢氏に無実の罪を負わせてきたのは沖縄の恥辱であるとして翻然梅沢氏弁護の活動に入った。その富村氏の街頭演説を偶々聞いたのが神戸新聞の記者・中井和久氏であった。氏は早速梅沢氏に面接取材し、昭和六十年七月三十日付同紙朝刊に、集団自決に「日本軍命令はなかった」との記事を大きく掲載したのである。いずれも勇気ある人々と云うべきであろう。

そして遂に決定的な告白と謝罪がなされた。昭和六十二年三月二十八日、梅沢氏が座間味島を訪ねた折、戦後座間味村役場で援護係をしていた宮村幸延氏が梅沢氏に対し、「集団自決は当時兵事主任兼村役場助役であった宮里盛秀の命令によるもので、遺族補償受給のため、弟の自分がやむを得ず隊長命令として申請した」旨の詫証文を書いて署名捺印したのである。この証文こそ、梅沢氏無実を示す駄目押しの証拠である。この謝罪も勇気ある決断だ。

自分が罪を背負うことで座間味の村と人が豊かになることを願い、敢えて自己弁護せず濡れ衣を着て忍苦の人生を送ってきた梅沢元隊長の潔白は、こうした人々の良心と、道義的勇気のある告白や行動の積み重ねによって漸く世間に広く認知される処となってきたのである。

◆隊長命令を否定する人々――渡嘉敷の場合

他方、渡嘉敷島についてはどうであろうか。『ある神話の背景』にまとめられた曽野綾子女史の取材記録の何処を押しても隊長命令で集団自決が行われたとの結論は出て来ない。

また赤松隊長の副官と云われていた知念朝睦本部付警戒小隊長(少尉)や、唯一人の渡嘉敷島駐在巡査であった比嘉(旧姓安里)喜順氏の証言は軍命令のなかったことを明確に語っている。更に現在、渡嘉敷村民俗歴史資料館長である金城武徳氏は、当時数え年十五歳であったが、集団自決の現場に居て状況を鮮明に記憶している。集まった住民を前に自決を呼びかけ、「天皇陛下万歳」を唱えたのが古波蔵惟好村長であったこと、手榴弾不発で死に切れなかった人々が赤松隊長の処に赴いて機関銃を所望したのに対し、隊長は「早まったことをしてくれた」と残念がり、機関銃貸与を断ったことなど、金城氏は当時の現場を知る語り部として赤松氏の無実を訴え続けている。右の証言だけからでも、隊長命令のなかったことは明白であろう。タブーを怖れぬこれらの人々の勇気ある証言も道義的見地から高く評価されねばなるまい。

◆敢えて沈黙を通した赤松元隊長

集団自決を軍命令によるものとしたのは『鉄の暴風』(沖縄タイムス社。初版発行は昭和二十五年八月十五日)が最初だが、その執筆者達は戦後沖縄に帰ってきた人達で、集団自決発生について直接の知識も体験もない。彼等は住民から聞き集めた断片的な話を反日反軍思想で軍命令の話に作り上げたに違いない。その確拠のない軍命令説が動かし難い公的見解として流布し定着した事情は何であろうか。それは座間味の場合と同様、遺族補償の関係である。

『ある神話の背景』に出てくる赤松元隊長の発言を注意深く読むならば、赤松氏自身、遺族補償のために集団自決が軍命令とされたことを昭和四十五年三月の段階で承知していながら、敢えて村民への配慮から沈黙を守ったらしいことが看取される筈だ。筆者自身、平成十年に昭和史研究所の調査で渡嘉敷島を訪れた際にも、軍命令説は援護金受給のために作り出されたものらしいとの風聞のあることを知った。座間味で遺族補償申請のために集団自決が軍命令とされたのと同じ事情が渡嘉敷にもあるに違いないと推断した筆者は、平成十四年から翌十五年にかけて再三、遺族補償申請資料の閲覧希望を渡嘉敷村役場に申し出たが、好意的な対応に接することは出来なかった。また平成十五年三月には厚生労働省援護課を往訪、援護法による遺族年金支給の経緯と「軍命令」の実否に関する援護課の認識について質し、遺族補償も十分に行われてきた今(各遺族年額約二百万円の年金)、軍命令が遺族補償支給のための行政的便法であったことを認めて軍と軍人の名誉回復への道を開いたならば八方円満に解決するのではないか、と見解を質したが、軍命令の実否という「歴史的事実」についての言及は得られず仕舞いであった(詳細は、中村粲著『教科書は間違っている』日本政策研究センター刊。昭和史研究所『昭和史研究所會報特別版』)。

◆「私が軍命令を創作した」

併しながら、座間味の場合と同じく、渡嘉敷にも決定的な証言者が出現した。那覇市の照屋昇男氏が軍命令は「創作」であったとの重大証言をしたのである(平成十八年八月二十七日産経新聞)。

かつて琉球政府社会局援護課で旧軍人軍属資格審査委員会委員であった氏は、アンケートや聞き取り調査で援護法適用の資格の有無を調べた処、聞き取り調査をした百人以上の渡嘉敷島民の中に集団自決が軍命令だと証言した者は一人もいなかったと断言する。社会局長と共に厚生省援護課に島民の窮状を訴えて援護金支給を陳情したが無理だった。だがついに厚生省は軍命令があれば援護金を支給することを認めてくれたと云う。

喜んだ玉井喜八村長(当時)が赤松元隊長を訪ねて事情を話した処「村を救うため十字架を背負う。隊長命令とする命令書を作ってくれたら押印してサインする」と云われた。そこで照屋氏等が「住民に告ぐ」とする自決命令書を作成したと氏は語っている。

併しさすがに赤松元隊長も余命三ヶ月となった時、玉井村長に隊長命令という部分の訂正を要請してきたと云う。赤松氏に対する誹謗を見聞するたび、照屋氏は「胸に短刀を刺される思い」だった。元隊長の苦悩を察し、良心の呵責に耐えかねて、氏は遂に軍命令否定証言を公けにしたのであり、真に勇気ある行動と称えたい。とまれ、これによって座間味の梅沢元隊長、渡嘉敷の故赤松元隊長による集団自決命令が援護金受給のための「創作」であったことの鉄証が出そろったことになる。教科書から軍命令の記述が削除されたのは当然すぎる話である。教科書は生徒達に真実を教えねばならないからだ。

◆「防衛隊」を「日本軍」と歪曲するNHKの詐術

処が軍命令を削除したこの検定を面白く思わないのがNHK。六月二十一日放送〈クローズアップ現代〉「“集団自決”62年目の証言~沖縄からの報告~」は右検定に対するNHKの敵意の表出と云ってよい。

番組は冒頭で云う。軍命令削除の検定に対して沖縄では強い怒りと抗議の声が上がっている。その中で「体験者からの聞き取り調査が始まって」おり、「日本軍によって住民が自決に追い込まれていった状況が浮かび上がってきた」とのナレーションが流れる。更に「なぜ文部科学省は突然書き換えを求めたのか」と尤もらしく問題提起をしながらも、それについては現在係争中の「沖縄集団自決冤罪訴訟」原告の一人である梅沢裕氏の短い発言を流すだけで、原告団に提訴を決断させた数多くの証言や事実解明の経過には全く触れない。実はそれこそが軍命令不存在の証明なのであり、また文科省が軍命令記述の修正を求めた根拠であるにも拘らず、である。それ故視聴者は、文科省は元隊長の個人的感情にのみ依拠して軍命令記述を修正したかの如く錯覚する。これは今回の検定には客観的根拠がないとの印象を視聴者に与えるための欺瞞的番組編集手法と筆者は断ずる。

番組が、軍命令存在の“証言”として再三流すのは「日本軍から手榴弾を渡されて自決を強いられた」との言葉である。だが、この中の「日本軍」というキーワードに重大なごまかしがある。住民に手榴弾を渡して自決を勧めたのは地元出身の防衛隊員で、戦隊所属の日本軍将兵ではない。防衛隊とは兵役法による正規兵ではなく、現地在郷軍人会が結成した義勇兵で、軍装も不統一、階級章も付けていない。軍とは別に、家族と共に起居していた。村民と常時接触していたのは、この防衛隊だったのだ。

家族や村民と生活を共にしていた防衛隊員が、戦闘用に二個ずつ支給されていた手榴弾を勝手に自決用として家族等に配布した場合もあった。防衛隊員も日本兵のうち、と単純に考える住民は、それを「日本軍」による自決の命令あるいは指示と誤解したに違いない。NHKはそのような誤解をいいことに、軍命令を示す住民の“証言”として強引に押し通してしまっている。そうではないと判っているくせに、防衛隊=日本軍という拡大解釈で日本軍による自決命令という“証言”を作り出したこのNHK番組は正に言語詐術と欺瞞の見本である。本稿で紹介した沖縄の人々の様々な軍命令否定証言、援護金目的の軍命令創作証言はただの一つも出てこない。この怖るべき偏向番組の狙いはその言論暴力で今回の検定方針を撤回させ、軍命令を復活させることにあると私は見る。

〈『明日への選択』平成19年8月号より転載〉

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

よろしかったら人気blogランキングへ

よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

クリックお願いします

「曖昧にされてきた沖縄戦の真実が認められた」と語る大江健三郎さん=22日、東京・霞が関の司法記者クラブ

「曖昧にされてきた沖縄戦の真実が認められた」と語る大江健三郎さん=22日、東京・霞が関の司法記者クラブ