<竈山墓 かまやまのはか>

神武天皇(当時はイワレヒコ)は4人の兄とともに、

ヤマトの地を目指して日向からの進軍を開始しました。

しかし、神武一行が大阪からヤマト入りを図ったとき、

生駒山にて地元の豪族であるナガスネヒコの反撃に遭い、

長兄である五瀬命(いつせのみこと)が負傷します。

その後、受けた傷が悪化した五瀬命は、

ヤマトを目前にして亡くなってしまいました。

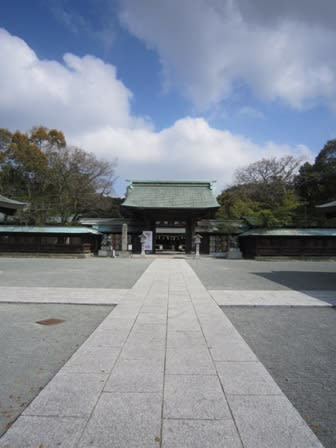

伊太祁曽神社からさほど離れていない場所に、

竈山神社(かまやまじんじゅ)という神社があります。

こちらは神武天皇の長兄である五瀬命をお祀りした神社でして、

社殿や境内もどことなく橿原神宮や明治神宮を思わせる雰囲気。

神社の裏手にある森は、五瀬命の御陵ともいわれており、

亡くなる際に五瀬命が雄たけびを上げたという土地は、

雄水門(おのみなと)と呼ばれているそうです。